【原创】艺术与上帝的普遍恩典

人们常将‘肉’与‘灵’对立起来,将‘美’归于肉体的欲望,这让人不欣赏美,而是更倾向于谴责它。然而这个美丽的世界,是被上帝呼召成形,也被他的大能护理托住。艺术的呼召就是要在那些自然形式中,发现出美的秩序,而且在这一更高知识的充实之下,能创作出一个美的世界。艺术创作的终极形式是一种对上帝的默想和敬拜。

各样美善的恩赐,和各样全备的赏赐,都是从上头来的。从众光之父那里降下来的。——雅各书1:17

德国电影《窃听风暴》是一部穿透人性的作品。这部电影的原名是《别人的生活》,主角是东德极权统治下的一个情报人员威茨格尔,他授命监视一个著名剧作家的私人生活。威茨格尔不仅是一个爱党爱国的专业级特工,最重要的是,他真的相信,国家安全必须依靠像他这样忠诚不疑的党员。他在培训新特工时,不仅显出自己铁一般的信念,而且认为,为此目的,可以不择手段地摧毁受审者的意志。从电影一开始,他就被呈现为是一个冷血的国家机器的部件。

但是,这个故事的结局之转折,不仅令人吃惊,而且让人对威茨格尔肃然起敬:他良心发现,并暗中掩护了被他监视的剧作家,甚至为此付上被革职的代价。而连这位剧作家本人,也是后来东德档案库解密之后才发现,当年自己的救命恩人,居然就是监视他的秘密特工。

这个故事中的高潮,我认为是威茨格尔良心觉醒的一幕:当剧作家在家中弹起已故音乐家友人的遗作《好人奏鸣曲》时,在监听室敬业值班的威茨格尔,带耳机听着听着,居然发现泪水从自己眼中夺眶而出。像他这样一个如机器一样为国家工作的人、一个秘密特工,他心中的人性居然复苏了。

这部电影中最揭示人性的一幕,不是剧作家和女友的爱情,或女友与国家官员私通,而是像威茨格尔这样一个冷血人物,从感动于一首乐曲开始,逐渐走上放弃原来虚假的理想,甚至牺牲自己前途,暗中解救了他原来要迫害的人。这一情节也许有些夸张,但在一定程度上,它的确显出艺术对人性的作用。

艺术是“世俗”的吗?

凯波尔说,“若没有艺术享受,我们人类的生活是贫穷的。”[1] C.S.路易斯在《纳尼亚传奇》之《最后一战》中写到,到了狮王阿斯兰的国度,王为矮人们摆设丰盛的宴席,邀请他们品尝。但是,他们的私欲让他们尝不出味道,反而以为自己吃的是烂萝卜和干草,甚至彼此大打出手。路易斯用这些无法享受永生宴席的矮人们来象征一群因私欲败坏而失去永恒祝福的人。但在审美层面,这些矮人们也象征那些已经无法承受上帝国度之美的人。他们是一群审美无能的人,失去了品尝和享受的能力。

现实中,这样的矮人还不少。上帝创造了一个物质性的世界,人才能观察、认知和审美。审美的确与物质性相关。但因为这种相关性,不少人就将审美贴上“世俗”的标签,认为对美的欣赏是一种属世界的兴趣。凯波尔批判说,现代人这种禁欲式敬虔观,恰恰是一种希腊思想,延续了一种诺斯替主义的世界观。这何尝不是一种私欲,影响着人类审美观。凯波尔在《智慧与奇妙》一书中特别探讨说到:

“人们常将‘肉’与‘灵’对立起来,将‘美’归于肉体的欲望,这让人不欣赏美,而是更倾向于谴责它。尽管人们带有这样一种思维方式,但他们仍感到自己受到美的吸引。”[2]

美是上帝构想、用物质化方式实现(materialize)出来的:“诸天借耶和华的命而造,万象借他口中的气而成。”(诗33:6)这个美丽的世界,是被上帝呼召成形,也被他的大能护理托住。凯波尔说,“这一点足以禁止我们谴责美,因为美是上帝的创造…上帝自己一定很享受美。”[3]实际上,“美丽”的对立面“丑陋”,是当人类堕落远离上帝之后,咒诅蔓延全地,才出现的。旧约也用剥夺荣美,来代表上帝的审判。

让.弗朗索瓦.米勒作品《拾穗》

艺术可以指向对上帝的敬拜

艺术之美改变人心,一首乐曲可以成为窃听者人性复苏的转捩点。改教家加尔文曾高度称赞音乐艺术,说它具有极奇异的力量,在上帝为我们娱乐和享受而赏赐的恩惠中,音乐是最高级别的。加尔文本人据说不像路德那样有艺术天赋。但加尔文对艺术的肯定,来源于他的神学。加尔文认为,上帝将艺术和美感赐给我们,是为了我们能在抑郁的生命状态中略略得到安慰。艺术所要回应的,是人生命和自然本性的朽坏,而后者是咒诅带来的。加尔文在日内瓦的同事中,曾有一位教授特别反对艺术,加尔文还特意写文章与他辩论,要让他恢复对此事的理性认识。

凯波尔是在一种加尔文主义的神学框架下讨论艺术之意义的,他强调,在加尔文主义的生活体系和世界观中,艺术与科学、政治、经济一样,也占据一席之地,因为上帝也是审美领域的主。“一个不可否认的事实是,有一种对美的概念和感知,是人类所独有的。…我们人性中都有一种共同的对美的欣赏。”[4] 他还说,“圣经并没有提及说,美是会消逝的…恰恰相反,美是属于永恒事物的,在此世消逝的事物,为的是在永恒中以一种更高举的形式重现,只有那时上帝威严的完全荣耀,才从他的受造界中完全闪耀出来…实际上,荣耀正是一种更高程度上的美。”[5]

艺术创作的终极形式是一种对上帝的默想和敬拜。它不应停留在技法或审美享受层面,而是从对自然秩序的观察和想象,延伸到上帝的国和他荣耀之美。正如凯波尔所说的:

“艺术不只是刻画出自然界的样子,而是要超越到更高的一种现实。如或不然,艺术就会犯下与科学一样的错误,就是当科学家将自己的工作仅限于观察、计算和精确回报事实时,而并没有从现象层面上升到探究现象之间的内在秩序上。艺术的呼召也不只是观察每一样可见的、可听的事物,去理解它,然后有艺术感地重现它;相反,艺术的呼召是要在那些自然形式中,发现出美的秩序,而且在这一更高知识的充实之下,能创作出一个美的世界。”[6]

因为人承载了创造主的形象,创造力也成为人塑造世界的一项重要能力。如凯波尔说的,“在上帝第一次创造之举中,他赐给那些承载他形象的人类一种能力,就是让他们也能成为创作者(creators),将审美行为再次忠心地献给上帝的荣耀,也让人类同伴得到愉悦。”[7] 上帝将自然美景赐给人类,反复借此向人发出一种呼召,不仅让人护理看顾这地,而且可以借着上帝之形象的一方面,就是创造力,来同样表达出一种享受和愉悦。艺术之所以可以服务于这一目的,是因为它是因为上帝的形象才出现的,就是人照着受造的上帝之形象。在这个形象的特点中,其中一点是上帝能创造,同样,人也能创作,借着人层面的创造力。凯波尔说,“上帝创造出现实,人相仿也创作。上帝在亚当这个人身上创造出一个活人,艺术家则从大理石中创作出一个人的样子。”[8]

艺术是普遍恩典中的一面

当人参与到这个世界的文化和文明建造时,他人性中的复杂多面,都参与进来;他里面所承载的上帝形象,也在各方面能力上发挥出来。首先,人对世界的认知和审美是普遍恩典允许的一个过程。艺术直觉是一种普世人类现象,甚至可以说是上帝的一个普遍恩典。

人们谈到“普遍启示”或“普遍恩典”时,有时狭义地只限定于上帝在自然界的创造。 但是,在巴文克看来,“普遍启示”是上帝向所有人显明的一些关于他的事(但却是非话语性的、非救赎性的),包括三个关键部分:(1)自然界的荣美和秩序;(2)上帝在历史中护理的治理;(3)人良心的见证。回到最开始电影中那个窃听者,尽管他刻意行恶,为国家利益不惜成为一个职业告密者,但上帝所造的良心仍在他里面发动着。

人作为整个受造界的一部分,与其他受造物一样,都折射出上帝的一些属性;但是,唯独人才有上帝的形象,因此人也是整个受造界的冠冕。人堕落之后,这一形象不是完全毁掉了,而是仍存留在人性里面。在这个世上,从人的道德层面来看,有一些恶人比另一些恶人更加邪恶;但同时,并没有任何人邪恶到一个地步,甚至他(她)里面连上帝的形象都完全消失了。在这个堕落败坏的世界,人与人、国与国充满争竞、仇杀和不敬虔。但是,即便如此,上帝的形象仍存留在每个人里面,以某种力量约束着作恶的人们。连不认识上帝的人也仍然被约束,那就是每个人里面的良知。约束邪恶的力量,既存在于人性里面,也在受造界其他层面,如地质变化、大气层、水循环中,让这个自然灾害不断的世界,不至于一下子毁灭掉。这就是凯波尔所强调的“普遍恩典(common grace)”。

彼得·勃鲁盖尔作品 《通天塔》

艺术是文化借着所有人传承的一部分

凯波尔认为,“普遍恩典”就是上帝给这个失序的世界,套上了一个“缰绳”,让它不会立即崩溃。[9] 在这一基础上,凯波尔给“普遍恩典”的定义是:上帝借此维系这世界上的生命,将其上的咒诅减轻,将其败坏过程约束住,也借此允许我们人类的生活可以尽兴发展,要荣耀作为创造主的祂自己。凯波尔对这一思想的贡献在于,他提出,普遍恩典是上帝将一切文化设计(cultural designs)推向完成的一个过程。

文化是一个很难定义的词。从启示的角度来看,文化是人群对普遍启示之回应所塑造出来的,涉及对人生、社会和宇宙的观念认识、做法和风俗。上帝的普遍恩典奥秘地在所有人、族群和各种文化土壤中运作,带出不同的生命形态、民族个性和文化形式。当代神学家毛理查(Richard Mouw)为凯波尔的《普遍恩典》作序时说:“上帝怎样看待古代中国孔子的教导?当一位穆斯林母亲牺牲自己的生命,从一栋烧着的房子里救出儿子,上帝又会怎样看待她的行为呢?”[10] 正因为上帝借普遍恩典护理着万物,人才可能仍看到美善的事物,在世上发生。

毛理查说,“普遍恩典奥秘地在一位中国政府官员的生命中运行,或在一个不信主的艺术家生命中运行,要将他们的才能用缰绳套住(harness),来预备造物界迎接[上帝]国度的完全降临。”[11] 他还想象说,假若亚当和夏娃没有堕落,罪也没有进入乐园,那里也会出现“一些文化互动的复杂领域”,是一幅“人类文化繁荣(human cultural flourising)”的景象。[12] 可悲的是,人毕竟还是堕落了,历史没有“假若”。即便如此,毛理查认为,人类塑造发展出文化形式的能力,仍是存留的,而没有在堕落中完全消失不见。这些文化形式的延续,如圣经所记载的,不只是借着敬虔人,也在更大范围上借着不敬虔之人和他们的后裔。上帝并没有放弃这些人能在文化领域的参与,乃是借助他们,发展出很多人类文明。

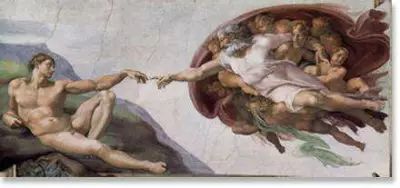

米开朗基罗作品《创造亚当》

结 语

加尔文认为,即便艺术有时被降低为大众娱乐的工具,这一类娱乐也不应该被剥夺。凯波尔也竭力用“普遍恩典”为艺术争得一席之地,但他从不赞赏某些艺术形式,如戏剧和表演艺术。普林斯顿神学院研究者在《凯波尔中心评论》上,探讨了更广泛的形式,从绘画、建筑、音乐到戏剧。艾米丽迪金森的诗歌,希腊悲剧,皮特蒙德里安的画,这些主题都被认为具有很重要的神学维度。

凯波尔在《加尔文主义讲座》这样表述他的理解,

“在这个冷漠、祛除宗教性、讲实际的世代,专注于艺术的这种温暖,维系着我们灵魂中很多更高的向往,若不是这样,它们就都殆尽了,正如上个世纪中叶发生的那样…因此,当我在艺术领域力争说明加尔文主义之重要性时,我绝不是要借助一种对艺术的粗俗化来达成,而是要将我的眼睛定睛在那位美的、至崇高的,在于艺术的永恒意义,以及定睛在艺术作为上帝赐给人类最丰富恩赐之一上。”[13]

[1] 161页。

[2] 123页。

[3] 126-127页。

[4] 128页。

[5] 130页。

[6] 154页。

[7] 同上。

[8] 155页。

[9] 约翰加尔文,《基督教要义》,卷二,第三章,第三部分。

[10] Richard Mouw, “Kuyper on Common Grace” A Comprehensive Theology of ‘Commonness’,” Kuyper, Abraham. Common grace. Edited by Jordan Joseph Ballor, and Stephen J. Grabill. Christian's Library Press, 2013. pXX.

[11] Richard Mouw, “Kuyper on Common Grace” A Comprehensive Theology of ‘Commonness’,” Kuyper, Abraham. Common grace. Edited by Jordan Joseph Ballor, and Stephen J. Grabill. Christian's Library Press, 2013. Pxxv.

[12] 同上。

[13] “Calvinism and Art,” Lectures on Calvinism, p143.

作者:李晋玛丽 本文为其所著“凯波尔思想系列(一)”

编辑流程:

发布时间:

繁體版:

Line?:

栏目:

机构:

作者: