正义缺席,苦难无解,上帝究竟在哪里?

作者:临风

近日,背负故意杀人罪名近27载的张玉环,终于等来了无罪宣判。此时的他,已53岁。

我们不知道张玉环是如何度过这二十多年的牢狱生活,但可以确定的是,他被剥夺的青春一去不返,而这“迟到的正义”是否可以安抚他和其家人的心,或许只有让时间来印证。

这个世界尽管时常正义缺席、苦难无解,但本质上依旧是天父世界。而回归真正的正义以及在苦难中看见上帝,能够给予我们存活下去的力量和信心。今天,和你分享一篇介绍《正义论》的作者——20世纪美国政治哲学家罗尔斯的思想和生平的文章。从中,我们可以看到世界的撕裂和那真正的希望。

真正的公正究竟何在?

▼

01

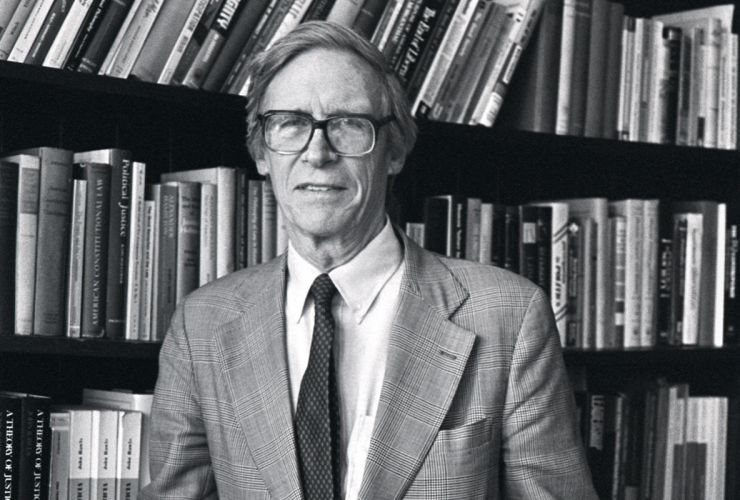

罗尔斯和他的《正义论》

约翰·罗尔斯(John Rawls, 1921-2002)是20世纪美国最著名的政治哲学家,曾在普林斯顿大学、康奈尔大学、马萨诸塞理工学院和哈佛大学任教。他的政治哲学理论彻底改变了学者们对这门学科的研究。当今著名的伦理和政治学学者,如纳格尔(Thomas Nagel)和科恩(Joshua Cohen)等,都是他的高足。

一般人都知道西方有自由、平等、民主的人权观念,以及追求幸福、公正、公平、爱心等普世价值。但是,或许很多人没有料想到,单从启蒙思想家(霍布斯、洛克、卢梭)传统的契约论所推演出来的人权思想,有可能只会让有才能、有资源的人(强者)出头,强制社会(和弱势族群)跟着他们的利益走,成为功利主义和精英挂帅的现象,而达不到真正的普世价值。

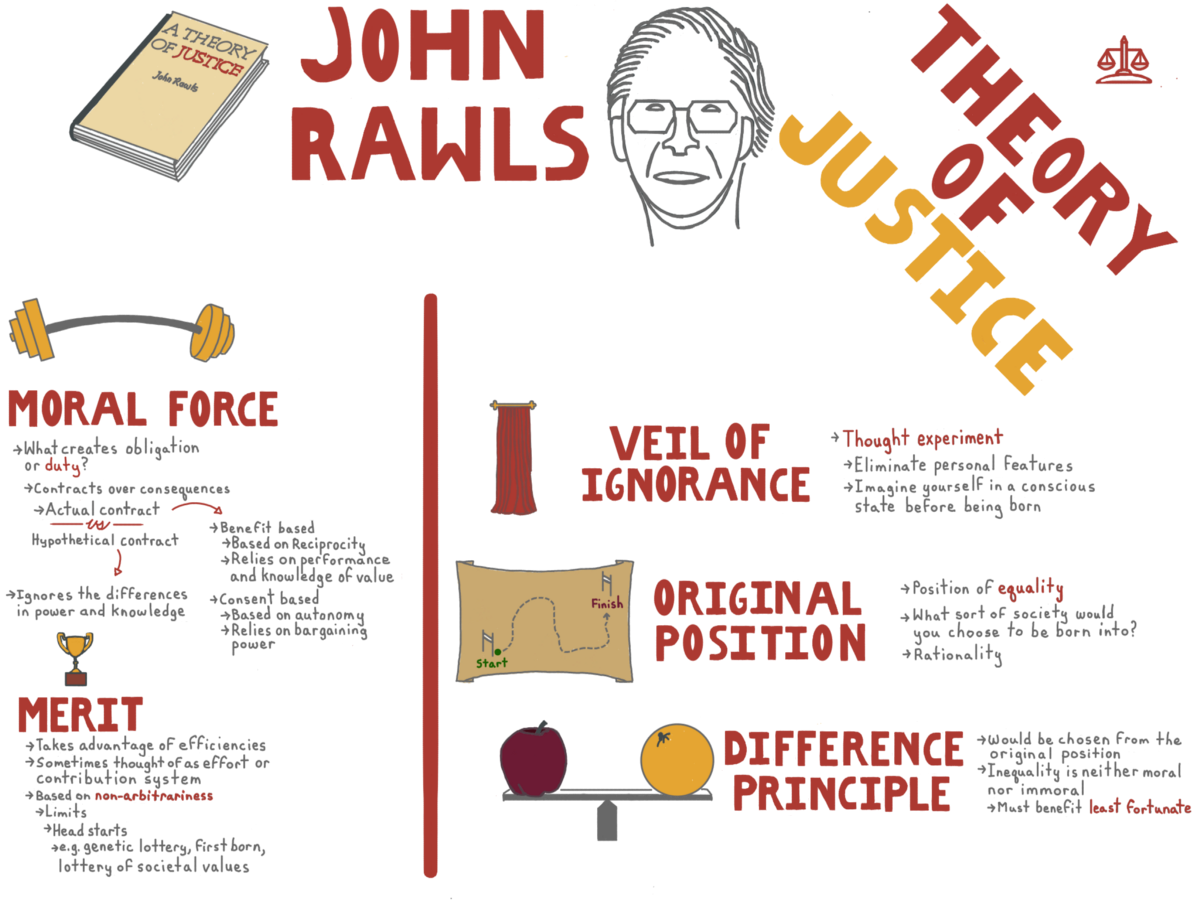

罗尔斯1971年出版的《正义论》(A Theory of Justice),在人文社会学界引起了广泛的注意和热列的讨论。他修正了社会契约论的出发点,驳斥功利主义,根据“正义即公平”(justice as fairness)的概念作为政治哲学的指导原则。在1993年出版的《政治的自由主义》(Political Liberalism)一书中,他又把这个原则作了少许修正,以处理多元社会中的争端:

第一、每个人都享有不能被剥夺的主张(要求),使他可以充分拥有对等的与平等的基本自由权。这些基本权利,包括自由权、公民的各种政治权利和财产权利。

第二、在满足第一项的前提下,社会也可以容许不平等存在。但是。这种社会和经济上的不平等只能在以下这两个条件下发生:1)限定在大家都有平等工作机会的场所,2)不平等的考虑对社会上最居劣势的族群作最大限度的开放。这也就是所谓“差别原则”。

在《正义论》的书中,罗尔斯使用了一个很有说服力的“思想试验”,叫做“无知的面纱”。他认为,实现最公正和公平治理的唯一途径是,如果所有立法者都平等地站到谈判桌前,也都藏在面纱的后面,他们彼此的身份信息暂时不公开(他们的种族,阶级,个人兴趣),他们也不知道自己要代表哪个公民族群。然后要求这群人对一系列法律达成共识。罗尔斯认为,只有这样,治理机构才能商定真正公平公正的原则。

从“正义即公平”这个基本原则出发,他推演出一整套非常周全的政治哲学理论。那当然是这篇短文无法涵盖的。但是我想,不管什么国情,“正义”的原则应当是全人类都可以接受的。从“正义”这个原则出发,他在政治哲学上定义了经济和机会上的“道德”观念。如何将这个原则在制度上落实,这的确是个很值得探索的角度,尤其当利益既得者的自我约束能力逐渐丧失以后。

这样鲜明的政治与伦理思想当然也受到许多批评。无可讳言地,他刺激人们质问、反省今天的制度与做法。就如诺齐克(Robert Nozick,主张自由意志主义,libertarianism)所说:政治哲学出了罗尔斯之后,你可以跟着他思考、可以针对他思考、可是你不能不理会他而思考。他的学说带给彷徨中的西方政治哲学一线希望,或许人们终究能在多重理念中找到一条出路?

我之所以对罗尔斯感到兴趣,特别是对这位无神论的学者感到好奇,也是有原因的。与许多自由主义的思想家不同,他的思想不像是世俗文化的产品,我可以感受到其中的宗教情结,和一种宽大、悲悯的情操。在做了一些探讨之后,我的直觉终于得到了印证。

02

罗尔斯的宗教情怀

美国的知识界似乎认定,“自由主义”这个政治理念是完全建立在理性和世俗的原则上。它倡导人人生而自由、平等。政府的权力乃是基于被统治者的同意,它的责任就是维护所有公民的平等权利。独立宣言中虽然说,自由、平等是“造物者”所赐予我们不可分割的权利,但那是18世纪,基督教和自然神论盛行,有可能杰斐逊不过是借用上帝来润饰词藻罢了。在这将近250年之后,纵使宗教人士还是认为自由与平等是来自上帝,但是自由主义中的宗教语境本来就不是思想的主轴,在世俗化的环境下,老早就被扔进了垃圾箱。今天的自由主义可以抛弃一切宗教上的包袱,傲然地挺立在合理和非宗教的基础上。

所以,特别是那些哲学和政治学教授,几乎没有人怀疑,过去40年来影响“政治自由主义”最大的罗尔斯,他的理论一定是与宗教的前提无关。罗尔斯对多元化社会中彼此冲突的信仰和道德原则,应当如何相处、互重,提出了一个政治上公平、公正的原则,这个原则不建立在任何固定的宗教和道德系统上。他所提出的,是个世俗的解决方案,没有任何宗教的背景与价值观。这就是绝大多数人的想法。

人们虽然从他一生的言行和气度中感受到他有种宗教情操,也感觉到这种情操指导着他的生活和写作,但是人们一直不了解这种情操从哪里来。所以,2002年,罗尔斯逝世后的两个重大发现让这些人跌破了眼镜。

2009年3月18日,罗尔斯的两位高足,纳格尔和科恩,合写了一篇文章,发表在《泰晤士报》的网上版。标题是:《罗尔斯:关于我的宗教》。要知道这两位名教授本身也是无神论者,所以这篇文章更具有特殊意义。

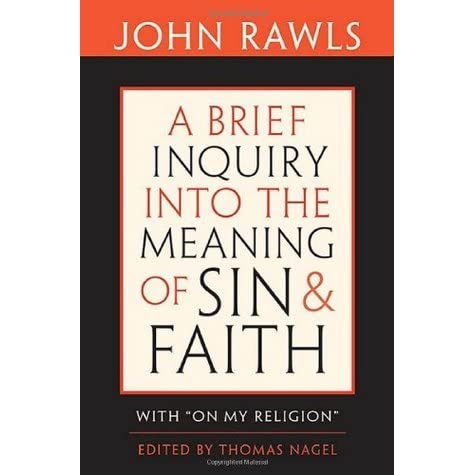

罗尔斯2002年去世以后,在他的文件中,人们发现一篇短文,题目是:“关于我的宗教”(On My Religion),写在1997年。不久以后,人们在图书馆里又有重大发现,找到了他大四写的一篇毕业论文,题目是:“简要探索罪和信心的意义:一个根据社区观念的诠释”(A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith: An interpretation based on the concept of community,1942年)。这篇文章的出现在政治哲学界带来很大的震撼,学者们惊异于它的深度。

在论文中,罗尔斯说:“政治哲学的目的就在保护合理的信心,特别是相信可以建立公正的,由宪法维护的民主政体。这种信念塑造了我们对整个世界的看法。如果合理范围内保持公正的社会是不可能,那我们要质疑,人在世界上活着还有什么意义?”可见他对公正的盼望之深了。他把“公正”的诉求与人类的命运绑在一起了,这是何等的高度!

首先,根据纳格尔和科恩的分析,这篇论文有很清楚的宗教信念,强烈地传达:罪、信心和上帝临在这三点的真实性。论文的第一个基本假设:有一位超自然的存在,基督徒们称之为上帝,他借着耶稣基督表达了出来。罗尔斯这篇成熟的作品强调坚定的宗教信仰的重要性。而且,这个要求是“不容妥协”,也是“绝对不可分割”的。

其次,这个从宗教信仰出发的信念与他后来的道德与政治学的中心理念,《正义论》,有着复杂和启发性的相关性。其相关性至少有下列五点。

1、道德是由人际间的关系来衡量,而不只是为个人达到更高的善。在罗尔斯的眼中,“人性和社区的基本重要性”是基督教伦理的基础。也可以说,他是反对“止于至善”这种目的论的。

2、强调每位个体的重要性,人与人是不同的,所以任何社区(包括信仰团体),都是“有特殊性的个体”相互间的关系。每个人都是上帝的杰作。救恩就是让全人完全的恢复,以融入社会。救恩并不消灭个别性。他不同意自然神论,认为一个单从理性出发的信仰,不能了解上帝。要了解上帝,他必须亲自向我们启示。

3、拒绝把社会当作契约。他认为,自私自利的动机都是罪恶的产物,不能引到公平、公正之途。这也是他为什么反对功利主义的基本原因。他后来在《正义论》主张,社会上唯一可容许的不平等,就是给予在社会、经济上的弱势族群更大的优势。

4、谴责那些根据排他性和阶级层次而产生的不平等。他说:“在纳粹主义里,人们被高升或是被咒诅,完全根据他们血管里流的血。这种想法是骄傲最丑恶的表现。”针对社会的不公,他这样说:“社会上常有一个倾向,把社会里底层的人物称作是刁民。那些流浪汉,讨饭的,无家可归的人,盗贼和酗酒者都是最普通的替罪羊。其实真正的罪人是那些自以为比别人强的人。”

5、拒绝高举功德。他并不完全反对道德上的功德,但是他反对用它做报赏的基础。他认为:“在上帝面前,没有人可以夸口,认为自己有功劳。真正的社区也不去数算成员的功德。”这完全是神学的观念,来自基督教的恩典观。他认为,“一个人越多自省,就越能诚实地面对自己,他也就更能体会,他所拥有的一切都不过是礼物……你所拥有的一切,有什么不是领受的?如果是,那有什么可夸的呢?不过只能心存感恩罢了。”

这篇论文让我们看出,他后来绝大多数的政治和伦理学的论点,都已经在此有了雏形,而且这个雏形是建立在他所了解的基督教的道德观和神学观上面。虽然他的神学观不一定都有代表性,但确实是他理论的基础,这几乎是所有人都始料非及的。

03

罗尔斯在信仰上的挣扎

当他七、八岁的时候,罗尔斯遭受到了一次沉重的打击。他先后感染了肺炎和白喉,但是他竟然奇迹般地康复了。不幸的是,他的疾病却先后传染给他两个弟弟,结果两个弟弟分别因为肺炎和白喉去世。这件事对他是个极大的打击。他并且因此口吃。也或许因为这个悲剧,他著作中对先天和后天不幸的社会弱势族群,总是充满了特别的同情和关怀。

罗尔斯在普林斯顿最后两年(1941-2),曾经认真考虑进修作圣公会的神甫。当时正值美国参加二战,许多同学都去从军。最后他决定参加陆军,在太平洋战区服役。在军中,他听到一位路德会的牧师讲道,告诉他们,上帝使用联军的武器杀戮日本人,上帝并且保护联军不受到日本人子弹的伤害。不幸地,他的一位好朋友战死了。

战后,他亲眼看到广岛被炸的惨象,这给他很大的刺激。他又接触到犹太人遭受大屠杀的消息,这个事实让他无法接受。罗尔斯开始怀疑,人的祷告和上帝的旨意之间不可能有任何关系。“我怎么可以向上帝祷告,祈求他帮助我,或是我的家庭,或是我的国家,或是任何我所珍惜的东西。在此同时,上帝却没有从希特勒手下拯救那几百万犹太人?”于是,罗尔斯放弃了基督教信仰。他无法在人类历史的残酷现实与上帝的旨意之间取得调和。

很遗憾地,这样一位真诚的寻道者,一位有良心、有热情的伟大思想家,竟然与信仰失之交臂,因为他无法理解与接受人类所承受无谓的苦难和邪恶,他在宗教信仰里找不到任何意义。

04

面对人生的遗憾

在奥斯威辛以后,对上帝的讨论还有意义吗?不只是罗尔斯,这也正是许多人的困扰。纳粹集中营的幸存者,维克多·弗兰克(Victor Frankl)去世后出版了一本《人对终极意义的寻求》(Man's Search for Ultimate Meaning)的书。在书中他说,会这样发问的人都是没有经历过奥斯威辛,因为有更多的人在奥斯威辛找到上帝,找到信心。

我认为波士顿学院(Boston College)的彼得·克利夫特(Peter Kreeft)教授讲得最好,在讨论上帝对人类苦难的回应时,他说:“答案不是某个道理,或某件事情,乃是某个人。”人类的苦难,有时是不能用任何道理去解释的。如果没有道成肉身,没有耶稣无辜的受害,人就无法了解上帝的心。罗尔斯虽然受过基督教信仰的洗礼,但是或许他对耶稣这位“人子”还缺乏个人的认识。

诺贝尔和平奖得主埃利·维瑟尔(Elie Wiesel)曾提说到在集中营里所亲眼目睹的绞刑。旁边有人喃喃地说: “天啦!上帝在哪里?”维瑟尔感觉有个微小的声音在他里面说:“上帝就在绞架上,他还可能在别处吗?”是的,如果没有各各他,没有十字架,无谓的苦难是没有意义的。

哈佛大学的天文学家金杰理(Owen Gingerich),17岁的时候,弟弟在送报纸的时候被汽车撞死。生物学者科林斯(Francis Collins,《The Language of God》的作者)在书中痛苦地讲到自己的女儿被人施暴,至今没有找到犯罪者,更不要说绳之以法。这些无谓的苦难也煎熬着他们的信心。罗尔斯选择放弃他的信心,金杰理和科林斯却选择坚持他们的信心,并且凭着信心活着。他们知道,放弃信心并不能解决邪恶与苦难的问题,甚至让苦难更无法忍受。他们选择把眼睛注视在耶稣基督身上。

将义人与恶人同杀,

将义人与恶人一样看待,

这断不是你所行的。

审判全地的主岂不行公义吗?

- 创世记 18:25 -

- End -

版权声明:

感谢作者授权佳音发布

本文观点仅代表作者立场,不代表本平台

今日佳音编辑整理

图片来源于网络*侵删

编辑流程:

发布时间:

繁體版:

Line?:

栏目:

作者: