我是一个纪录片导演,一个工匠,一个手艺人。将近20年的工作中,有幸参与了一些大型纪录片的创作,如《大国崛起》、《华尔街》、《货币》等等,尤其是近十年一直拍摄国际,一直活在中西中间,也就偶尔思考一些中西文化的话题。

这些年我在海外拍摄,感受的东西都是片断化的,零星的,看见的都是一些瞬间,我也就把这些瞬间呈现出来,供大家分享。2015年4月,我在康奈尔大学做了“认识中国,做好自己”的演讲。康奈尔大学,说起它到底有多大,去过的人可能也无法回答,包括康奈尔大学校长安德鲁·迪克森·怀特。

埃兹拉·康奈尔把所有资产捐献出来的时候,他数了一下有多少万顷的土地。这是一个什么概念呢?康奈尔大学里面有三条瀑布,瀑布的形成需要上游下游、左岸右岸,缓坡缓冲,急流湍急,地形陡峭才能够成型。这个学校有三条瀑布,我们可以想象一下到底有多少土地了。这些是他全部的财富。他为自己的财富寻找到的归宿,就是建立康奈尔大学。

(康奈尔大学瀑布之一)

(康奈尔大学瀑布之二)

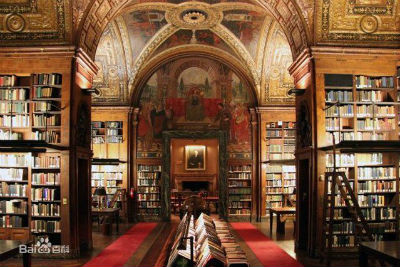

今年是康奈尔大学建校150周年。在美国有很多这样的大学。他们的创始人选择给财富找一个方向或叫归宿,以至于后人不一定记得他们曾经创造了什么样的企业,但却记得他们创造的大学,创造的交响乐团,创造的医院,创造的图书馆。

这是美国的大学带给我的一些刺激,也是美国富人们带给我的财富课。让我知道了富人应该这样子,这样安置财富的归宿,寻找财富的方向。

至于说他们为什么这样做,可能是因为宗教信仰,可能是由于其他原因,种种因素叠加在一起,最终形成这样的结果。就好比哈佛大学。我在美国做《大国崛起》的时候,其中有一个段落讲美国大学的诞生。其中对哈佛大学是这样描绘的。那个时候美国也处在农耕文明的条件下,麦田里的麦子刚刚完成收割,旁边有狼叫唤的声音,这个时候哈佛大学里朗朗的读书声已经出来了。在那么落后的情况下,哈佛本人建立了一所大学,那时距离美国建国还有一百多年。我觉得哈佛开了一个好头。这是美国的大学给我带来的第一个刺激。

第二个刺激来自于日本的小学。1802年,日本普及了小学的汉字教育,消除文盲。而直到2011年,我们的教育部才宣布有87%的人解决了汉字教育。单这一个数据,我们与日本就差了200年。在后来明治维新的过程当中,我们与日本的基础教育程度已经不一样了。不能因为他们是私塾,我们也是私塾,就轻易得出“我们都一样的”的结论。我们不一样。教育普及率不一样,学科设置点也不一样。这些差异到了明治维新以后变得更大。

我去过日本的小学博物馆,里面展示了他们的课程设置。在一八六八年之后,日本的小学便有了钢琴课,有了西式教育。他们全盘移植西方教育到什么程度呢?原先日本人是不吃面包的,但是学生的午餐必须要有面包和牛奶,这就是对西式教育的全盘移植。后来建立的东京大学、早稻田大学,都是在明治维新之后。

我们的大学却建在50年之后。如果说中日之间的差距差在哪儿?中日之间的差距一定是差在这儿。如果说大学教育差了五十年,会影响什么?后来的甲午战争,其实就是中国的洋务运动,与日本的明治维新,两国成果的较量。在我现在做的大型纪录片《创新之路》里可能会找到更多的答案。

创新的背后是人才,人才的背后是教育,教育有多大的差距,创新的结果就有多大差距。如果说教育上面差了50年,其他的地方也至少是50年,所以就大概可以知道中日的差距究竟是差在哪里。日本带给我的刺激就是教育。

第三个刺激来源于利玛窦以及最早来中国的一批批传教士。他们把一些现代的教育理念带到中国,比如,我们的几何、数学、物理、化学等学科,都是由这些传教士于15、16世纪左右带到中国的。我曾经读过一套书叫《穿蓝色长袍的国度》。作者就是这些传教士在中国生活的记录和对中国的描绘,很有文献价值。

这里面有一个人,父子俩相继来中国传教。儿子叫司徒雷登。我看了他的传记《司徒雷登在华五十年》一书,无限感慨之后,我写了一段话:怅然遥相望,知是故人来。

司徒雷登在中国的杭州出生。他觉得父亲那样传教的效果太不好了,他觉得中国缺的是教育,他觉得一旦有机会,一定要参与到中国的教育当中。于是,当他到十几岁,读初中、高中的年纪,回到了美国。大学毕业之后,他便说服了自己的女朋友重新回到了中国。这一次他带着女友。

后来的他创办了燕京大学。他选址在北大现在燕园的位置,是别人出的主意。出主意的人说,燕园是陕西的总督为了孝敬父母,在北京买的一个大宅子,但是老人不愿意去,你可以试着说服他把这它买过来,建立大学。

那是战火纷飞的年代,交通非常不便利,可以想象途经多少困难。他独自一人从北京到陕西,用了七天的时间。陕西的督抚看到了非常感动。这样一个大鼻子,黄头发,蓝眼睛长相的人,跟我们一点关系都没有,冒着这么大的风险来到这里,不可思议。他说,我当时一共花了6万大洋购买的这个房子,你现在给我4万,剩下那2万作为奖学金,我一分钱都不赚。所以就有了现在的北京大学燕园。

当时的司徒雷登说他要做一个世界上最漂亮的大学,外表是中国的,里边是现代的。他为燕京大学题写了校训“因真理得自由以服务”,后来他发觉不合适,因为没有自由做保障怎么会有真理呢?于是改为“因自由得真理以服务”。我看完了他的故事,尤其是后来的故事。后来,他的夫人死在了北大,文革期间她的骨灰不幸被北大弄丢了。他有这样的愿望,他唯一的愿望是把骨灰安葬在北大和妻子安放一起。但是却没有达成。2011年他的骨灰落在了杭州,他的出生地。

我现在崇拜的人是谁?肯定是柏格理,肯定是司徒雷登。我想和他们一样,做一点我自己能做的事情。比如说我现在做的一系列影片,其实都是活在中西之间的。从中国出发,带着中国的疑问,在世界范围内寻找答案。给中国人讲世界的故事。如果说未来我还会做一些什么东西,我觉得是与教育相关的。在中国有很多的现象,不管是满意的,亦或是不满意的,追根溯源,只有追到教育上面,才可以解释。所以教育这个角度更加的雄辩,更加的厚实,所以我愿尽我的绵薄之力做与教育相关的纪录片。

我迟早要拍摄石门坎的纪录片,要拍摄这一类的他们在中国留下的兴办教育的故事。我希望可以和更多的人分享他们的故事。

这些是我的一些真切的体验,也就是教育带给我的一些刺激。这些已经为我植入了一些种子,我希望这些种子早日开花结果。

注:本文为作者在基金会主办的《柏格理教育思想学术研讨会》上的讲演。来源:石门坎教育公益基金会,有删减