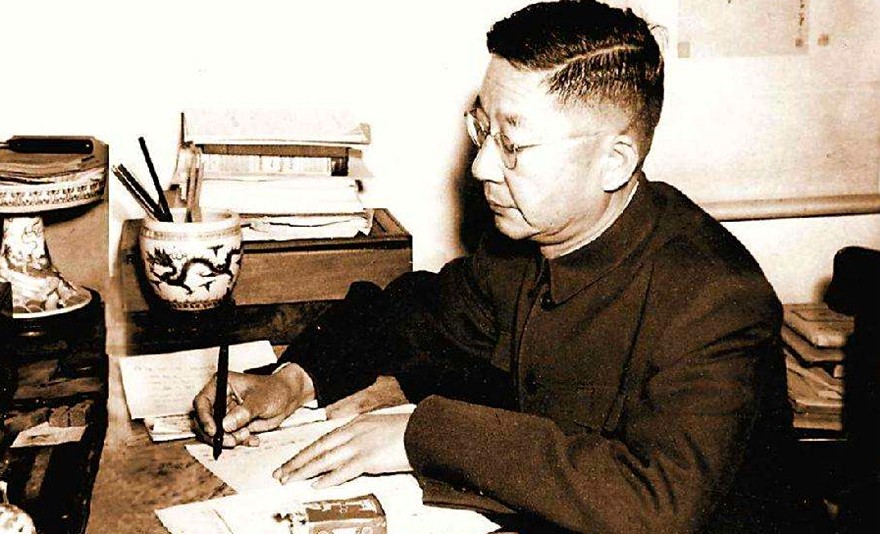

众所周知,老舍被誉为“人民艺术家”,他的一生可谓跌宕起伏。文学创作层面,他的《骆驼祥子》《茶馆》等著作,展示了20世纪中国的底层民众的处境;人生经历层面,老舍文革时投湖自尽,使他的人生蒙上悲剧色彩,引人唏嘘。因而,当老舍曾经的基督徒身份在80年代末被重新“发现”时,还在学界引发了一场震动。

1941年,老舍在悼念老友许地山的文章中如此追溯自己早年的信仰:“那时候,我的工作不多,所以常到一个教会去帮忙,做些‘社会服务’的事情。”虽然老舍早年的教会参与并非“社会服务”所能一笔带过,但自述中轻描淡写的神态已经说明了一点:当时已在抗战文协挑大梁的老舍,虽然还以舒舍予自称,但似乎已决意跨过自己早年的情怀与困惑,好站在民族救亡的坚实高地。

何曾想,25年后,老舍会以《陈各庄上养猪多》这一篇快板作为绝笔。本文,主要谈的是老舍头30年的求索与彷徨。

胡同中挣扎求存

1899年,舒庆春(后取字舍予)出生在北京护国寺西的一条胡同内。老舍之父虽为前清的皇城护军,正红旗,但铁杆庄稼也拦不住家道破落。老舍一岁半时,义和团围东交民巷,八国联军攻入北京,舒父战死,家遭劫掠。幸存的老舍从此家徒四壁,只靠母亲缝洗佣工勉力维持,后来能入私塾还是因受人资助。14岁时老舍考入市立第三中学,但因交不起学费,只好转入供给食宿制服的北京师范学校。好在毕业之后就被派去一京师高等小学任校长。得到任命通知的那天,老舍和母亲相对而泣,一夜不曾合眼。老舍从此作小学老师养家糊口。那一年他19岁。

来年,五四运动爆发。老舍在1934年的一篇自述中说:“五四运动,我并没有在里面——那时候所出的书,我可都买来看。”可见,他身负的“国仇家恨”并没有多么明晰地表现出来。这其中怕有两点原因:一是老舍的满族出身,二是他的经济状况。身为“末世旗人”,老舍身处的大环境正是满族从统治阶层迅速败落的时代。如果身边的汉族同胞尚能以“驱逐鞑虏”的口号为变革正名,瓦解满清,在这种高涨的民族情绪中的满人老舍,又该如何面对自己和族人尊严尽失、生活无着的情形?

同时,老舍和周遭族人在经济上的挣扎,也使得他无心于时下的游行口号。老舍在师范学校毕业前的一篇作文,虽然也强调“念其祖国”而除“媚外之心”,但文中乡土之情盈溢,将“爱国”建立在爱乡保乡之上,与之后的反帝反封建叙事仍有差别。依他自己说:“我的脾气是与家境有关系的。因为穷,我很孤高,特别是在十七八岁的时候。一个孤高的人或者爱独自沉思,而每每引起悲观。自十七八到二十五岁,我是个悲观者。我不喜欢跟着大家走,大家所走的路似乎不永远高明,可是不许人说这个路不高明,我只好冷笑。”这份孤高和悲观是老舍其后十数年的重要注解。

于是,在旁人忙于五四文章时,老舍在写《参观津、保小学校特别调查报告》,又赴江苏考察小学教育,是打定主意要干好小学老师了。第二年,老舍由京师学务局调任劝学员,开始与私塾旧教育激战,推动设立公立学校。但地方士绅其中顽固者,又岂是一毛头小子所能匹敌?这差事他想来做的不甚畅快。于是在发表新诗和第一篇小说之余(署名舍予),他开始用每月一百多大洋的优厚收入醉生梦死,呼朋引伴地抽烟、喝酒、唱戏、赌牌——只是不嫖。但这不过加剧了他内心的苦闷,使他大病一场,不得不在京郊修养。后来老舍在一篇名为《小型的复活》的散文中追述了这一场“胡闹”,并加以反思。病愈后他辞了优渥的差事,立志做些“正经事”。而这些“正经事”则带他进入了伦敦会缸瓦市教堂。其时1922年,老舍23岁。

在缸瓦市教堂看到十字架

1922年并不能算是领洗入教的最佳时间。是年四月,“第十一届世界基督教学生同盟大会”计划在清华大学召开,引发全国范围的“非基督教运动”。虽不比三年后非基运动的滔滔之势,但1922年初依旧见证了多地的非基宣言、集会和游行。老舍身处漩涡中心却依旧选择领洗。五月,旨在推动中国教会合一与自立的全国基督教大会在上海召开,同为满族的诚静怡位列主席,其曾任伦敦会在北京米市教堂的牧师,或与老舍相识。而另一位在会上当选理事的宝广林,则对老舍进入缸瓦市堂有极大的作用。

作为马礼逊的母会,伦敦会在中国华北的宣教委员会就设在北京西城,正是老舍住家及学校所在。而西城作为高校教师和学生的聚集地,自然受到伦敦会的重视,因而受资助去伦敦神学院读书的宝广林一经毕业即被派往缸瓦市教堂,负责西城的学生工作。伦敦会在档案中对宝广林的工作评价极高,称其为高校学生和青年会秘书们的领袖。宝广林最拿手的就是社会服务,而那个百废待兴的年代又使得这些需要异常迫切。在宝广林的带领下,缸瓦市教堂成了社区服务的中心,其支持的教育、卫生和救济方面的社会服务,甚至引起差会内宣教士的担忧——在教育之外少有人做福音工作,宝广林也更像教堂的经理而非牧师。

或许正是这样一位 “经理”,满怀信仰热忱推动一系列的贫儿小学和游戏中心,打动了同样饱尝贫穷的小学老师老舍。经由基督教青年会中几位满族朋友推荐,老舍进入缸瓦市堂的英语学校,结识宝广林。而宝广林的同族(一说蒙族)身份也相当重要,使老舍看到身为满族参与社会改造的可行性。老舍所译、宝广林著的《基督教的大同主义》代表了两人对普世合一这一异象的理解:基督徒不论宗派民族,“凡接受圣灵洗礼者”即为“世界的神圣的家庭……成为新人类,而耶稣为其模范”,进而以此大同精神实现地上天国。如此看来,老舍在1922年上半年受洗入教,标志着他在身份认同和社会参与之间张力的初步消解。

如上文所言,老舍受洗时正值全国教会的本色化浪潮推进之际。缸瓦市教堂也计划在两年内完成经费自给,然后请伦敦总会将教堂之动产与不动产交于华人,改称缸瓦市中华基督教会。老舍在七月间就负责草拟规约,与易文思、许地山、宝广林等一同商议推动,其过程后以《北京缸瓦市伦敦会改建中华教会经过纪略》刊出,署名舒舍予。在结尾处老舍写到:规约乃为“固其内部组织”,其中就包括“惩劝”那些纳妾、吃鸦片、酗酒或赌博的人;实行后则“必拓其外部”,即施行医疗、教育、劳工、救济等方面的社会服务。如此内外兼修,则“以华人为中心之宗教事业有峥嵘之象矣”。或许这就是规约总纲中“本会以信赖耶稣基督尽力使天国的愿望实现于人类社会为宗旨”的具体解释与应用。

九月,老舍应邀到天津南开中学任教。时任校长张伯苓在13年前就受洗归主,是中国教会本色化的积极参与者,也是基督教教育界的领袖。到任不久,老舍就在学校的双十纪念会上发表“两个十字架”的演讲:“我愿将‘双十’解释作两个十字架。为了民主政治,为了国民的共同福利,我们每个人须负起两个十字架——耶稣只负起一个:为破坏、铲除旧的恶习、积弊,与像大烟那样有毒的文化,我们必须预备牺牲,负起一个十字架。同时,因为创造新的社会与文化,我们也必须准备牺牲,再负起一个十字架。”这种内外十字架精神,即为个人道德与社会改造而牺牲,将不断地出现在他未来的小说中。

老舍并未在南开久留,而是在第二年二月返回北京,应宝广林之邀担任缸瓦市教堂儿童主日学主任。重操旧业的老舍发表题为《儿童主日学和儿童礼拜设施的商榷》的连载文章,将自己作小学老师的经验颇具创意性地应用在主日学设计上。文章呼吁教会和家庭要重视儿童主日学,而主日学也要重视教育原理。老舍反对刻板的问答和背诵,推崇将“宗教兴趣”融于儿童的生活当中,如“手工,图画,烹饪,裁缝,观览风景”等。比如就圣餐这个题目,老舍推荐先让儿童动手“分面包散酒汁”来引发兴趣;当其询问时,借机说明耶稣的事迹,和圣经中关于面包和葡萄的故事;再到面包和葡萄汁的烹饪法,面包的价值、嗜酒的危害,对圣餐用具写生,和从小麦和葡萄的生长到农产讲到上帝造物之恩,等等。换句话说,相比冥坐思索“玄渺无实之材料”,老舍建议将“宗教兴趣寄托事物之中……谆谆告诫”,以启发的方式加深儿童对所读所唱所讲的理解。

在带领主日学的同时,老舍得到伦敦会华北区主席、缸瓦市教堂牧师、燕京大学神学院教授易文思(Robert Kenneth Evans)推荐,在燕京大学文学院学习一年的英语。其学费,经伦敦会决议,由燕大文学院支付。这很可能是伦敦会为老舍到伦敦工作做准备——伦敦会在伦敦大学和燕京大学都相当有影响力(宝广林和易文思都曾任燕大董事)。而老舍在伦敦的年月正是他小说创作的重要起点,也是他信仰转变的又一时期。

(未完待续)

作者简介

孙耶西,基督徒。生在古都,长在帝都。受洗于北京守望教会,受教于美国加尔文大学。在获得东亚研究和神学研究的硕士后,蒙召进入博士学习,主修教会历史,尤重中国教会史。

感谢著者汇寄,“今日佳音”首发

版权归作者及“今日佳音”所有,转载请注明出处和来源