дҪңиҖ…пјҡд»»е°Ҹй№Ҹ

В

В

зҫҺеӣҪеӨ§йҖүиҝӣе…ҘеҖ’и®Ўж—¶пјҢеҖҷйҖүдәәйғҪеңЁеҠӘеҠӣжӢүзҘЁгҖӮдёҚеҸҜеҗҰи®ӨпјҢеңЁиҝҮеҺ»еҮ е№ҙй—ҙпјҢзү№жң—жҷ®жҲҗдёәзҫҺеӣҪеҫҲеӨҡзҰҸйҹіжҙҫеҹәзқЈеҫ’иЎЁиҫҫж”ҝжІ»зҗҶеҝөе’ҢдјҰзҗҶз«Ӣеңәзҡ„еӘ’д»ӢгҖӮжӣҙзҠ№еҰӮдёҖйқўдёүжЈұй•ңпјҢи®©ж”ҝжІ»з«ӢеңәдёҚеҗҢзҡ„еҹәзқЈеҫ’зҡ„дҝЎд»°е…үи°ұиў«иүІж•ЈејҖгҖӮ

В

ж—…зҫҺе®—ж•ҷеӯҰиҖ…д»»е°Ҹй№ҸеҲҷд»ҺзҫҺеӣҪеҺҶеҸІдёҠиҜёеӨҡйҮҚеӨ§дәӢ件и°Ҳиө·пјҢеҜ№иҝҷдәӣе…үи°ұеҠ д»Ҙж·ұе…ҘеҲҶжһҗпјҢжҸӯзӨәеҹәзқЈеҫ’жүҖеӨ„зҡ„зӨҫдјҡз»ҸжөҺзҺҜеўғеҜ№дҝЎд»°еҸҠзҗҶеҝөзҡ„еЎ‘йҖ пјӣжӣҙжҢҮеҮәиҝҷдәӣе…үи°ұдёӯжңүе……ж»ЎзҗҶжғігҖҒзңҹиҜҡдҝЎд»°зҡ„еҸҜ敬дёҖйқўпјҢдҪҶд№ҹдёҚеҸҜйҒҝе…Қең°д№ҹеҸӮжқӮзқҖеҲ©зӣҠгҖҒиҜҜи§Јд№ғиҮіеҒҸи§ҒпјҢдҪҝиҝҷдёӘй—®йўҳеҸҳеҫ—еӨҚжқӮиҖҢжҠ—и§ЈпјҢдёҚиғҪз®ҖеҚ•ең°ж ҮзӯҫеҢ–зңӢеҫ…гҖӮзӣёдҝЎеҜ№д»ҠеӨ©иҝҷдёӘж—¶д»Јзҡ„жҲ‘们пјҢеҚідҫҝжҳҜйҡ”еІёи§ӮзҒ«пјҢд№ҹжңүеҖҹйүҙе’ҢеҗҜеҸ‘гҖӮ

В

ж–Үз« иҫғй•ҝпјҢеҲҶдёҠдёӢдёӨзҜҮжҺЁеҮәгҖӮж¬ўиҝҺз•ҷиЁҖи®Ёи®әгҖӮ

В

В

01

дҝқе®ҲдёҺиҮӘз”ұпјҡзҫҺеӣҪзҡ„дёӨз§ҚејӮиұЎ

В

зҫҺеӣҪгҖҠе®Әжі•гҖӢ规е®ҡзҫҺеӣҪдёҚи®ҫз«ӢеӣҪж•ҷгҖӮдҪҶеңЁзҫҺеӣҪпјҢеҹәзқЈж•ҷдёҺеӣҪ家зҗҶеҝөз»ҸеёёеҗҢж—¶еҮәзҺ°гҖӮзҫҺе…ғдёҠеҚ°зқҖвҖңжҲ‘们зӣёдҝЎдёҠеёқвҖқпјҲIn God We TrustпјүпјҢеҫҲеӨҡж•ҷе ӮдјҡжӮ¬жҢӮеӣҪж——пјҢиҖҢжҖ»з»ҹе°ұиҒҢд»ӘејҸдёҠж–°д»»жҖ»з»ҹд№ҹдјҡжүӢжҢүеңЈз»Ҹе®ЈиӘ“пјҢеҹәзқЈж•ҷдёҺзҫҺеӣҪеӣҪ家и®ӨеҗҢзҡ„еҪўжҲҗжңүзқҖеҶ…еңЁе…іиҒ”гҖӮ1960е№ҙд»ЈпјҢзҫҺеӣҪзӨҫдјҡеӯҰ家зҪ—дјҜзү№В·иҙқжӢүпјҲRobert Bellahпјүз”Ёе…¬ж°‘е®—ж•ҷпјҲCivil ReligionпјүжқҘеҪўе®№зҫҺеӣҪзӨҫдјҡз”ҹжҙ»дёӯзҡ„е®—ж•ҷдёҺе…¬е…ұз”ҹжҙ»зҡ„иҝҷдёҖз»“еҗҲпјҢд»ҘеҸҠе…¬е…ұйўҶеҹҹеҮәзҺ°зҡ„дёҖдәӣеёҰжңүе®—ж•ҷж„Ҹе‘ізҡ„иЎЁеҫҒгҖӮ

В

е…¬ж°‘е®—ж•ҷжәҗдәҺжі•еӣҪеӨ§йқ©е‘ҪпјҢеҗҜи’ҷжҖқжғіе®¶еҚўжўӯеҲӣйҖ дәҶиҝҷдёҖжңҜиҜӯпјҢеӨ§йқ©е‘ҪеҗҺзҡ„дёҖдәӣеҲ—ж”ҝжІ»дёҫжҺӘпјҢеҰӮжӣҙж”№ж—ҘеҺҶгҖҒйқ©е‘ҪжёёиЎҢгҖҒйқ©е‘Ҫе»әзӯ‘зү©гҖҒйўҶиў–еҙҮжӢңйғҪжҳҜе…¬е…ұе®—ж•ҷзҡ„еҶ…е®№гҖӮиҝ„д»ҠдёәжӯўпјҢе…¬ж°‘е®—ж•ҷе·Із»ҸжҲҗдёәдё–з•Ңеҗ„еӣҪе…¬е…ұж”ҝжІ»з”ҹжҙ»зҡ„еёёи§ҒзҺ°иұЎгҖӮзҫҺеӣҪзҡ„е…¬ж°‘е®—ж•ҷдј з»ҹиҗҢиҠҪдәҺжё…ж•ҷеҫ’ж—¶д»Јзҡ„иӢұж је…°пјҢиҜһз”ҹдәҺзҫҺеӣҪе»әеӣҪд№ӢеҗҺпјҢжҲҗй•ҝдәҺ19дё–зәӘгҖӮе…¶дёҺжі•еӣҪеӨ§йқ©е‘ҪеҗҺзҡ„е·Ұзҝје…¬е…ұе®—ж•ҷдёҚеҗҢпјҢдёҚжҳҜе»әз«ӢеңЁеҜ№еҹәзқЈж•ҷзҡ„жҺ’ж–ҘпјҢзӣёеҸҚе…¶дёҺеҹәзқЈж•ҷжңүзқҖзҙ§еҜҶе…іиҒ”гҖӮеҹәзқЈж•ҷдёҺзҫҺеӣҪеӣҪ家еҲ©зӣҠжңүзқҖзҙ§еҜҶз»“еҗҲпјҢдҪҶжҳҜеҹәзқЈж•ҷеңЁжң¬иҙЁдёҠеҸҲдёҺзӢӯйҡҳзҡ„еӣҪ家主д№үд№Ӣй—ҙеӯҳеңЁеј еҠӣпјҢиҝҷе°ұдҪҝеҫ—зҫҺеӣҪзҡ„еӣҪ家и§Ӯеҝөе…је…·еҹәзқЈж•ҷзҡ„ејҖж”ҫдёҺеӣҪ家主д№үзҡ„е°Ғй—ӯжҖ§гҖӮ

В

зҫҺеӣҪзӨҫдјҡеӯҰ家зҪ—дјҜзү№В·дјҚж–ҜиҜәпјҲRobert WuthnowпјүеңЁи®әеҸҠзҫҺеӣҪзҡ„ж”ҝжІ»зҗҶеҝөж—¶пјҢжңүдёҖж®өиҜ»иө·жқҘйўҮдёәз»•еҸЈпјҢдҪҶжһҒе…¶зІҫиҫҹзҡ„и®әиҝ°пјҡвҖң并йқһеҸӘжңүж”ҝжІ»дҝқе®Ҳдё»д№үиҖ…еҜ№зҫҺеӣҪжҢҒжңүдёҖз§Қе®—ж•ҷвҖ”вҖ”йҒ“еҫ·зҡ„ејӮиұЎпјӣзӣёеҸҚпјҢзҫҺеӣҪжңүдёӨз§Қе…¬ж°‘е®—ж•ҷпјҡе…¶дёҖжҳҜдҝқе®Ҳдё»д№үејӮиұЎпјҢдёәзҫҺеӣҪжҸҗдҫӣдәҶзҘһеңЈзҡ„и®ӨеҸҜпјҢе°Ҷж”ҝеәңе’Ңз»ҸжөҺеҪўејҸеҗҲжі•еҢ–пјҢи§ЈйҮҠдәҶзҫҺеӣҪеңЁдё–з•ҢдёҠзҡ„зү№жқғең°дҪҚпјҢ并且дёәзҫҺеӣҪдәәзӢ¬зү№зҡ„еҘўдҫҲдёҺйҒ“еҫ·ж ҮеҮҶиҫ©жҠӨпјӣе…¶дәҢжҳҜиҮӘз”ұдё»д№үзҡ„ејӮиұЎпјҢе…¶еҜ№зҫҺеӣҪз”ҹжҙ»ж–№ејҸжҸҗеҮәиҙЁз–‘пјҢе№¶ж №жҚ®и¶…йӘҢзҡ„е…іжҖҖеҸҚжҖқзҫҺеӣҪзҡ„ж”ҝжІ»дёҺз»ҸжөҺж”ҝзӯ–гҖӮвҖқиҝҷдёӨдёӘеҶІзӘҒжҖ§зҡ„зҗҶеҝөпјҢеүҚиҖ…ејәи°ғзҫҺеӣҪзҡ„зү№ж®ҠжҖ§дёҺиҮӘжҲ‘дёӯеҝғпјҢеҗҺиҖ…еҲҷеҜ№зҫҺеӣҪиҮідёҠе’ҢзҫҺеӣҪдёӯеҝғдё»д№үжҸҗеҮәжү№иҜ„并ејәи°ғдё–з•ҢдёҖдҪ“гҖӮ

В

В

дјҚж–ҜиҜәзҡ„иҝҷж®өеҜҢеҗ«еј еҠӣзҡ„иҜқпјҢеҸҜд»Ҙи§ЈйҮҠзҫҺеӣҪеҺҶеҸІдёҠзҡ„ж•°ж¬Ўи§ӮеҝөеҸҳеҢ–гҖӮзҫҺеӣҪзҡ„еӨ–дәӨж”ҝзӯ–д»ҺеҚҒд№қдё–зәӘеҗҺжңҹеҲ°дәҢеҚҒдё–зәӘеҲқпјҢд»ҺеӯӨз«Ӣдё»д№үиҪ¬еҗ‘еЁҒе°”йҖҠејҸзҡ„зҗҶжғідё»д№үпјҢеҹәжң¬дёҠдҪ“зҺ°дәҶд»Һдҝқе®Ҳдё»д№үеҲ°иҮӘз”ұдё»д№үејӮиұЎзҡ„иҪ¬еҸҳгҖӮзү№жң—жҷ®ејҸзҡ„收зҙ§з§»ж°‘ж”ҝзӯ–дёҺеҘҘе·ҙ马时代зҫҺеӣҪе®Ҫжқҫзҡ„移民ж”ҝзӯ–д№Ӣй—ҙзҡ„еҶІзӘҒпјҢд№ҹеҹәжң¬дёҠеҸҜд»Ҙи§Ҷдёәдҝқе®Ҳ-иҮӘз”ұдё»д№үејӮиұЎзҡ„еј еҠӣгҖӮжңҖиҝ‘ж•°жңҲпјҢзү№жң—жҷ®зҡ„жҹҗдәӣиЁҖи®әдҪҝеҫ—е…¶иў«гҖҠеҚҺзӣӣйЎҝйӮ®жҠҘгҖӢзӯүеӘ’дҪ“иў«жү№иҜ„дёәйғЁиҗҪдё»д№үиҖ…е’ҢзӢӯйҡҳзҡ„ж°‘зІ№дё»д№үиҖ…пјҢеҰӮжһңд»ҺиҮӘз”ұдё»д№үејӮиұЎжүҖејәи°ғзҡ„дәәзұ»жҷ®йҒҚд»·еҖјзҡ„и§Ҷи§’жқҘзңӢзҡ„зЎ®еҰӮжӯӨгҖӮдҪҶдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢд»Һдҝқе®Ҳдё»д№үејӮиұЎжүҖзҗҶи§Јзҡ„зҫҺеӣҪдҫӢеӨ–е’Ңзү№ж®Ҡи®әзҡ„и§’еәҰжқҘзңӢпјҢеҘҘе·ҙ马主ж”ҝжңҹй—ҙзҡ„дёҖдәӣж”ҝзӯ–пјҢеҰӮйҮҚи§Ҷе…ЁзҗғзҺҜдҝқгҖҒж”ҫе®Ҫйқһ法移民被жү№иҜ„дёәиӮӨжө…зҡ„зҗҶжғідё»д№үд№ҹжңӘе°қдёҚеҸҜгҖӮ

В

зҫҺеӣҪжүҖе…·жңүзҡ„иҝҷз§ҚиҮӘз”ұдё»д№үзҡ„ејҖж”ҫжҖ§е’Ңдҝқе®Ҳдё»д№үзҡ„е°Ғй—ӯжҖ§пјҢеңЁзҫҺеӣҪеҺҶеҸІдёҠйғҪиғҪжүҫеҲ°еҫҲеӨҡеҺҶеҸІе…ҲдҫӢпјҢиҖҢдё”еҫҖеҫҖдјҡеҗҢж—¶еҮәзҺ°гҖӮжҲ‘们д»ҘдёӯеӣҪдәәеңЁзҫҺеӣҪзҡ„еҺҶеҸІдёәдҫӢгҖӮ1880е№ҙд»ЈпјҢжҳҜзҫҺеӣҪеҜ№еҚҺејҖе§ӢеӨ§и§„жЁЎе®Јж•ҷзҡ„ж—¶жңҹпјҢеӨ§йҮҸдј ж•ҷеЈ«е…ҘеҚҺпјҢдёҚд»…еҺ»еҲ°жІҝжө·жёҜеҸЈпјҢд№ҹиҝңиөҙз©·д№Ўеғ»еЈӨпјҢдҝ®еӯҰж ЎгҖҒе»әж•ҷе ӮгҖҒеҢ»йҷўпјҢжҲҗдёәдј ж’ӯдҝЎд»°е’Ңиҝ‘д»Јж–ҮжҳҺзҡ„е…Ҳй”ӢгҖӮиҖҢиҝҷиғҢеҗҺжҳҜзҫҺеӣҪж•ҷдјҡеӨ§йҮҸиө„йҮ‘е’ҢдәәеҠӣж”ҜжҢҒпјҢеҪ“ж—¶зҫҺеӣҪдёҚе°‘ж•ҷдјҡпјҢйғҪжңүдёӯеӣҪе®Јж•ҷзҡ„дё“йЎ№иө„йҮ‘пјҢдёҖдәӣеӯ©еӯҗз”ҡиҮіе°ҶзңҒдёӢзҡ„йӣ¶иҠұй’ұж”ҜжҢҒеҜ№еҚҺзҡ„е®Јж•ҷгҖӮзҫҺеӣҪж”ҝеәңеңЁж”ҜжҢҒеҜ№еҚҺе®Јж•ҷдёҠд№ҹеҸҜи°“дёҚйҒ—дҪҷеҠӣпјҢдёҚд»…дёәдј ж•ҷеЈ«жҸҗдҫӣеӨ–дәӨдҝқжҠӨпјҢд№ҹж—¶еёёж–ҪеҺӢжё…ж”ҝеәңиҰҒжұӮејҖж”ҫдј ж•ҷйҷҗеҲ¶гҖӮ

В

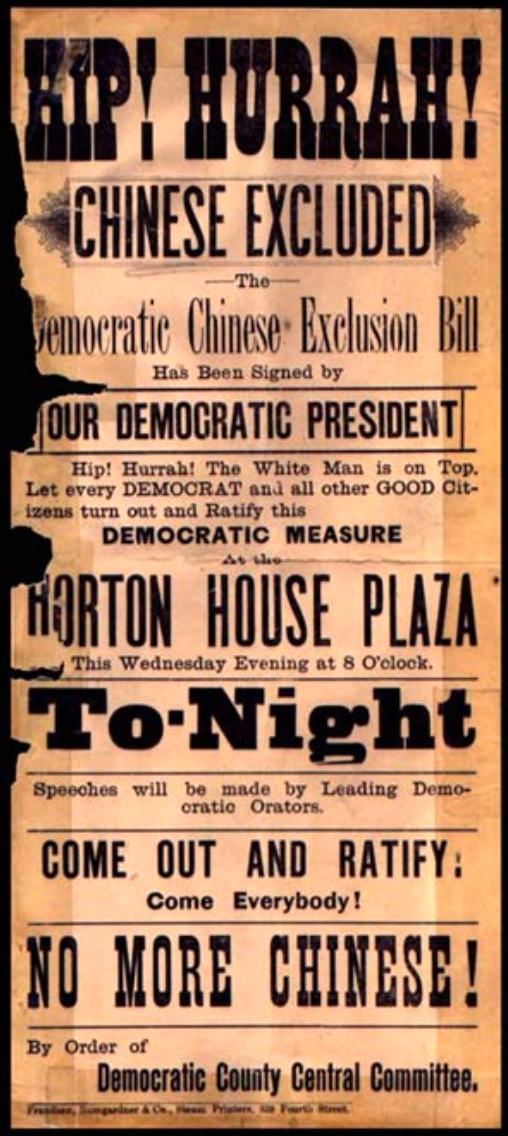

дҪҶжӮ–и°¬зҡ„жҳҜпјҢ1880е№ҙд»Јзҡ„зҫҺеӣҪпјҢд№ҹжҳҜзҷҪдәәиҮідёҠи®әж¶ҢеҠЁпјҢзҫҺеӣҪејҖе§ӢеӨ§и§„жЁЎжҺ’еҚҺзҡ„ж—¶д»ЈгҖӮ1882е№ҙзҫҺеӣҪеӣҪдјҡйҖҡиҝҮи®®е‘ҳиҙәжӢүж–ҜВ·дҪ©еҘҮпјҲHorace F. PageпјүжҸҗеҮәзҡ„гҖҠжҺ’еҚҺжі•жЎҲгҖӢпјҢж°ёд№…жҖ§е°ҶдёӯеӣҪдәә移民зҫҺеӣҪжҺ’йҷӨеңЁеӨ–гҖӮиҝҷжҳҜзҫҺеӣҪеҺҶеҸІе”ҜдёҖдёҖйғЁеңЁеӣҪ家еұӮйқўйҖҡиҝҮзҡ„пјҢж—ЁеңЁжҺ’ж–Ҙзү№е®ҡз§Қж—Ҹе…Ҙеўғзҡ„жі•еҫӢгҖӮд»ҺжӯӨд»ҘеҗҺпјҢеңЁзҫҺеҚҺдәәжІҰдёәдәҢзӯүе…¬ж°‘пјҢиҝҷдёҖзҠ¶еҶөзӣҙеҲ°1940е№ҙд»ЈдәҢжҲҳжңҹй—ҙжүҚжңүжүҖж”№еҸҳпјҢиҖҢжңҖеҗҺзҡ„ж”№еҸҳеҲҷжҳҜ马дёҒ.и·Ҝеҫ·.йҮ‘зҡ„ж°‘жқғиҝҗеҠЁд№ӢеҗҺпјҢзҫҺеӣҪжүҚејҖж”ҫеҜ№дәҡжҙІз§»ж°‘зҡ„йҷҗеҲ¶пјҢеӨ§и§„жЁЎиөҙзҫҺжүҚжңүеҸҜиғҪгҖӮзҫҺеӣҪзҡ„иҮӘз”ұдё»д№үејӮиұЎпјҢеҫҲеӨ§зЁӢеәҰжқҘиҮӘеҹәзқЈж•ҷжҷ®дё–дё»д№үд»·еҖји§ӮпјҢдҪҶжҳҜеҪ“дәәзұ»е…ұеҗҢдҪ“еңЁиҝ‘д»Јд»ҘеӣҪ家еҪўејҸеӯҳеңЁд№ӢеҗҺпјҢиҝҷз§Қжҷ®дё–д»·еҖји§ӮеҸҲж—¶еёёдёҺеӣҪ家еҲ©зӣҠгҖҒж®–ж°‘дё»д№үз»“еҗҲпјҢеҸҲеҸҜиғҪиө°еҗ‘дјҚж–ҜиҜәжүҖиЁҖзҡ„дҝқе®Ҳдё»д№үдёҖз«ҜгҖӮВ

В

19дё–зәӘ80е№ҙд»ЈзҫҺеӣҪзҡ„жҺ’еҚҺж”ҝжІ»жө·жҠҘ

В

еӣ жӯӨпјҢжҲ‘们еҸҜд»ҘзңӢеҲ°д»ҺзҫҺеӣҪе»әеӣҪд№ӢеҲқе°ұеӯҳеңЁзҡ„еҸҰдёҖеҜ№еј еҠӣпјҢеҚіж®–ж°‘дё»д№үдёӯзҡ„зҷҪдәәиҮідёҠдё»д№үдёҺеҹәзқЈж•ҷжҷ®дё–дё»д№үзҡ„еҶІзӘҒгҖӮд»Ҡе№ҙдә”жңҲпјҢжҳҺе°јиӢҸиҫҫиӯҰеҜҹеңЁиЎ—еӨҙжү§жі•дёӯиҮҙжӯ»йқһиЈ”еј—жҙӣдјҠеҫ·зҡ„дәӢ件пјҢеҜјиҮҙйҡҸеҗҺж•°жңҲдёӯзҡ„иЎ—еӨҙжҠ—и®®гҖӮз§Қж—Ҹй—®йўҳпјҢжҳҜзҫҺеӣҪжңҖдёәжЈҳжүӢзҡ„зӨҫдјҡй—®йўҳгҖӮзҫҺеӣҪз§Қж—Ҹй—®йўҳжңүзқҖжј«й•ҝзҡ„еҺҶеҸІпјҢз»қйқһдёҖж—©дёҖж—ҘжүҖиғҪе…ӢжңҚгҖӮдёҚиҝҮпјҢеҫҲе°‘дәәжіЁж„ҸеҲ°пјҢжӢүзҫҺеӣҪ家дёӯпјҢеҰӮе·ҙиҘҝпјҢдәәз§Қз»“жһ„д№ҹеҚҒеҲҶеӨҚжқӮгҖӮеҚ°з¬¬е®үдәәгҖҒйқһжҙІй»‘еҘҙе’ҢзҷҪдәәж®–ж°‘иҖ…е…ұеҗҢжһ„жҲҗе·ҙиҘҝж—©жңҹзҡ„дё»иҰҒдәәеҸЈпјҢдҪҶжҳҜдёәд»Җд№ҲеңЁе·ҙиҘҝзӯүең°пјҢжІЎжңүжҳҺжҳҫзҡ„з§Қж—ҸеҶІзӘҒпјҢиҖҢдё”з§Қж—ҸйҖҡе©ҡеҚҒеҲҶжҷ®йҒҚпјҹ

В

иҝҷжҳҜдёӘеӨҚжқӮеҺҶеҸІй—®йўҳпјҢдҪҶжңүдёҖзӮ№еҸҜд»ҘиӮҜе®ҡпјҢзҫҺеӣҪз§Қж—Ҹй—®йўҳзҡ„з”ұжқҘдёҺжё…ж•ҷдё»д№үзҡ„жҺ’еӨ–жҖ§жңүдёҖе®ҡе…іиҒ”гҖӮжё…ж•ҷеҫ’д»ҺиёҸдёҠзҫҺеӣҪйўҶеңҹиө·пјҢж®–ж°‘иҖ…еҹәжң¬дёҠ并没жңүжҠҠеҺҹдҪҸж°‘еҪ“еҒҡж–ҮжҳҺдәәжқҘзңӢеҫ…пјҢеӣ жӯӨпјҢйҮҺиӣ®е’Ңж–ҮжҳҺзҡ„еҢәеҲҶжһ„жҲҗеҚ°з¬¬е®үиў«еұ жқҖзҡ„зҗҶз”ұпјҢз”ҡиҮідёҖдәӣеҸ—еҲ°еҜҢжңүзҲұеҝғзҡ„дј ж•ҷеЈ«еҪұе“ҚиҖҢзҡҲдҫқдәҶеҹәзқЈж•ҷзҡ„еҚ°з¬¬е®үйғЁиҗҪеҫҖеҫҖд№ҹйҡҫйҖғеҺ„иҝҗгҖӮеӨ©дё»ж•ҷеңЁжӢүзҫҺж®–ж°‘д№ӢеҲқпјҢж•ҷзҡҮе°ұдёҚж–ӯйҮҚз”іиҰҒе°ҶвҖңејӮж•ҷеҫ’вҖқз”ЁдҝЎд»°зҡ„ж–№ејҸзәіе…ҘеҲ°ж–ҮжҳҺзҡ„жҖҖжҠұпјҢз§Қж—Ҹд№Ӣй—ҙзҡ„йҖҡе©ҡдёҚд»…жІЎжңүиў«еҸҚеҜ№пјҢиҖҢдё”иҺ·еҫ—дәҶжі•еҫӢе’ҢдҝЎд»°зҡ„дҝқжҠӨгҖӮиҷҪ然иҘҝзҸӯзүҷж®–ж°‘иҖ…еҜ№еҚ°з¬¬е®үдәәзҡ„еұ жқҖд№ҹеҚҒеҲҶжҷ®йҒҚпјҢдҪҶжҳҜдёҚеҗҢз§Қж—Ҹзҡ„йҖҡе©ҡдёәз§Қж—ҸиһҚеҗҲжү“ејҖдәҶдёҖжқЎй—ЁзјқпјҢдёҖж—ҰзӨҫдјҡжқЎд»¶еҸ‘з”ҹеҸҳеҢ–пјҢз§Қж—Ҹзҡ„з•Ңйҷҗе°ұж—ҘзӣҠжЁЎзіҠгҖӮ

В

еңЁжң¬иҙЁдёҠпјҢж®–ж°‘дё»д№үдёҺеҹәзқЈж•ҷзҡ„жҷ®дё–дё»д№үж јж јдёҚе…ҘпјҢдҪҶжҳҜиҝ‘д»Јзҡ„ж®–ж°‘иҝҗеҠЁдёӯпјҢеҹәзқЈж•ҷж·ұеөҢе…¶дёӯпјҢдҪҝеҫ—еҹәзқЈж•ҷеңЁжҹҗдәӣж—¶еҖҷжҲҗдёәз§Қж—Ҹдё»д№үзҡ„иғҢд№ҰиҖ…гҖӮеҪ“жё…ж•ҷеҫ’е°ҶеҚ°з¬¬е®үдәәжҺ’ж–ҘеңЁдё–з•Ңж–ҮжҳҺд№ӢеӨ–ж—¶пјҢиҝҷе°ұдёәеҗҺжқҘзҫҺеӣҪй»‘еҘҙзҡ„дёҚе№ёйҒӯйҒҮеҹӢдёӢдјҸ笔гҖӮеңЁж®–ж°‘иҖ…зңјдёӯпјҢеҹәзқЈж•ҷжҳҜж–ҮжҳҺзҡ„е®—ж•ҷпјҢејӮж•ҷеҫ’жҳҜйҮҺиӣ®е’ҢиҗҪеҗҺзҡ„пјҢеҹәзқЈж•ҷжҳҜ他们用жқҘеҫҒжңҚгҖҒж”№йҖ ејӮж•ҷеҫ’зҡ„ж–№ејҸгҖӮеҺҶеҸІзҡ„зңӢпјҢиҝ‘д»ЈеҹәзқЈж•ҷдё–з•Ңзҡ„еҫҲеӨҡж–ҮжҳҺпјҢеҰӮиҝ‘代科еӯҰпјҢзҡ„зЎ®еңЁеҫҲеӨҡж–№йқўиө°еңЁдәәзұ»еүҚеҲ—гҖӮдҪҶжҳҜиҝҷз§ҚдҝЎд»°и®ӨзҹҘеҫҲе®№жҳ“еңЁиў«жүӯжӣІд№ӢеҗҺпјҢдёҺж®–ж°‘дё–з•Ңи§ӮеҘ‘еҗҲпјҢиҝӣиҖҢиҝҷз§ҚеҹәзқЈж•ҷж–ҮжҳҺи®әзҡ„еҸҷдәӢжҲҗдёәж®–ж°‘иҖ…зҡ„зҘһеӯҰе·Ҙе…·гҖӮиҝҷз§Қз»“еҗҲзҡ„еҗҺжһңпјҢи®©еҹәзқЈж•ҷзҡ„жҷ®дё–дё»д№үејҖе§ӢжңҚеҠЎдәҺж®–ж°‘иҖ…зҡ„зү№ж®ҠеҲ©зӣҠгҖӮиҷҪ然еңЁдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠпјҢеҹәзқЈж•ҷзј“и§ЈдәҶж®–ж°‘дё»д№үзҡ„йҮҺиӣ®жҖ§пјҢдҪҶжҳҜиҝҷд№ҹзҺ·жұЎдәҶзҰҸйҹід№ҰдёӯиҖ¶зЁЈзҡ„ж•ҷеҜјгҖӮ

В

иҝҷз§ҚжӮ–и°¬пјҢдҪ“зҺ°еңЁзҫҺеӣҪеҺҶеҸІдёҠпјҢе°ұжҳҜи¶ҠжҳҜдҝқе®Ҳзҡ„еҹәзқЈж•ҷж•ҷжҙҫпјҢи¶ҠжҳҜжҚҚеҚ«еҘҙйҡ¶еҲ¶еәҰе’Ңз§Қж—Ҹйҡ”зҰ»гҖӮ1845е№ҙпјҢзҫҺеӣҪжөёдҝЎдјҡеҲҶиЈӮеҚ—еҢ—дёӨдёӘе®—жҙҫпјҢеҺҹеӣ жҳҜеңЁи“„еҘҙй—®йўҳдёҠзҡ„еҲҶжӯ§гҖӮ1861е№ҙпјҢзҫҺеӣҪй•ҝиҖҒдјҡд№ҹеӣ дёәи“„еҘҙй—®йўҳеҚ—еҢ—еҲҶиЈӮгҖӮдәҶи§ЈеҹәзқЈж•ҷеҺҶеҸІзҡ„дәәйғҪзҹҘйҒ“пјҢзҫҺеӣҪеҚ—йғЁзҡ„ж•ҷдјҡпјҢдёҚи®әжҳҜжөёдҝЎдјҡиҝҳжҳҜй•ҝиҖҒдјҡпјҢйғҪжӣҙеҠ дҝқе®ҲпјҢиҖҢеҢ—йғЁеҲҷжӣҙеҠ иҮӘз”ұгҖӮдҝқе®Ҳж•ҷжҙҫеҜ№еҘҙйҡ¶еҲ¶зҡ„иҫ©жҠӨпјҢеңЁеҺҶеҸІдёҠеҪұе“Қж·ұиҝңпјҢзӣҙеҲ°й©¬дёҒВ·и·Ҝеҫ·В·йҮ‘ж—¶д»ЈиҝҳжңүжҢҒз»ӯйҳөз—ӣгҖӮеҪ“1960е№ҙд»ЈпјҢеҸҚеҜ№з§Қж—Ҹйҡ”зҰ»еҲ¶еәҰзҡ„жҠ—и®®жҙ»еҠЁйЈҺиө·дә‘ж¶ҢпјҢеҹәзқЈж•ҷжүҖеҖЎеҜјзҡ„дәәдәәзҡҶејҹе…„зҡ„зҗҶеҝөжҲҗдёәж°‘жқғиҝҗеҠЁжңҖйҮҚиҰҒзҡ„дҝЎд»°ж”Ҝж’‘гҖӮдҪҶдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢеҸҚеҜ№ж°‘жқғиҝҗеҠЁзҡ„жңҖеӨ§зҫӨдҪ“еҚҙжқҘиҮӘзҫҺеӣҪеҚ—йғЁзҡ„еҹәзқЈж•ҷдҝқе®Ҳең°еёҰпјҢи¶ҠжҳҜдҝЎд»°йЈҺж°”дҝқе®Ҳзҡ„ең°еҢәпјҢз§Қж—Ҹжӯ§и§Ҷи¶ҠдёҘйҮҚгҖӮ马дёҒВ·и·Ҝеҫ·В·йҮ‘жӣҫеҝғз—ӣзҡ„ж„ҹеҸ№пјҢеҚ—йғЁдҝқе®ҲзҷҪдәәж•ҷдјҡеҜ№ж°‘жқғиҝҗеҠЁзҡ„еҶ·жј з®Җзӣҙи®©дәәеҝғй…ёгҖӮиҖҢи‘—еҗҚеёғйҒ“家и‘ӣеҹ№зҗҶпјҢеңЁж°‘жқғиҝҗеҠЁд№ӢеҲқпјҢиҷҪ然еҸҚж„ҹз§Қж—Ҹйҡ”зҰ»пјҢдҪҶд№ҹдёҚеҫ—дёҚе°Ҹеҝғзҝјзҝјжёёиө°й’ўдёқпјҢдёҚж•ўеҫ—зҪӘд»»дҪ•дёҖж–№гҖӮеҹәзқЈж•ҷдҝқе®ҲеҠӣйҮҸдёӯејәеӨ§зҡ„з§Қж—ҸеҒҸи§ҒеҸҜи§ҒдёҖж–‘гҖӮиҝҷж®өеҺҶеҸІпјҢдёҚи®әжҳҜеҚҺдәәеҹәзқЈеҫ’пјҢиҝҳжҳҜжұүиҜӯдё–з•Ңзҡ„е®—ж•ҷеӯҰиҖ…йғҪйІңжңүдәәзҹҘпјҢдҪҶжҳҜе…¶з•ҷдёӢзҡ„еҺҶеҸІдјӨеҸЈе’ҢеҚ°и®°зӣҙеҲ°жңҖиҝ‘иҝҳжё…жҷ°еҸҜи§ҒгҖӮ1995е№ҙпјҢзҫҺеӣҪжңҖеӨ§зҡ„еҹәзқЈж•ҷе®—жҙҫпјҢжӢҘжңү1500дёҮдҝЎеҫ’зҡ„зҫҺеҚ—жөёдҝЎдјҡпјҢе…¬ејҖдёәеҺҶеҸІдёҠж”ҜжҢҒз§Қж—Ҹйҡ”йҒ“жӯүгҖӮзҫҺеӣҪдҝқе®ҲеҹәзқЈж•ҷзҡ„ж——иҲ°еә—еӨ§еӯҰпјҢеҚ—еҚЎе·һзҡ„йІҚеӢғ.зҗјж–ҜеӨ§еӯҰпјҢзӣҙеҲ°2000е№ҙпјҢиҝҳжӢ’з»қжӢӣ收黑дәәеӯҰз”ҹгҖӮ

В

马дёҒВ·и·Ҝеҫ·В·йҮ‘дёҺи‘ӣеҹ№зҗҶпјҢдёӨдҪҚж”№еҸҳзҫҺеӣҪзҡ„зү§еёҲ

В

В

02

дҪ“еҲ¶еҢ–е®—ж•ҷдёҺдҝЎд»°иүҜзҹҘ

В

жё…ж•ҷеҫ’ејәи°ғзҡ„е»әз«Ӣеұұе·…д№ӢеҹҺпјҢе…үз…§дё–з•Ңзҡ„дё»еј еҜ№еҗҺдё–зҫҺеӣҪеҹәзқЈеҫ’з§ҜжһҒиҝӣеҸ–зҡ„зӨҫдјҡжҖҒеәҰжңүеҫҲеӨ§еҪұе“ҚгҖӮдёҚиҝҮпјҢжңүзҒҜе…үзҡ„ең°ж–№е°ұдјҡдә§з”ҹйҳҙеҪұпјҢжё…ж•ҷеҫ’д№ҹдёҚдҫӢеӨ–гҖӮжё…ж•ҷеҫ’дёҚд»…е°ҶеҚ°з¬¬е®үдәәжҺ’ж–ҘеңЁдәәзұ»ж–ҮжҳҺд№ӢеӨ–пјҢе…¶еҜ№еҫ…еҶ…йғЁе°‘ж•°жҙҫеЈ°йҹіж—¶еёёд№ҹеҫҲдёҚе®Ҫе®№гҖӮ 17дё–зәӘеҲқпјҢеңЁй©¬иҗЁиҜёеЎһпјҢдёҖеҗҚзү§еёҲзҡ„еҘіе„ҝпјҢе®үеҰ®В·е“Ҳй’ҰжЈ®пјҲAnne HutchinsonпјүпјҢеҘ№и®ӨдёәдёӘдәәиҜ»еңЈз»Ҹж—¶еңЈзҒөзҡ„ж„ҹеҠЁжҜ”зү§еёҲзҡ„и®ІйҒ“жӣҙеҠ йҮҚиҰҒгҖҒзңҹе®һе’ҢжӯЈзЎ®гҖӮдёҖж—¶й—ҙиҜҘеҘіеӯҗеҗёеј•дәҶдёҚе°‘еҗ¬дј—пјҢжҜҸе‘ЁеңЁеҘ№е®¶дёӯй«ҳжңӢж»Ўеә§пјҢеҫҲеӨҡдәәйғҪжқҘеҗ¬еҘ№зҡ„и®Іи®әгҖӮиҝҷ件дәӢжғ…пјҢжҝҖжҖ’дәҶеҪ“时马иҗЁиҜёеЎһзҡ„жҖ»зқЈпјҢжңҖеҗҺеҘ№иў«иө¶еҮәеҪ“ең°зӨҫеҢәпјҢ并еңЁиәІйҒҝеҚ°з¬¬е®үдәәзҡ„иўӯеҮ»дёӯпјҢжӯ»дәҺйў жІӣжөҒзҰ»гҖӮеҗҺдәәи®әеҸҠжӯӨж—¶пјҢж—¶еёёе°Ҷе…¶и§ҶдёәзҺ°д»ЈеҘіжҖ§зӢ¬з«Ӣдәәж јзҡ„е…Ҳй”ӢпјҢдҪҶеҝҳи®°дәҶиғҢеҗҺи·ҹйҡҸгҖҒж”ҜжҢҒе“Ҳй’ҰжЈ®зҡ„дәәзҫӨгҖӮжҚ®еҸІеӯҰ家方зәіпјҲEric FonerпјүиҖғиҜҒпјҢе…¶ж”ҜжҢҒиҖ…еӨҡжҳҜеҪ“ж—¶ж–°иӢұж је…°ж–°е…ҙзҡ„е•Ҷдәәйҳ¶еұӮпјҢ他们дёҚж»ЎдәҺдј з»ҹзҡ„зӨҫдјҡз»“жһ„пјҢеҜ№зӨҫдјҡй—®йўҳжҸҗеҮәдәҶж–°зҡ„зҗҶи§ЈгҖӮз”ұдәҺжё…ж•ҷеҫ’ж—¶д»Јж•ҷдјҡжҳҜзӨҫдјҡз”ҹжҙ»зҡ„дёӯеҝғпјҢи®ІйҒ“еҲҷе…іеҲҮзӨҫдјҡе…ұеҗҢдҪ“зҡ„е»әи®ҫпјҢеӣ жӯӨж–°е…ҙе•ҶдәәйҒӮиҪ¬иҖҢж”ҜжҢҒе“Ҳй’ҰжЈ®зҡ„зҘһеӯҰдё»еј гҖӮжҚўиЁҖд№ӢпјҢе“Ҳй’ҰжЈ®зҡ„дё»еј пјҢд№ӢжүҖд»ҘжҲҗдёәдёҖеңәзҘһеӯҰиҝҗеҠЁпјҢжңүзқҖж–°е…ҙзӨҫдјҡз»ҸжөҺеӣ зҙ зҡ„ж”ҜжҢҒгҖӮВ В

В В

е®үеҰ®В·е“Ҳй’ҰжЈ®

В

дҪҶйҒ—жҶҫзҡ„жҳҜпјҢиҝҷз§ҚеҪұе“ҚзҘһеӯҰзҡ„зӨҫдјҡз»ҸжөҺеӣ зҙ ж—¶еёёиў«еҝҪи§ҶдәҶгҖӮдәә们йқўеҜ№иҝҷз§ҚеҲҶжӯ§пјҢйҷӨдәҶиҜүиҜёеңЈз»ҸжӯҰеҷЁд№ӢеӨ–пјҢдәә们йҡҫд»ҘеҸҚжҖқгҖҒж·ұ究еҲҶжӯ§иғҢеҗҺзҡ„е…¶д»–еҺҹеӣ пјҢеӣ жӯӨжңҖеҗҺзҡ„еҲҶжӯ§е°ұеҸҳдёәејӮз«ҜдёҺжӯЈз»ҹзҡ„зҹӣзӣҫгҖӮиҝҷд№ҹжҳҜдёәд»Җд№ҲеҪ“е®үеҰ®.е“Ҳй’ҰжЈ®жӯ»дәҺйў жІӣжөҒзҰ»зҡ„ж¶ҲжҒҜдј еӣһ马иҗЁиҜёеЎһзҡ„жё…ж•ҷеҫ’зӨҫеҢәеҗҺпјҢжё…ж•ҷеҫ’йўҶ袖们еҜ№жӯӨеҚҒеҲҶж„ҹжҒ©пјҢи®ӨдёәиҝҷжҳҜдёҠеёқзҡ„ж„ӨжҖ’дёҙеҲ°иҝҷдёӘдј ж’ӯејӮз«ҜйӮӘиҜҙзҡ„еҘіеӯҗзҡ„еҺҹеӣ гҖӮ

В

еңЁжё…ж•ҷдё»д№үдё»еј з”ЁзҘһеӯҰе’ҢдҝЎд»°ж•ҙеҗҲзӨҫдјҡжҲҗе‘ҳзҡ„дё»еј д№ӢеӨ–пјҢзҫҺеӣҪеҺҶеҸІдёҠиҝҳжңүзқҖдёҖиӮЎеҜ№еҶ…еңЁдҝЎд»°е’Ңдәәзұ»жҷ®йҒҚдәәж је°ҠйҮҚзҡ„еЈ°йҹіпјҢиҝҷиӮЎеЈ°йҹіиҷҪ然еҫ®е°ҸпјҢдҪҶжҳҜеҚҙејӮеёёе…·жңүз”ҹе‘ҪеҠӣгҖӮ

В

дёҖдәӣе®үеҰ®зҡ„иҝҪйҡҸиҖ…еңЁй©¬иҗЁиҜёеЎһе·һеҸ—еҲ°еҢ…жӢ¬жӯ»еҲ‘еңЁеҶ…зҡ„иҝ«е®іпјҢиҫ—иҪ¬йҖғдәЎе®ҫеӨ•жі•е°јдәҡпјҢ并жҲҗдёәжҲҗдёәиҙөж јжҙҫдҝЎеҫ’гҖӮе®ҫеӨ•жі•е°јдәҡзҡ„еҲӣз«ӢиҖ…жҳҜиӢұеӣҪиҙөж—ҸеЁҒе»үВ·дҪ©жҒ©пјҲWilliam PennпјүпјҢиӢұеӣҪеӣҪзҺӢжҹҘзҗҶдәҢдё–ж¬ д»–зҡ„й’ұпјҢдәҺжҳҜжҠҠд»ҠеӨ©зҡ„е®ҫеӨ•жі•е°јдәҡе’Ңзү№жӢүеҚҺз»ҷдәҶд»–жҠөеҖәгҖӮд»–жҳҜиҙөж јжҙҫдҝЎеҫ’пјҢеҖЎеҜје®—ж•ҷиҮӘз”ұгҖӮжүҖи°“иҙөж јжҙҫпјҢиӢұж–ҮжҳҜquakerпјҢж„ҸжҖқжҳҜеҗ¬еҲ°дёҠеёқзҡ„иҜқе°ұжҳҜеҸ‘жҠ–зҡ„дәәгҖӮиҙөж јжҙҫи®ӨдёәзҷҪдәәгҖҒй»‘дәәгҖҒеҚ°з¬¬е®үдәәйғҪеңЁдёҠеёқйқўеүҚе№ізӯүгҖӮдҪ©жҒ©еңЁе®ҫеӨ•жі•е°јдәҡдёҚе»әз«ӢеҶӣйҳҹпјҢеҲҶеңҹең°з»ҷеҚ°з¬¬е®үдәәиҖ•з§ҚгҖӮд»–и®ӨдёәжҜҸдёӘдәәйғҪжңүе®—ж•ҷиҮӘз”ұпјҢдҪҶжҳҜе…¬иҒҢдәәе‘ҳиҰҒе®ЈиӘ“зӣёдҝЎиҖ¶зЁЈпјҢдёҚиҝҮжҺ’йҷӨдәҶзҠ№еӨӘдәәгҖӮдёҚиҝҮпјҢиҝҷеңЁеҪ“ж—¶зңӢжқҘпјҢе·Із»ҸжҳҜе·ЁеӨ§зҡ„иҝӣжӯҘгҖӮ

В

еЁҒе»ү.дҪ©жҒ©

19дё–зәӘдёӯжңҹзҡ„й»‘еҘҙеёӮеңә

В

еңЁ18гҖҒ19дё–зәӘпјҢиҙөж јжҙҫд»ҘеҸҚеҜ№еҘҙйҡ¶еҲ¶еәҰиҖҢй—»еҗҚпјҢзҫҺеӣҪжңҖж—©зҡ„еәҹеҘҙдё»д№үиҖ…еӨҡжҳҜиҙөж јжҙҫдҝЎеҫ’гҖӮеңЁе»әеӣҪд№ӢеҲқпјҢзҫҺеӣҪзҡ„еӣҪзҲ¶д»¬пјҢиҷҪ然еӨ§еӨҡж•°йғҪжӢҘжңүй»‘еҘҙпјҢеҰӮеҚҺзӣӣйЎҝгҖҒжқ°еј—йҖҠзӯүпјҢдҪҶе…¶еҸҚеҜ№е°ҶеҘҙйҡ¶еҲ¶еәҰеҗҲзҗҶеҢ–пјҢзӣёеҸҚпјҢе…¶и®ӨдёәеҘҙйҡ¶еҲ¶жҳҜдёҖз§Қеҝ…иҰҒзҡ„йӮӘжҒ¶гҖӮдҪҶжҳҜиҝӣе…Ҙ19дё–зәӘпјҢе°Өе…¶жҳҜеҶ…жҲҳзҲҶеҸ‘еүҚзҡ„30е№ҙпјҢйҡҸзқҖжЈүиҠұжҲҗдёәеҚ—йғЁзҡ„дё»иҰҒз»ҸжөҺжқҘжәҗпјҢе°Өе…¶жҳҜиӢұеӣҪзәәз»Үе·ҘеҺӮзҡ„дё»иҰҒеҺҹж–ҷйғҪжқҘиҮӘзҫҺеӣҪеҚ—йғЁд№ӢеҗҺпјҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„еҚ—йғЁдәәдёҚеҶҚеқҡе®ҲеӣҪзҲ¶д»¬зҡ„и§ӮзӮ№пјҢеҚіеҘҙйҡ¶еҲ¶еәҰжҳҜдёҖз§Қеҝ…иҰҒзҡ„йӮӘжҒ¶пјҢиҖҢи®ӨдёәиҝҷжҳҜдёҖз§Қеә”иҜҘй•ҝжңҹеӯҳеңЁгҖҒеҗҲзҗҶдё”йҒ“еҫ·зҡ„еҲ¶еәҰгҖӮз”ҡиҮіеҪ“ж—¶еҚ—йғЁеҫҲеӨҡдёҚжӢҘжңүеҘҙйҡ¶зҡ„еә•еұӮзҷҪдәәд№ҹж”ҜжҢҒеҘҙйҡ¶еҲ¶еәҰпјҢеӣ дёәй»‘дәәзҡ„еӯҳеңЁпјҢ让他们з—ӣиӢҰзҡ„еә•еұӮз”ҹжҙ»жңүдәҶиҷҡеҒҮзҡ„е°ҠдёҘд№Ӣж„ҹгҖӮ

В

19дё–зәӘзҡ„еүҚеҚҠжңҹпјҢзҫҺеӣҪеҚ—йғЁжӢҘжңүеӨ§йҮҸзҡ„еҘҙйҡ¶зҡ„жЈүиҠұз§ҚжӨҚеӣӯдё»жҳҜеҪ“ж—¶зҫҺеӣҪпјҢд№ғиҮідё–з•ҢжңҖеҜҢжңүзҡ„дәәзҫӨпјҢеҚ—йғЁзҡ„жЈүиҠұзҺӢеӣҪеёҰжқҘдәҶзҫҺеӣҪиҙёжҳ“зҡ„е·ЁеӨ§йЎәи¶…е’ҢеӣҪеҠӣзҡ„еҙӣиө·гҖӮдҪҶжҳҜиҙөж јдјҡеҪ“ж—¶еҚҙ规е®ҡпјҢеҰӮжһңжӢҘжңүеҘҙйҡ¶пјҢдёҚиғҪжҲҗдёәиҙөж јжҙҫзҡ„дҝЎеҫ’гҖӮиҙөж јжҙҫзӨјжӢңеӨ©иҒҡдјҡжІЎжңүи®ІйҒ“пјҢеӨ§е®¶е®үйқҷеқҗеңЁж•ҷе ӮдёӯпјҢзңҒеҜҹиҮӘе·ұзҡ„еҶ…еҝғпјҢд»ҘжұӮеңЈзҒөе……ж»ЎиҮӘе·ұгҖӮй•ҝиҫҫдёҖе°Ҹж—¶зҡ„зӨјжӢңдёӯпјҢеӨҡдёәйқҷй»ҳпјҢеҒ¶е°”з©ҝжҸ’дёӘдәәзҘ·е‘Ҡе’Ңе”ұиөһзҫҺиҜ—гҖӮиҝҷз§ҚеҸҚдј з»ҹгҖҒиҜүиҜёзӣҙжҺҘе®—ж•ҷеҶ…зңҒзҡ„дҝЎд»°е®һи·өж–№ејҸпјҢзӘҒз ҙдәҶеҪ“ж—¶еҗ„з§ҚдҪ“еҲ¶еҢ–ж•ҷдјҡдёӯж”ҝжІ»гҖҒз»ҸжөҺеӣ зҙ еҜ№дҝЎд»°зҡ„жқҹзјҡпјҢдҪҝеҫ—е…¶еңЁеҘҙйҡ¶еҲ¶й—®йўҳдёҠжӣҙжҺҘиҝ‘зҰҸйҹід№ҰдёӯиҖ¶зЁЈзҡ„ж•ҷеҜјгҖӮиҜ•жғіпјҢдёҖдҪҚеҚ—йғЁзү§еёҲпјҢеҖҳиӢҘеңЁи®ІеҸ°дёҠе…¬ејҖжү№иҜ„еҘҙйҡ¶еҲ¶пјҢе…¶еҗҺжһңиҪ»иҖ…еӨұдёҡпјҢйҮҚиҖ…иў«ж•ҙдёӘзӨҫзҫӨж•Ңи§ҶгҖӮдҪҶиҙөж јжҙҫејҸзҡ„йӣҶдҪ“жҖ§е®—ж•ҷеҶ…зңҒпјҢеҚҙи•ҙеҗ«зқҖеҸҳйқ©зҡ„еҠӣйҮҸгҖӮВ В

В

еңЁеҚ—еҢ—жҲҳдәүд№ӢеүҚзҡ„ж•°еҚҒе№ҙй—ҙпјҢеҘҙйҡ¶й—®йўҳжҲҗдёәдёҖдёӘжҠҘзәёдёҠдәүи®әзҡ„йҮҚиҰҒзӨҫдјҡй—®йўҳпјҢеҗҢж—¶д№ҹжҳҜж•ҷдјҡдёӯе°–й”җиҫ©й©ізҡ„зҘһеӯҰй—®йўҳгҖӮзҘһеӯҰ家еёғйІҒе…Ӣж–ҜВ·йңҚеҲ©иҸІе°”еҫ·пјҲE. Brooks HolifieldпјүеңЁгҖҠзҘһеӯҰеңЁзҫҺеӣҪгҖӢдёӯеҶҷйҒ“пјҡиҝҷдёҖж—¶жңҹзҡ„и®әиҫ©еҸҢж–№йғҪд»ҺеңЈз»ҸдёӯеҜ»жүҫж №жҚ®пјҢжқҘдёәиҮӘе·ұж”ҜжҢҒжҲ–иҖ…еҸҚеҜ№еҘҙйҡ¶еҲ¶еәҰеҒҡиҫ©жҠӨгҖӮдёҚиҝҮд»ҺзҘһеӯҰдёҠпјҢеҸҢж–№йғҪж— жі•иҜҙжңҚеҜ№ж–№гҖӮеӣ дёәдёҚи®әжҳҜж”ҜжҢҒиҖ…иҝҳжҳҜеҸҚеҜ№иҖ…пјҢйғҪд»ҺеңЈз»ҸдёӯжүҫеҲ°и¶іеӨҹеӨҡеҜ№иҮӘе·ұжңүеҲ©зҡ„з»Ҹж–ҮгҖӮд»ҠеӨ©пјҢеҮ д№ҺжІЎжңүдәәи®ӨдёәеҘҙйҡ¶еҲ¶еәҰз¬ҰеҗҲеңЈз»ҸгҖӮдҪҶжҳҜеҚҒд№қдё–зәӘзҡ„еҹәзқЈеҫ’еҘҙйҡ¶дё»д»¬зңҹзҡ„иҝҷд№Ҳи®Өдёәеҗ—пјҹ19дё–зәӘй»‘дәәйўҶиў–еј—йҮҢеҫ·йҮҢеёҢ.йҒ“ж јжӢүж–ҜеңЁд»–зҡ„иҮӘдј дёӯеҶҷйҒ“пјҢз§ҚжӨҚеӣӯдё»жңҖе–ңж¬ўе‘ҠиҜүеҘҙйҡ¶д»¬зҡ„з»Ҹж–ҮжҳҜгҖҠзҪ—马д№ҰгҖӢдёӯе…ідәҺйЎәжңҚзҡ„з»Ҹж–ҮпјҢгҖҠеҮәеҹғеҸҠи®°гҖӢзӯүз»Ҹж–ҮеҮ д№ҺдёҚдјҡжҸҗеҸҠпјҢз”ҡиҮіжңүеҘҙйҡ¶дё»еңЁйһӯжү“дёҚеҗ¬иҜқзҡ„еҘҙйҡ¶д№ӢеүҚпјҢдјҡеј•дёҖж®өеңЈз»ҸдҪңдёәејҖеңәзҷҪгҖӮжңүж—¶еҖҷпјҢжҲ‘们дёҚзҰҒж„ҹж…ЁпјҢеҪ“з»ҸжөҺеҲ©зӣҠдёҺзҘһеӯҰи®Ёи®әеҗҢж—¶еҮәзҺ°ж—¶пјҢзҘһеӯҰи®әиҜҒеӨҡд№ҲиӢҚзҷҪгҖӮ

В

д»Һд»Ҡдәәзҡ„еҹәзқЈж•ҷдјҰзҗҶи§ӮжқҘзңӢпјҢ19дё–зәӘзҡ„иҙөж јжҙҫдҝЎеҫ’еҸӘдёҚиҝҮиҜҙеҮәдәҶжҹҗдәӣеңЈз»ҸдёӯиҖ¶зЁЈж•ҷеҜјзҡ„еёёиҜҶпјҢе®һи·өдәҶдәәзұ»йҒ“еҫ·зҡ„еҹәжң¬ж–№йқўпјҢдҪҶеңЁеҪ“ж—¶пјҢиҝҷжҳҜзҹіз ҙеӨ©жғҠд№ӢдёҫгҖӮиҝҷеҖ’дёҚеңЁдәҺиҙөж јжҙҫдҝЎеҫ’еӨҡд№Ҳжңүжҙһи§ҒпјҢиҖҢжҳҜеҪ“дәәзңҹе®һйқўеҜ№дҝЎд»°иүҜзҹҘж—¶пјҢдҝЎд»°дјҡиӮҜе®ҡжҹҗдәӣеҹәжң¬еёёиҜҶпјҢдҪҶиҝҷдәӣеҹәжң¬еёёиҜҶпјҢж—¶еёёиў«з»ҸжөҺе’Ңж”ҝжІ»еҲ©зӣҠжүӯжӣІпјҢ并用宗ж•ҷеӨ–иЎЈеҠ д»ҘеҢ…иЈ№пјҢи®©дәәйҡҫд»Ҙи§үеҜҹпјҢжҲ–иҖ…дёҚж„ҝж„ҸеҺ»йқўеҜ№гҖӮжҹҗдәӣжқҘиҮӘеҹәзқЈж•ҷиҫ№зјҳж•ҷжҙҫзҡ„еЈ°йҹіпјҢе…¶дёҺзӨҫдјҡз»“жһ„镶еөҢдёҚж·ұпјҢ并з»ҸеёёиҜүиҜёе®—ж•ҷеҶ…зңҒпјҢе…¶иҙЁжңҙзҡ„зңӢжі•еҫҖеҫҖжӣҙз¬ҰеҗҲдҝЎд»°дјҰзҗҶгҖӮиҝҷд№ҹжҳҜдёәд»Җд№ҲпјҢ19дё–зәӘ30е№ҙд»ЈзҫҺеӣҪе…ҙиө·зҡ„е®—ж•ҷеӨ§и§үйҶ’иҝҗеҠЁжҲҗдёәеәҹеҘҙиҝҗеҠЁзҡ„дҝЎд»°е’ҢзҘһеӯҰеҮҶеӨҮгҖӮеӣ дёәеҪ“дәә们дҝЎд»°зғӯжғ…зҡ„й«ҳж¶ЁпјҢжӣҙеӨҡе…іжіЁдёӘдәәзҒөйӯӮе’ҢйҒ“еҫ·й—®йўҳж—¶пјҢдҪ“еҲ¶еҢ–еҹәзқЈж•ҷдёӯзҡ„ж”ҝжІ»е’Ңз»ҸжөҺжқҹзјҡжүҚжңүеҸҜиғҪиў«жү“з ҙпјҢдёӘдәәиүҜзҹҘе’ҢдҝЎд»°еҠЁеҠӣжүҚжӣҙиғҪеҪ°жҳҫпјҢ并让еҹәзқЈж•ҷд»Һж—ўжңүзӨҫдјҡжЎҶжһ¶дёӯжҢЈи„ұеҮәжқҘпјҢејҖе§ӢжҖқиҖғжҷ®йҒҚдәәжҖ§зҡ„й—®йўҳпјҢ并зӣҙйқўеҘҙйҡ¶еҲ¶жҳҜеҗҰеҗҲзҗҶиҝҷдёҖе°–й”җзҺ°е®һгҖӮиҝҷдёҖйЈҺж°”пјҢеёҰжқҘдәҶдҝЎд»°зҡ„жҙ»еҠӣпјҢд№ҹеёҰжқҘдәҶеҜ№зӨҫдјҡдёҚе…¬дёҚд№үзҡ„е…іжіЁгҖӮж–ҜжүҳеӨ«дәәзҡ„еәҹеҘҙдё»д№үе°ҸиҜҙгҖҠжұӨе§ҶеҸ”еҸ”зҡ„е°ҸеұӢгҖӢзҡ„еҲӣдҪңд№Ӣи·Ҝе’ҢзӨҫдјҡж•Ҳеә”пјҢеҸҜи°“иҝҷдёҖиҝҗеҠЁзҡ„з»Ҹе…ёжіЁи„ҡгҖӮ В

В

ж–ҜжүҳеӨ«дәәгҖӮ еҸідёәгҖҠжұӨе§ҶеҸ”еҸ”зҡ„е°ҸеұӢгҖӢзҡ„жё…жң«иҜ‘жң¬пјҢзҝ»иҜ‘家жһ—зәҫиҜ‘дёәгҖҠй»‘еҘҙеҗҒеӨ©еҪ•гҖӢ

В

В

03

дј—еЈ°е–§е“—пјҢиҝңжңӘз»“жқҹ

В

д»Ҡе№ҙжҳҜзҫҺеӣҪеӨ§йҖүе№ҙпјҢж°‘дё»е…ҡеҖҷйҖүдәәжӢңзҷ»дёҺе…ұе’Ңе…ҡзҺ°д»»жҖ»з»ҹзү№жң—жҷ®зҡ„йҖүзҘЁд№ӢжҲҳжӯЈеңЁзҷҪзғӯеҢ–гҖӮзӣ®еүҚеҹәзқЈж•ҷеҸізҝјеӣўдҪ“ејҖ足马еҠӣдёәзү№жң—жҷ®дәүеҸ–йҖүзҘЁгҖӮ2016е№ҙпјҢзү№жң—жҷ®еңЁеӨ§йҖүдёӯеҸ–еҫ—дәҶ收иҺ·зҰҸйҹіжҙҫдҝЎеҫ’80%йҖүзҘЁзҡ„жҲҳз»©пјҢиҝҷеҮ д№ҺжҳҜе…ұе’Ңе…ҡеҖҷйҖүдәәиҺ·еҫ—зҰҸйҹіжҙҫдҝЎеҫ’йҖүзҘЁзҡ„жңҖй«ҳеҺҶеҸІи®°еҪ•гҖӮ

В

зү№жң—жҷ®зҡ„еҹәзқЈж•ҷж”ҜжҢҒиҖ…и®ӨдёәпјҢиҷҪ然зү№жң—жҷ®жңүиҜёеӨҡз‘•з–өпјҢдҪҶжҳҜе…¶жІ»еӣҪиғҪеҠӣжһҒејәпјҢдё”ж”ҜжҢҒеҹәзқЈж•ҷеӣһеҪ’дё»жөҒзӨҫдјҡпјҢеҰӮжһңе…ұе’Ңе…ҡеӨұиҙҘпјҢеҜ№дәҺзҫҺеӣҪзӨҫдјҡе°ҶжҳҜдёҖеңәзҒҫйҡҫпјҢеӣ жӯӨиҝҷжҳҜз”ҹжӯ»еӯҳдәЎзҡ„е…ій”®дёҖеҪ№гҖӮиҖҢзү№жң—жҷ®зҡ„еҸҚеҜ№иҖ…们пјҢеҲҷжү№иҜ„зҰҸйҹіжҙҫеҸізҝјдәәеЈ«е°ҶдҝЎд»°з»‘жһ¶еңЁе…ҡжҙҫж–—дәүзҡ„жҲҳиҪҰдёҠпјҢдёәзү№жң—жҷ®зҡ„ж”ҝжІ»еҲ©зӣҠиғҢд№ҰпјҢжңүиҝқеҹәзқЈж•ҷзҡ„еҹәжң¬дјҰзҗҶз«ӢеңәпјҢжңҖеҗҺдёҚд»…жҚҹе®ізӨҫдјҡе…¬е…ұеҲ©зӣҠпјҢд№ҹеҚұжңәеҹәзқЈж•ҷзҡ„йҒ“еҫ·еҪўиұЎгҖӮ

В

дёҚиҝҮжңүж„ҸжҖқзҡ„жҳҜпјҢдёҚи®әжҳҜж”ҜжҢҒиҖ…иҝҳжҳҜеҸҚеҜ№иҖ…пјҢе…¶з«Ӣеңәе’ҢжҖҒеәҰеңЁеҺҶеҸІдёҠйғҪжңүзқҖеӨӘеӨҡзұ»дјјзҡ„еңәжҷҜпјҢе…¶и®әиҜҒзҡ„зҘһеӯҰйҖ»иҫ‘гҖҒиҜӯиЁҖе’ҢйЈҺж јдёҺдёҖзҷҫеӨҡе№ҙеүҚе·®еҲ«дёҚеӨ§пјҢеҸӘдёҚиҝҮеӨҡдәҶзҺ°д»ЈзҪ‘з»ңе’Ңдј еӘ’жҠҖжңҜиҖҢе·ІгҖӮзү№жң—жҷ®зҡ„еҹәзқЈж•ҷж”ҜжҢҒиҖ…们зҡ„зҘһеӯҰйҖ»иҫ‘еңЁжё…ж•ҷдё»д№үе’Ң19дё–зәӘзҡ„еӨ©е®ҡе‘Ҫиҝҗи®әйӮЈйҮҢжңүзұ»дјјиЎЁиҫҫпјҢиҖҢе…¶еҸҚеҜ№иҖ…зҡ„йҖ»иҫ‘дёҚд»…еҸҜд»ҘиҝҪжәҜеҲ°еӣҪзҲ¶д»¬зҡ„е®Әж”ҝзҗҶеҝөд№ӢдёӯпјҢд№ҹеҸҜд»ҘеңЁеҹәзқЈж•ҷзҡ„зҒөжҖ§дё»д№үйӮЈйҮҢжүҫеҲ°зҹҘйҹігҖӮдҪҶжҳҜпјҢеңЁйҖүдёҫж”ҝжІ»д№ӢдёӢпјҢиҝҷдҝЁз„¶жҲҗдёәжұүиҙјдёҚдёӨз«Ӣзҡ„з”ҹжӯ»еҜ№з«ӢгҖӮ

В

В

д»ҠеӨ©зҫҺеӣҪзҰҸйҹіжҙҫзҡ„йҮҚй•Үдё»иҰҒеңЁеҚ—йғЁе’ҢдёӯйғЁпјҢиҝҷжҳҜзү№жң—жҷ®жңҖйҮҚиҰҒзҡ„зҘЁд»“гҖӮдҪҶжңүж„ҸжҖқзҡ„жҳҜпјҢдёҖзҷҫеӨҡе№ҙеүҚпјҢиҝҷйҮҢеӨ§йғҪжҳҜж°‘дё»е…ҡзҡ„ең°зӣҳгҖӮдј°и®Ўд»Ҡж—ҘзҰҸйҹіжҙҫеҶ…йғЁзү№жң—жҷ®зҡ„еқҡе®ҡж”ҜжҢҒиҖ…们йІңжңүдәәзҹҘпјҢ他们зҡ„зҲ¶иҫҲеҸҜиғҪеӨ§еӨҡжҳҜж°‘дё»е…ҡзҡ„ж”ҜжҢҒиҖ…гҖӮдёҖзҷҫеӨҡе№ҙеүҚжҠ•зҘЁз»ҷе…ұе’Ңе…ҡзҡ„еҢ—йғЁзІҫиӢұ们пјҢд»ҠеӨ©д»–们еӨ§еӨҡж•°еҗҺд»Је·Із»ҸжҠҠйҖүзҘЁз»ҷдәҶж°‘дё»е…ҡгҖӮдёҖдҪҚ1880е№ҙзҡ„е…ұе’Ңе…ҡеҢ—йғЁж”ҜжҢҒиҖ…еҰӮжһңз©ҝи¶ҠеҲ°д»ҠеӨ©пјҢжҹҗдәӣз«ӢеңәдёҠеҸҜиғҪдјҡжҺҘиҝ‘д»ҠеӨ©зҡ„ж°‘дё»е…ҡпјҢиҖҢдёҖдҪҚ1880е№ҙзҡ„ж°‘дё»е…ҡеҚ—йғЁзҷҪдәәж”ҜжҢҒиҖ…з©ҝи¶ҠеҲ°д»ҠеӨ©пјҢжҠ•зҘЁз»ҷзү№жң—жҷ®зҡ„еҸҜиғҪжҖ§жӣҙеӨ§гҖӮ

В

иҝҮеҺ»дёӨзҷҫе№ҙй—ҙпјҢеҹәзқЈж•ҷзӨҫдјҡзҗҶжғідёҺзҫҺеӣҪеҺҶеҸІдёҖзӣҙжңүзқҖдә’еҠЁгҖҒеҶІзӘҒе’Ңи°ғиҜ•гҖӮеҺҶеҸІзҡ„еӨ©е№іе·ҰеҸіж‘Үж‘ҶгҖӮиҷҪ然新ж•ҷеҗҺеҚғзҰ§е№ҙејҸзҡ„зӨҫдјҡзҗҶжғідёҖеәҰеңЁ19дё–зәӘејәеӨ§пјҢ并主еҜјзҫҺеӣҪзӨҫдјҡпјҢдҪҶжҳҜж–°ж•ҷд»ҺжңӘеҪ»еә•еҫҒжңҚиҝҮзҫҺеӣҪзӨҫдјҡпјӣиҖҢиҝҮеҺ»еҮ еҚҒе№ҙй—ҙпјҢиҷҪ然еҹәзқЈж•ҷдёҚж–ӯиҝңзҰ»зӨҫдјҡдёӯеҝғпјҢзҰҸйҹіжҙҫдҝЎеҫ’еҶ…еҝғзҡ„еҝ§иҷ‘дёҺж—ҘдҝұеўһпјҢдҪҶжҳҜдё–дҝ—дё»д№үд№ҹжңӘиғҪе°ҶеҹәзқЈж•ҷиө¶еҮәеҺҶеҸІиҲһеҸ°гҖӮ

В

иҝҷе°ұжҳҜзҫҺеӣҪдёҺеҹәзқЈж•ҷд№Ӣй—ҙзҡ„еҺҶеҸІпјҢиҝҮеҺ»дёҠжј”зҡ„пјҢзҺ°еңЁжӯЈеңЁдёҠжј”пјҢд»ҘеҗҺиҝҳе°Ҷ继з»ӯдёҠжј”гҖӮ

В

В

В

В

- End -

В

В

В

дҪңиҖ…з®Җд»Ӣпјҡ

д»»е°Ҹй№ҸпјҢе“ІеӯҰеҚҡеЈ«пјҢж—…зҫҺеӯҰиҖ…гҖӮ

В

зүҲжқғеЈ°жҳҺпјҡ

д»Ҡж—ҘдҪійҹійҰ–еҸ‘

жң¬ж–Үи§ӮзӮ№д»…д»ЈиЎЁдҪңиҖ…з«ӢеңәпјҢдёҚд»ЈиЎЁжң¬е№іеҸ°

зүҲжқғеҪ’еҺҹи‘—иҖ…еҸҠвҖңд»Ҡж—ҘдҪійҹівҖқеҫ®дҝЎе…¬дј—еҸ·жүҖжңү

иҪ¬иҪҪйЎ»иҒ”зі»жҺҲжқғ

еӣҫзүҮжқҘжәҗдәҺзҪ‘з»ң*дҫөеҲ

В