1949年9月21日,趙紫宸作為中國基督教界五位代表之一,出席中國人民政治協商會議第一屆全體會議,後當選為北京市政協常委。

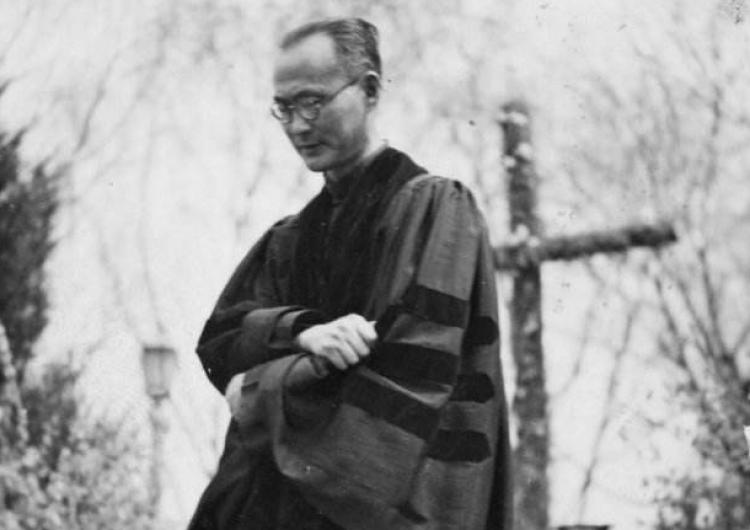

從“吳耀宗、丁光訓一道的自由派”到“華人界第一神學家”,現今中國教會對趙紫宸的印象是複雜的。作為學院派神學家的趙紫宸,著作等身,聲名遠播;而他作為一個基督徒的信仰歷程,更是橫跨了從前清到文革結束近一個世紀的時間。這篇文章所關注的是趙紫宸早年的信主經歷。藉由他自己的追述,邀請諸位觀看、反思,看趙紫宸的屬靈經歷是如何與他的個人狀況乃至歷史潮流相互交織影響。

誠然,關於趙紫宸的信仰也有頗多爭議,暫不在本文討論範圍之內。

1888年,也就是清光緒14年,趙紫宸生於浙江德清的一個商人家庭。小趙自小身體羸弱,動輒生病。不過在前清的傳統社會,小趙首先瞭解的卻不是針管和苦藥,而是求仙拜佛、投文許願、燒紙錢喝符水之類的“鬼神之道”。

在我們現代人看來,這不過是封建迷信蒙騙無知小兒。誠然。但與此同時我們也很難想像一個信仰與生活緊密連接的世界是怎樣的。對小趙來說,靈界與現世的隔膜,實在很薄。這給體弱心細的小趙帶來了不小的麻煩。

首先便是恐懼。七歲那年,小趙的嬸母去世,家裡請和尚來做法事。也不知是什麼路數,和尚們不僅要掛佛像,還要掛十殿閻羅。好奇的小趙跑去一一仔細瞧過,就覺得滿屋子都是鬼了。從此以後,只要窗外有個風吹草動雞鳴犬吠,必定驚得小趙寒毛直豎。

奈何當時民間的娛樂勸化,都講究嚇人。一個仲夏夜,小趙跑去家門口看熱鬧,只見一個頂碗滾燈的雜耍藝人表演正酣,誰知臉卻塗得像凶鬼一樣猙獰不堪,嚇得小趙“幾欲駭死”。佛誕日,老爸帶著小趙看戲文,誰知人擠人就把小趙擠進了滿是牛頭馬面的十王殿,可憐的小趙只好全程閉眼隨緣。待到樓上看戲,卻不想又是演陰陽河。這可真是欲哭無淚。若不是在場人多,只怕後來的趙神學家就要交代在這了。從此,每逢過廟,必要問老爸裡面的菩薩嚇不嚇人。

有趣的是,民間宗教對趙紫宸而言不僅是恐懼的神秘來源或者消災解惑的交換手段。他從中體味出的倫理和修行的態度,對趙紫宸的屬靈旅程有持續的影響。一次鎮上賽神演戲,其中觀世音點化聖帝的那一句“若要功夫深,鐵杵磨作繡花針”被小趙牢牢記住,從此開始他不懈的修行。人說黃鱔是大葷,牛肉是祭聖人的,小趙便一一拒絕。即便家裡人都吃葷,小趙也毫不艷羨。以致於小趙看著吃齋拜佛終身不娶的就覺得是好人,家裡給他說親他卻覺得不是正路。小趙還客串過小道士,身穿錦繡道袍,口唱道士小調,手舞足蹈,“心中覺得異常快愉”,看見的人都說有意思。那時的小趙,到點就起來念皇經,也不偷葷吃素,毫不想著為自己積功德修來世,只是沉浸其中。

使趙小道士成為神學家趙紫宸的契機看似毫不相關——唱讚美詩和變法圖強。趙家左近就有一個耶穌堂,會友們唱詩的“嘈雜”聲音時常穿牆入耳。祖母在拜神的事上是變通的,並不介意帶小趙去看看禮拜。於是便認識了一位基督徒,首次聽聞“變法”與“洋文”。時年1903,老大帝國在經歷庚子拳亂之後,終於不再搖擺,上下輿論趨於統一,務要變法改制以圖強。但千年的科舉慣性難以消除。雖然這位基督徒推薦小趙去蘇州長老會所辦萃英書院讀書,小趙本人卻舉棋不定。是去杭州讀中國書走科舉正途呢,還是跟著“吃洋飯的人”,冒著入“邪教”的風險去蘇州讀外國書?

怎麼辦?問問菩薩吧。小趙去覺海寺靈泉山求了兩簽,言去杭州是上吉,蘇州是中平。按理說故事到這裡就結束了,但小趙卻發了狠,覺得菩薩不該跟自己正當的心願有什麼衝突——讀洋文求變法有什麼錯?由此一役,趙紫宸與民間宗教便漸行漸遠。

蘇州的萃英書院是趙紫宸真正開始瞭解基督教的地方。書院要求嚴格,主日除了禮拜什麼也不許做;平日聖經課上馬可約翰福音也要熟讀背誦,不許差了一字;天堂地獄、靈魂得救、耶穌寶血等等無一不說得小趙心熱如火,以致回家見了門上貼的神符菩薩伸手就撕。

但趙紫宸的信仰之路卻絕非一帆風順。首先小趙的道士師傅就看不過他的叛教行為,竭力挽回。小趙耐不過,在讀洋書信道理之後又回去客串了一把道士。之後進了東吳大學預科,又化身非宗教運動的急先鋒,覺得“中國自有文明,西洋宗教,既為迷信,更非所需,豈容染我中華乾淨土”。校長讓學生開演說會,小趙寫了一篇英文講稿,背熟了,當著全校的面說:“等我們力足的時候,定當把洋人一齊殺了。”

這位監理會宣教士David L. Anderson,中文名叫孫樂文的校長,總算沒有被小趙的陣勢唬住。之後一次晚禱結束,孫校長獨留趙紫宸一人在書齋中,懇切地說:“紫宸,我看你乃一深思的青年,你當自思。”於是小趙回屋之後細細琢磨,“我是一個深思的青年,孫先生知我也。士為知者死可矣。”從此讀經祈禱,領洗入教。

這聽起來頗具戲劇性,但不可否認的是那幾年恰是趙紫宸生命中痛苦的時候。他自己說,“倘非痛苦相煎我絕不會做基督徒。”一是當時趙家已敗,債台高築,時常需要典當東西餬口,飽受世態炎涼。小趙即便半工半讀依然入不敷出,衣著落魄,骨瘦如柴。幸得母校借銀380元,之後看他任事勤勉,這錢也不要他還了。

另一痛苦則是婚姻問題。小趙17歲時奉父母之命與長自己兩年又沒有受過教育的童定珍成婚。婚後兩人在文化上顯出極大差距。依小趙自己說,是“平常而真切的痛苦。”想來已受西方影響的趙紫宸對此婚事並不認同,但出於孝順父母,勉強接受罷了。

在這段痛苦經歷當中,趙紫宸在尋找的,是關愛與引導,是知己。幸而在眾多賞識他關心他的人當中,孫校長起了最大的作用。換言之,小趙從小道士,到反教先鋒,再到基督徒,其中最大的關鍵在於心靈上的安慰依托,理性上的思考寥寥無幾。這也成了趙紫宸日後信仰之路上最大的試煉。

趙紫宸在家接待學生

剛信主的趙紫宸極為火熱。在他留校任教時,每天六點起來在教室獨自禱告,用三小時讀聖經寫筆記,見人就傳福音。又每晚在他自己的職員宿舍裡領禱告會。起初只趙一人,後不到半年時間就人滿為患,有17位學生受洗,約是當時大學生的四分之一。

趙紫宸形容自己初信時是一個清教徒。有人說基督徒要全心依靠上帝,有病不需吃藥,小趙就立刻不要醫藥;人說基督徒不應當和不信的吃飯——巴力和基督有什麼相關呢——他就立刻不去吃飯;人說耶穌某年某日就要來了,他就思想等候;想到自己徒然在髮式上追求美觀,就立刻要去找剃頭匠剃刮乾淨。最難的是重生——人說凡重生者必要痛哭流涕,在神面前認清自己大罪。小趙心裡苦啊,眼淚下不來啊,這樣就不算一個重生的人嗎?

此時的又一大爭戰是在家裡。初信主的小趙面對晚飯十分為難,若是閉眼謝飯,就瞬時漏了馬腳,讓母親知道自己是“吃教”了。父母先是問,問完了就責怪,怪完了就勸阻,勸不聽…那就只好動手了。此後家中再無寧日。每次吃飯、祭祖、拜佛,都是小趙遭難的時候;家裡一切不順,從經濟困難到婆媳不和,都被歸在趙的頭上。

說也奇怪,在小趙遭責打時,心裡卻快樂起來,覺得自己像大祭司面前的彼得約翰,是有價值的。之後更鼓起勇氣禱告預備,母親罵一句他就講一句聖經,從原罪到道成肉身,聽得母親又笑又罵。如此拉鋸一年多,直到一日母親拜神,小趙又趁機宣教。見母親莞爾,小趙意識到機會來了,就一面說“母親你可算信了我了”一面一鼓作氣上躥下跳。一時間,趙家的神佛符紙、灶君紙馬、死者紙座、廳堂神龕,盡數遭了秧,在小趙手下化為饅頭狀。又即刻請附近耶穌堂的張牧師,將這些東西一把火燒了。小趙趁熱打鐵,問今晚是否就能請基督徒到家裡做禮拜。母親思前想後,覺得既然這些鬼神趙家已是得罪了,若不請正直之神來護衛,家裡遭了難可怎麼辦?於是便允許了。之後便是康莊大道。趙紫宸教父母妻子讀經禱告,帶領家人受洗信主。

但福音上的熱心和在教會內的諸多服侍並沒有讓趙紫宸免於下一個試煉,就是經驗與理解的平衡。目前為止,趙的信仰可以算作是一種道德理想主義:靠著耶穌的能力,勝過自身的試探,拓展與神與人的關係,主要是通過經驗來體會神的同在。但他漸漸發現他的經驗開始與理解脫節,以致於他一旦拷問起寶血、替代、原罪之類的教義,就疑竇叢生,覺得自己的信仰全是破綻。

有一天,他在書店中看見《中庸》的這句話:“唯天下至誠為能盡其性”,自認得了頓悟,覺得基督教就是人我與神心心相通,而耶穌就是這一相通的表現。這與趙之前重視良朋、師長、知己一脈相承,覺得終極的目標和價值來自於完全的心交。

這種用心性和人格來解釋基督教的傾向一發不可收拾,成為趙紫宸1940前的神學主流。1914-1917年趙紫宸去美國Vanderbilt大學宗教學院深造,除了盡展學霸本色,也經歷了徹底的現代主義洗禮,標榜科學主義與反傳統反建制,與之後的新文化運動甚為相配。在這個背景下,禱告、神跡、天堂地獄等信仰教義對趙來說已是不可想像之事。正統教義,因為其既不能被科學論證又壓制思想自由,幾乎被趙視為“異端”。而教會內的偽善者和兩胞弟的早逝則使趙的宗教反彈再也無法抑制——直到近二十年後他經歷屬靈的乾涸、神學的反思,和在日本人監獄中度過的六個月。

感謝著者授權“今日佳音”首發;原文標題“從佛道鬼神到至誠至信:趙紫宸的早期信仰”;版權歸作者及“今日佳音”所有。本文觀點僅代表作者立場,不代表“今日佳音”