宗教改革紀念碑

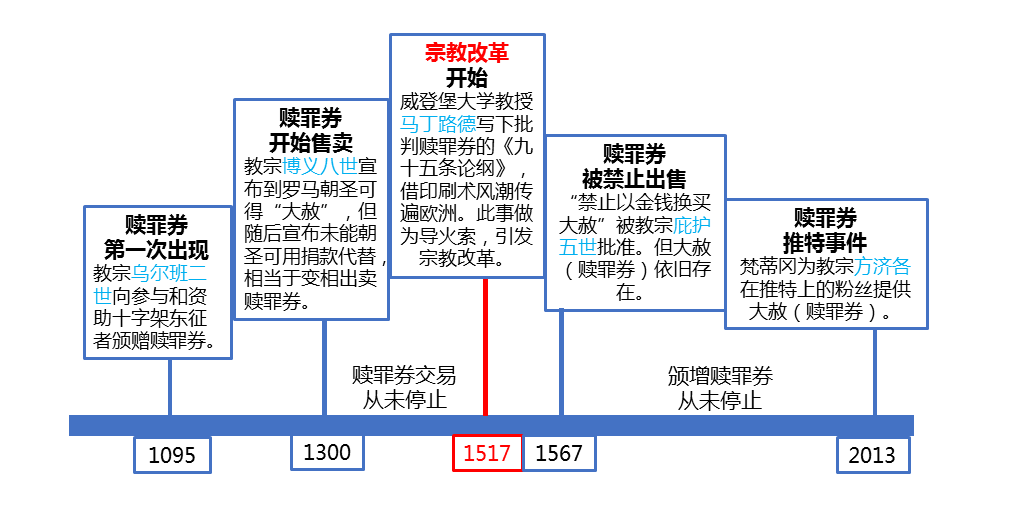

問:禁止天主教會出售贖罪券,是宗教改革的導火索嗎?

答:不全部是。贖罪券與天主教廷的腐敗早就存在。改革不是針對贖罪券,改革是因為天主教會偏離聖經教導。

贖罪券的理論基礎來自“代贖”概念,是說:信徒如果罪孽太深,可請其它表現好的信徒(比如教皇,即教宗)替其在上帝前代贖,縮短在升天堂前進入煉獄的時間。然而,無論是“贖罪券”還是“代贖”,都不能直接在聖經中找到根據。聖經沒有給予教宗發放贖罪券(大赦)的權利,也沒有“煉獄”,甚至沒有支持教宗對教會的絕對權柄。聖經只是告訴我們:唯一可做代贖者是耶穌基督。祂使信靠者免入地獄,得進天堂。

馬丁路德的《九十五條論綱》所批判贖罪券的重點,不在於贖罪券的社會危害,而在於贖罪券本身不符合聖經。同樣,宗教改革的矛頭不是教會的腐敗,是天主教會離開了聖經的教導。

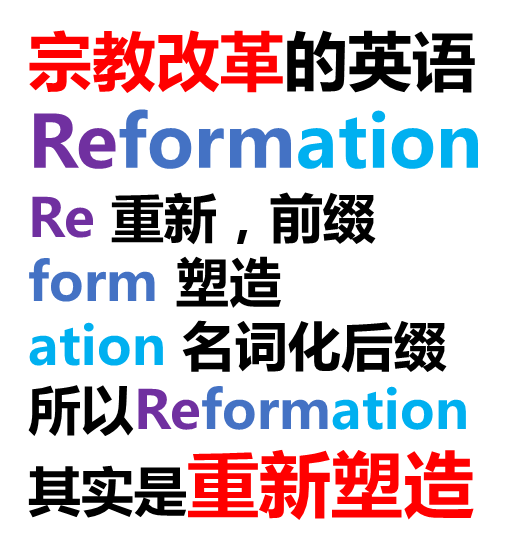

問:所以宗教改革要改什麼?

答:其實不是要改革什麼,而是要回到教會本來的形態。

有宗教改革(本文還是使用這個翻譯)者針對羅馬天主教會的錯誤,提出了五個教會應該回歸的要點:

唯獨聖經:聖經是神的無誤真理、是得救方法的唯一來源、是教會最高權威(不是教宗)。

唯獨信心:信徒是單靠相信基督為救主而得救,不是靠自己或別人的善行。(不靠贖罪券)。

唯獨恩典:被救的恩典臨到信徒身上,是上帝白白賜予的禮物,信徒無需也無法與上帝合作。(不靠善行,也不靠教宗批准)。

唯獨基督:基督是聖經的中心。他在十字架的犧牲是神救贖信徒唯一的途徑。這是唯一真正的福音。(任何人無法代贖)。

唯獨上帝的榮耀:既然救贖只來自神,那一切榮耀都只歸於神。任何人原本都不配得榮耀。(包括教宗,也包括被天主教封聖的人。)

問:面對強權,馬丁·路德是怎麼引起這場改革的?

答:由他開始是一場偶然。這一路,他只是憑著良心走了下去。

馬丁·路德寫給美因茨大主教的《九十五條論綱》被張貼在當地教會的門上,這在當時只相當於發起一個神學討論。馬丁·路德當時只是批評教會脫離聖經的錯誤,並沒有想要顛覆教會,“創造新教”。(在《九十五條論綱》中路德甚至還為教宗本人辯護)許多客觀因素推動了改革,譬如印刷術的推廣和德國地區的政治形勢,馬丁·路德自己也越走越堅決。可以說是歷史成就了一切。

馬丁·路德的堅決是因為他在神面前的良心,正如他自己在沃爾姆斯會議受審時所說:“我的良心為上帝的話語左右,我不能並且也不願意撤銷任何東西,因為違背良心既不安全,也不恰當。我別無選擇,這就是我的立場,願上帝幫助我,阿門!”

問:天主教到今天還在,那宗教改革成功了嗎?

答:改革的目的不是要讓天主教消失,而是要使基督徒能按著聖經建立教會。所以,改革成功了,但改革尚未結束。

宗教改革成功了。這場運動使一群忠於神的基督徒可以脫離不符合聖經教導的羅馬天主教會,按著聖經過生活。他們發展成了各個支派,但被統稱為“新教”。至於天主教會,雖然因為宗教改革的衝擊進行了內部的天主教改革,但到今天仍然在一些關鍵問題上不符聖經(譬如代贖和教宗權柄問題),使大部分新教和他們始終保持一定距離。

然而,改革尚未結束。五百年後的今天,那些由新教各支派發展而成的一些教會,正在脫離正確的聖經教導。這些教會,有的強調緊守道德和律法(行善)為基督徒第一要務;有的強調無條件順服教會領袖或世俗領袖——即便他們犯錯;更有的按照自己的喜好或認知解釋聖經,淡化了神的原意。他們都和天主教會一樣,在犯形式不同但性質相同的錯誤。

宗教改革需要繼續,因為宗教改革的核心就應該是不斷地回歸聖經,歸回上帝對教會的心意。

問:宗教改革與我這個普通基督徒有什麼關係?

答:我們每個基督徒都需要參與進來,持守宗教改革回歸聖經的精神。

宗教改革強調了聖經中“人人皆祭司”的觀念。因此,我們每一個基督徒,除了要恪守聖經的教導,積極在這個世界生活,活出我們所信的,除了要勇敢地分享十字架的福音,更要敢於為真理發聲,勇敢地指出教會每一個弟兄姐妹們(包括牧師)的錯誤,包括解釋聖經時所犯的錯誤,也包括沒有按照聖經生活的錯誤。

但這一切以先,我們首先要對自己進行“宗教改革”——我們應當每日尋求上帝,求他用自己的真理照明我們的幽暗,使我們可以不斷地被修正和雕琢。當我們自己脫離了聖經,我們便失去了指正別人的資格。

問:作為一個非基督徒,宗教改革使我受益了什麼?

答:宗教改革使我們可以真正認識耶穌基督。

如果沒有宗教改革,我也許沒有資格給大家科普,或者我所科普的只會使你不屑或恐懼。但神藉著宗教改革,使福音的種子重新從人罪惡污染的土壤中拔地而起,長成一棵大樹。

這顆大樹就是耶穌基督,祂無條件地救贖了願意接受他的任何人,可能包括你。是的,宗教改革,本來就是使你我回到基督的身上,再次仰望那為我們的信心創始成終的耶穌基督。這便是最大的益處。

作者簡介

鄔桐,北美青年留學生,基督徒

感謝著者授權“今日佳音”首發,版權歸作者及“今日佳音”所有,轉載請註明來源;

原文標題:五分鐘告訴你,天主教到今天還在,所以宗教改革失敗了嗎?