近日,由章子怡、黃曉明、王力宏、張震、陳楚生主演的電影《無問西東》1月12日在全國公映,截至目前,影片票房已突破1.7億。上映以來,口碑爆棚。影片講述了四個不同時代卻同樣出自清華大學的年輕人,對青春滿懷期待,也因為時代變革在矛盾與掙扎中一路前行,最終找尋到真實自我的故事。

可以說,繼《芳華》之後,《無問西東》再次燃起青春之問。除了被劇中王力宏所扮演的沈光耀那架戰機、赴戰場的情景帥到飆淚,劇中校長梅貽琦有關“真實”的一席話,或許也見證了那個理想蓬勃的年代。電影中的梅校長說:“什麼是真實?你看到什麼,聽到什麼,做什麼,和誰在一起,如果有一種從心靈深處滿溢出來的,不懊悔也不羞恥的平和與喜悅,那就是真實。”

梅校長的這句話,仔細想來,其實可以視為這部電影的精髓所在,他的經典問答使我們不得不反思什麼才是真正的真實。清華校長梅貽琦,他在電影裡是別人故事裡的配角,但其實,他才是清華真正的主角。

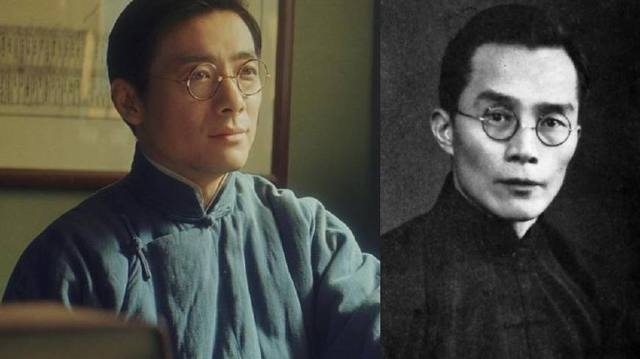

圖:左圖為電影中的梅貽琦,右圖為生活中的梅貽琦

教育是他人生的轉折點

1889年光緒帝大婚,親政。十幾歲的少年皇帝在紫禁城中遙望這老大帝國,面對這“三千年未有之大變局”(李鴻章 語),心裡躊躇滿志。同年,梅貽琦出生於天津。梅父是天津鹽務的一個小官。按理說,做鹽務的總窮不了。但奈何碰上1900年的庚子拳亂,梅家避難歸來,所餘不過殘垣斷壁。好在梅父堅持讓長子梅貽琦在天津入館塾讀書,教育也因之成為梅貽琦人生的轉折點、關鍵詞,昭示著他日後那句“生斯長斯,吾愛吾廬。”當時的梅貽琦並不知道,在天津打下的國學功底,將以意想不到的方式送自己乘風破浪,遠渡重洋。

梅當時所在的學堂,就是日後的南開大學。其建校校長張伯苓在1909年受洗歸主,成為國內建立自立教會的先行者。同年六月,梅貽琦考取庚子賠款獎學金,獲得了首批赴美留學的機會。他與清華就此結緣——那一年,清政府用美國退還的庚子賠款在北京西郊清華園興建留美學生的預備學校,稱“清華學堂”,1928年正式稱“國立清華大學”。

梅貽琦先赴馬薩諸塞州格羅頓的勞倫斯學校(Lawrence Academy)讀書。次年秋天,他開始在伍斯特理工學院(Worcester Polytechnic Institute, WPI )學習眼下依舊熱門的電機工程。大三那年,他在一次基督教青年會(YMCA)的暑期營會中決志信主,從此活躍於本校的華人學生團契,又在1913年十二月作為代表參加堪薩斯城的學生志願大會。大四那年,他還擔任全美華人基督徒學生協會的司庫。

1914年歸國之初,梅貽琦履行承諾,在天津的基督教青年會服侍一年。之後雖受聘在清華學堂教授物理和數學,估計也沒有和青年會斷了聯繫,不然恐怕難以遇見他相守一生的妻子韓永華——後者在畢業工作之後也經常去基督教女青年會幫忙。兩人結婚的前一年,也就是1918年,青年會在滿目瘡痍的頤和園中召集數百位高中和大學學生聚會,梅在其中的演講,就鼓勵學生多多獻上時間與金錢,志願參與慈惠事工。他在1920年翻譯的一篇樂靈生牧師 (Frank Rawlinson) 在夏令會上有關基督教與社會生活的演說,也側面印證了他視耶穌的道德人格為引人為善的最高動力。如此理解或許與我們現今的神學不同,但耶穌所給他帶來的生命方向,他卻堅守了一生。

教育獨立和思想自由

1931年,梅貽琦接受聘請回清華大學擔任校長。這可不是一個好時候。國共雙方打得昏天黑地,日本關東軍中的少壯派孤注一擲,發動九一八事變侵佔東北。北京則是學潮迭起。在梅赴任前,光校長清華學生就趕走了三位。有趣的是,這位時人稱之“寡言君子”的新校長,卻在種種亂局中屹立不倒。而學生們也買他的賬,編詩打趣梅校長的謹言慎行:“大概或者也許是,不過可是不見得。”這大概也是梅貽琦少有的段子,要不然民國熱怎麼沒有燒到他。他自己也幽默:“大家倒這個,倒那個,就沒有人願意倒梅(霉)!”於是乎,當時諸多大家往往“名滿天下,謗亦隨之”,唯有梅貽琦 “翕然稱之,胥無異詞。”

治校如此,殊為不易。粗略算來,其中兩點不容忽視。其一是對教授與大師的重視和信任,其二是作為教育者對學生真切的關愛。這兩點匯總為對自由和平等的追求,而這,梅貽琦認為,正源於基督教的教導——上帝賦予人以自由意志,並且在上帝面前人人生而平等。

在梅校長治下,這意味著教育獨立和思想自由,和妥妥的“教授治校”,即將審議、教學、研究、人事、學位成績等交由教授會決定。在梅校長接掌清華四年後,學生人數即翻倍,研究生科系也直追北大。史上最豪華的國學大師陣容(王國維、梁啟超、陳寅恪、趙元任)也出現在梅校長的清華。華羅庚,偏科天才的代名詞,若非遇到梅校長的一路破格以待,怕也難有日後的成就。梅校長更是首開先例,以學校之財力支持教授在休假期間赴歐美做研究。當時清華三分之二的教授都有留美經歷,什麼麻省理工、密西根大學的科學、工程學的原文參考書,更是隨手引用。清華從一間尚有名氣的學校躋身於中國一流大學,梅貽琦功不可沒。

而當時的學生,如上文所說,足以成為任何校長的嚴正考驗。所謂內憂外患,在如今的我們看來不過是四個字;而當時的狀況卻是“華北已容不下一張平靜的書桌。”對熱血的青年學生來說,抗日救亡,上街遊行,那是愛國的分內之事。身為教育者,梅校長自然鼓勵勤懇學習,而非赤手空拳搞政治。但他並未阻止學生運動,而是盡量斡旋與各方之間。政府派軍隊來清查,梅校長盡力維護學校獨立。但若是逼不過必須給名單,那也盡量給過期的名單。學生事後追問,要打老師出氣,梅校長自願出列挨打。學生不聽勸阻,上街被抓,梅校長親去談判、作保、開釋。再被抓,那就再去保釋。在保護學生和老師這一點上,寡言梅君子從不區分黨派和背景,唯求學術上的獨立。他自己說,這叫“為政不在多言,顧力行何如耳。”(做官辦事不在於話說得多,而是要看盡力幹得如何而已 ) 。這話讓人佩服的有些心酸。

對呼召的確信與堅守

隨著日軍大舉侵華,清華、北大和南開三所大學輾轉千里,於1938年5月4日在昆明以“西南聯大”復課。時有報紙稱,這乃是一群餓的兩眼放光的老師在教一群餓的頭昏眼花的學生。這也難怪。學生一日兩餐,素菜白飯,估計已是優待。而由張伯苓、蔣夢麟和梅貽琦三人組成的常委會,張因為在抗戰中痛失愛子而心力交瘁,蔣則是被北大的學潮折騰的精神衰弱。於是重擔就落在三人中最年輕的梅貽琦肩上(清華的學生和書籍也在三校中佔到多數)。梅校長整日也不過是辣椒拌飯,還得托人變賣校產以採購糧食,幫助教授和學生們在通貨膨脹、物資匱乏的戰時維持家計。更有甚者,因為輪到自己在昆明青年會做飯卻家無餘財,校長夫人只好上校園西門擺地攤,典賣些衣物,這才湊夠了買菜做飯的錢。梅校長腦袋上若有字,那一定是“一心為公”。

好在錢糧書本雖缺,聯大卻集合了當年國內最精華的頭腦。當時的學生可以隨意從三所學校近兩百名專家那裡選課。基本上隨便扔塊石頭就能打到一位留美留歐的教授。單是清華的陣容就堪稱豪華:中文系有朱自清、聞一多和吳宓,社會學有陳達,建築設計有梁思誠,歷史有吳晗,數學有陳省身和華羅庚,等等。從歐陸學術到唐詩經典,教授們隨口用英語講課,佈置英美教材(若條件允許),學生也如癡如醉。這大概真的是痛並快樂著吧。

梅貽琦帶領清華和眾多學子從動盪的30年代成功度過戰亂的40年代。其中艱辛,難為人知;卻也因此鍛造出清華的黃金一代和西南聯大史詩般的歲月。如今重新回顧梅校長的名言——“所謂大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也,”我們不能不由衷地慨歎!

保羅在羅馬書中說,“你所信的,你自己要在神面前持守。人在經自己考驗後認可的事上能夠不自責,他就有福了”(《羅馬書》14:22 新譯本)。這種被祝福的真實與喜樂,並非來自於所謂“隨心所欲,無問東西”,而是來自對自身呼召的確信與堅守。梅校長作為基督徒教育家,歷經磨難而風姿愈勝,心志不移,實在是蒙福了。

註:本文參考了華人基督教史人物詞典有關梅貽琦的詞條,以及Salt and Light, Volume 1: Lives of Faith That Shaped Modern China其中有關梅貽琦的章節。

感謝著者授權“今日佳音”首發;版權歸作者及“今日佳音”所有,轉載請註明出處和來源

原文標題:梅貽琦:基督徒教育家,永遠的清華校長