從英國到齊魯大學

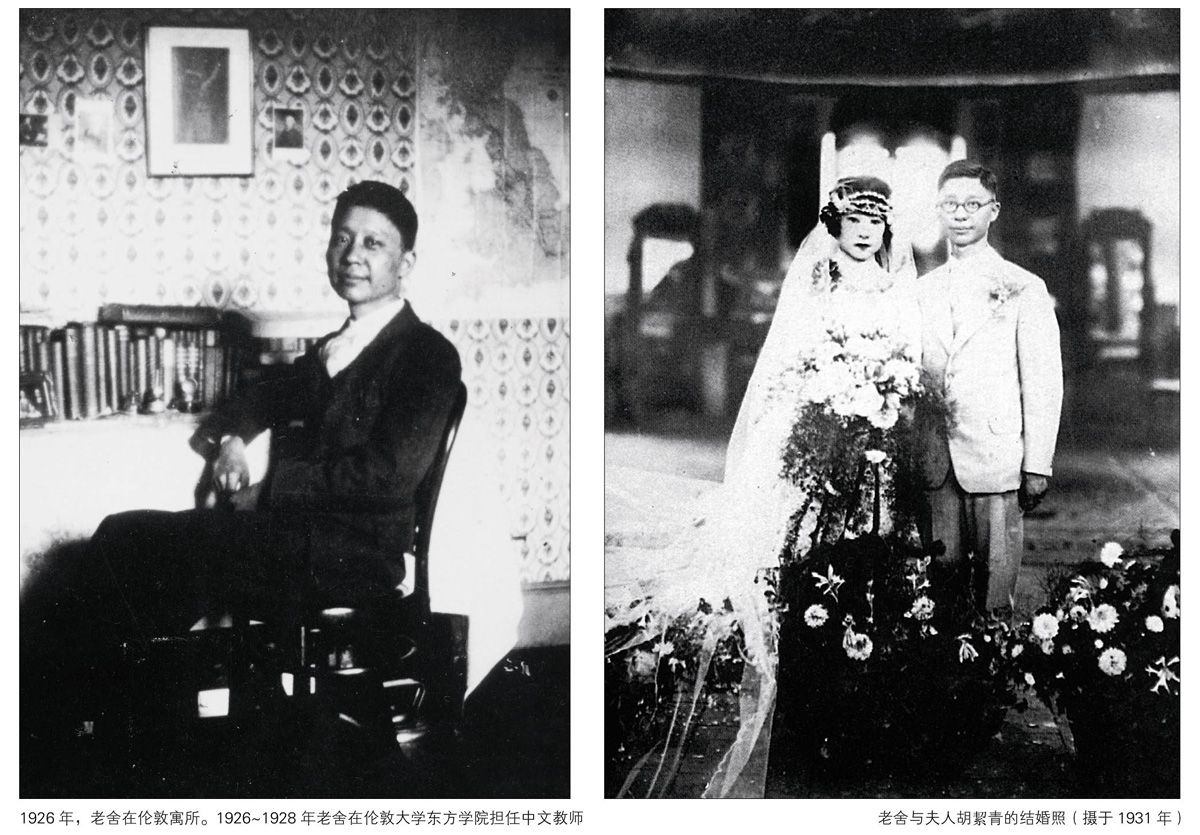

現存有關老捨的材料大多指出這一點:即他在辭去勸學員到出國之前這兩三年中積極參與各種教會團體和事工,但這種信仰熱忱到老捨赴英任教時就逐漸沉寂下來。據老捨妻子胡絮青回憶,老捨自英國回國後,曾在信中向她坦白自己是基督徒;但在1931年婚後並沒有見他禱告或參與信仰團體或去教堂敬拜。

不論如何,老捨轉向文學始自易文思的推薦和倫敦會的提攜。1924年7月16日,英國倫敦大學東方學院召開董事會,正式任命老捨為“標準中國官話和中國古典文學講師”,任期五年,年薪從一開始的250鎊漲到後來的300鎊。九月,老捨抵達倫敦(易文思前來接站),開始自己作為“英漂”教中文的歲月:手書漢字教材、灌制讀音唱片、偶爾舉辦文學講座(“唐代愛情小說”)。顯然,每週最多20小時的授課並未耗盡老捨的精力。他自述道:“到了英國,我就拚命的念小說,拿它作學習英文的課本。念了一些,我的手癢癢了。離開家鄉自然時常想家,也自然想起過去幾年的生活經驗,為什麼不寫寫呢?……反正晚上有工夫,就寫吧。”正是這一時期的大量閱讀、試筆和回憶反思孕育了老捨最早出版的長篇小說:《老張的哲學》《趙子曰》和《二馬》。

而老捨的這幾部早期小說也側面反映出他對基督信仰愈漸複雜的思考。在他的首部長篇小說《老張的哲學》中,幾位華人基督徒的眾生相似乎在暗示著一種彷徨。魯迅曾哀歎辛亥光復之後的紹興,街上雖滿眼是白旗,但“內骨子是依舊的”。老捨是否在離開起初的熱忱之後,對自己所理解的基督教——即超越國族、建立地上天國——開始產生疑惑了呢?小說中的主要人物老張,市儈氣十足,但旁白對其的揶揄卻帶著對“洋牧師”的諷刺;龍樹古因事業受挫而加入救世軍,雖為慈善事業奔走,但其權術城府並未讓位於仁慈之心;趙四隱隱為一滿族落魄貴族,通過加入救世軍來重拾自己做好漢的尊嚴。老捨是否在通過這些明顯誇張的諷刺幽默,反思自己乃至國人入教會的功利主義動機呢?

《二馬》作為老捨英國時期的最後一部長篇小說,其戲謔嘲弄之情異常辛辣。這次小說背景轉向倫敦,其中國房客與英國房東的設定讓人不難聯想到老捨自己的經歷。而且據老捨年譜記載,老捨曾“因時常遭到女傭人奚落”不得不搬家。這或許預示著小說的開篇和主旨:伊牧師為老馬和兒子馬威上寡婦溫都太太家求租,和由此引發的思考:基督教能否幫助如此不同的兩國人跨越文化與國族的差異?

小說中主要人物的臉譜延續了之前的喜劇諷刺。書中說“伊牧師是個在中國傳過二十多年教的老教師……除了中國話說不好,簡直可以算一本帶著腿的‘中國百科全書’”,而後筆峰一轉:“他真愛中國人:半夜睡不著的時候,總是禱告上帝快快的叫中國變成英國的屬國;他含著熱淚告訴上帝:中國人要不叫英國人管起來,這群黃臉黑頭髮的東西,怎麼也升不了天堂!”

溫都太太也只是“看上帝的面上”不好拒絕同為基督徒的老馬,“心裡一個勁兒顛算:到底是多租幾個錢好呢,還是一定不伺候殺人放火吃老鼠的中國人好呢?”最後終於在“他們不抽鴉片”和“不准他們用我的澡盆”的條件下勉強答應租房。

老馬年輕的時候在差會學校讀書,單詞語法背得飛熟,但考試永遠至多得三十五分,卻總要拿著字典硬拉考一百分的同學到角落比賽背單詞,好一雪羞恥。後來“居然領了洗……左右是沒事作,閒著上教會去逛逛,又透著虔誠,又不用花錢。領洗之後,一共有一個多禮拜沒有打牌,喝酒 ……”

小馬則一心想跟女生親近:“在他上英國來的前一年,學界鬧風潮……沒有多少人知道為什麼這樣鬧,可是一個不剩,全鬧起活兒來;連教會的學堂也把《聖經》扔了一地,加入戰團……於是他在風潮裡頗得著些機會和她們(女代表)說幾句話,有一回還跟她們拉手……這回風潮恰巧是個短期的,於是馬威和女人們交際的命運象舞台上的小武丑兒,剛翻了一個跟頭,就從台簾底下爬進後台去了。”老捨這算是連帶把學潮(很可能是非基運動)也嘲弄了。

笑歸笑,但這幽默之下是悲劇性的、強國對待弱國的民族偏見,而這離老捨所擁抱的基督教所描繪的大同世界、地上天國相差甚遠。老捨似乎看到,英國人自稱基督徒,但卻無法割捨本民族的沙文主義;中國人雖可領洗入教,卻也難以去除身上的市儈氣與功利主義。或許真正超越國族文化的並不是基督教?小說中唯一的正面人物,伊牧師的女兒凱薩琳,可謂一戰後“迷惘一代”的年輕人,其否定與懷疑的正是包括基督教在內的英國老派作風。她也因此得以放下偏見、待人以誠。於是小說給了她聖母的光環:“馬威把窗子開開,一縷陽光正射在她的頭髮上,那圈金光,把她襯得有點像圖畫上的聖母”。老捨起初所追求的雙十字架,在大同夢動搖之後,帶他回到了他所熟悉的道德論述——追求“宗教”不如追求“品格”。

內聖外王的範式一經打破,焦慮情緒總是免不了的。但不管怎樣,生活還是需要著落。而倫敦會作為齊魯大學(同是教會大學)的董事成員,其影響力或許也解釋了老捨為什麼在1930年回國後要捨近求遠,赴齊大任教。更何況,與老捨在倫敦共事的布魯斯教授不僅曾是倫敦會的宣教士,還是齊大1917年建校時的首任校長;曾聘用老捨的張伯苓,也曾在1925年被齊大聘為董事長。相比之下,北京雖大學雲集,但僅靠師範學歷,雖有留洋經驗,也頗難立足。而專門來電請老捨赴任的,正是臨危受命為齊大拉人的林濟青,其外祖父林青山在1862年受洗後為登州教堂第一任長老。林濟青本人則留學美國,歸國後任濟南基督教青年會幹事長。老捨正是於齊大任教的四年間在小說的審美上有所突破,而其中的宗教意象亦將成為他今後十數年的重要主題。

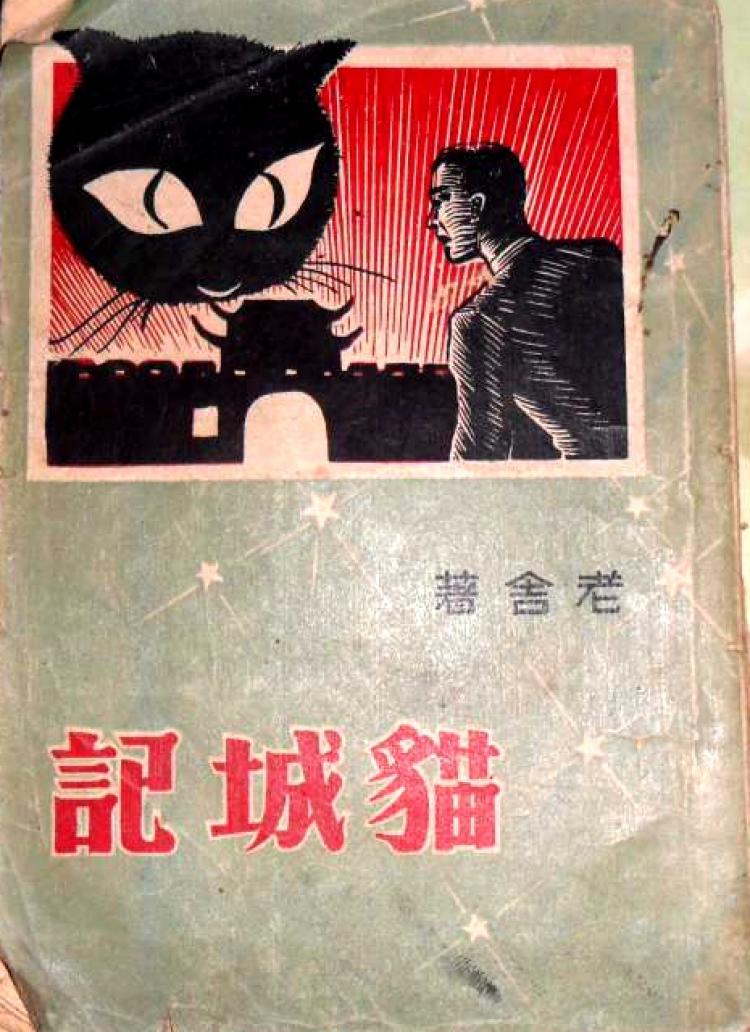

貓城記——充滿悲劇的末世圖景

如果二十世紀頭二十年的現代化浪潮帶來了新詩和短篇小說,1930年代的紛亂時局似乎正在等待更加長篇且灰暗的反省。在英國熱切關注北伐的老捨,回國並未發現一個統一的中國。在《大明湖》毀於日軍1932年進攻上海的炮火後,《貓城記》成了身處濟南齊大的老捨對國事糜爛的回應,其中充斥著對自己、國人和侵略者的苦澀諷刺。老捨自嘲道:“一個完全沒有思想的人,能在糞堆上找到糧食;一個真有思想的人根本不將就這堆糞。只有半瓶子醋的人想維持這堆糞而去勸告蒼蠅:‘這兒不衛生!’……我居然去勸告蒼蠅了!”老捨似乎要在這部作品中盡攬國內時下所有的危機:東三省淪陷、傀儡滿洲國建立、日軍對中國平民的暴行、國民黨的孱弱與短視、ZG無休止的內鬥,以及數以萬計的國人因逃避當下而鴉片成癮。

老捨在小說中使用了烏托邦諷刺文學的慣用手法,描述一個人在火星墜機,進而發現貓國的故事。而這些貓人則令“我”震驚:他們殘酷、膽小、懶惰、虛偽、骯髒,最愛聚斂“國魂”好整日吸食“迷葉”,自我麻醉。貓人有兩萬多年的文明,而一首“讀史有感”的貓詩是這樣的:“寶貝葉寶貝花寶貝山寶貝貓寶貝肚子”——“ 寶貝肚子”據說是貓詩的一大創新。如《格列佛遊記》中有大頭黨和小頭黨,貓人的政黨稱作“哄”,比如起哄趕跑皇上的,就叫做“民政哄”。而等到“大家夫斯基哄”上台,則將貓人殺得只剩工人與農民。最後,“大家夫司基哄的首領又作了皇上……皇上還是‘萬哄之主’”。小說由此評論道:“人家革命是為施行一種新主張,新計劃;我們革命只是為哄,因為根本沒有知識;因為沒有知識,所以必須由對事改為對人;因為是對人,所以大家都忘了作革命事業應有的高尚人格,而只是大家彼此攻擊和施用最卑劣的手段。”

而貓國革命的代價,就是在面對“矮人兵”入侵時無從齊心抵抗,只能成批的被圈起屠殺。哪怕是在未被矮兵佔據的最後一座小山上,十幾個避難的貓人依舊自相殘殺,不到三天就死了一半。而最後的兩個貓人直到被矮兵關到籠子裡也沒有停止內鬥,“這樣,貓人們自己完成了他們的滅絕”。好在“我” 後來遇到了一架法國飛機,“才能生還我的偉大的光明的自由的中國”。

《貓城記》作為小說而言,或許會有藝術和敘述上的粗糙,但它是老捨小說由喜轉悲的重要分水嶺。其實老捨早期的三部喜劇小說,如上文所言,已經有愈發沉重的趨勢。或許回國後的老捨發現他所面對的已經是一個幽默不起來的世界——“我”游貓城就有如但丁游地獄。而貓國正是一幅末日圖景: “迷葉”無法為食卻被定為“國食”,空有學校但無教育(學生一入學就畢業),圖書館沒有書,外務部只有寫滿抗議的石板,良知與尊嚴隨著自我毀滅而消失殆盡…… 貓人在走向死亡卻不自知。

小說中“我”只能眼睜睜看著貓人滅絕的末世感,對中國的藝術感知來說其實相對陌生。魯迅曾慨歎民間傳統無法容忍缺陷:私定終身需是才子佳人,因愛殉情也得成仙,岳飛死了是前世注定,關羽死了則要封神上供,總逃不過一個“大團圓”。“凡有缺陷,一經作者粉飾,後半便大抵改觀”,讀者因此“以為世間委實儘夠光明,誰有不幸,便是自作,自受”。《貓城記》跳出了這個藩籬,同時也沒有模仿《紅樓夢》那蒼涼高遠、釋懷似的悲傷。

這種不一樣的末世感或許就來自於老捨對基督教的理解。小說中曾出現這樣的意象:“一個文明的滅絕是比一個人的死亡更不自覺的;好似是創造之程已把那毀滅的手指按在文明的頭上,好的——就是將死的國中總也有幾個好人罷——壞的,全要同歸於盡”,“貓國是熱鬧的,在這熱鬧景象中我看見那毀滅的手指,似乎將要剝盡人們的皮肉,使這貓城成個白骨的堆積場。”毀滅的手指源自聖經但以理書第五章,這手指所寫下的文字就是神對巴比倫王國的審判,是滅亡之兆,毫無釋懷豁達的餘地。

而老捨在小說中並未將盼望放在神的啟示上。先知以西結曾在異象中看到鋪滿平原的乾枯骸骨(意指滅亡的以色列國)。是神應許要讓骸骨重新生筋長肉,包上皮,重有活人的氣息。老捨在小說中所塑造的英雄大鷹,也不像耶路撒冷城破後的耶利米先知那樣在眼淚中宣告“耶和華的慈愛永不斷絕,他的憐憫永不止息”。大鷹在《貓城記》中成了一個犧牲的象徵:他先因反對貓人 “吃迷葉,玩妓女,多娶老婆”而遭同胞仇恨,最後為了相助朋友聚攏軍隊、抗擊外敵而慨然自盡。“我”由此歎道:“我不是英雄崇拜者,可是我不能不欽佩他;他是個被萬人唾罵的,這樣的人不是立在浮淺的崇拜心理上的英雄,而是個替一切貓人雪恥的犧牲者,他是個教主。”

或許在此刻,老捨的世界中已無所謂大同或滿族。他成功的再次印證了他的兩個十字架:道德人格與為國犧牲;又將兩者緊緊地連在一起,以“舒捨予”之名表明自己捨己的心志。由此,身具殉難精神的理想式人物接連出現在老捨的悲劇小說中。然而,當“國家至上”的信仰成為“捨予”的最高理想,當殉國與殉道——就如千百年來的士人傳統——再次被等同起來,1966年8月24日,老捨投湖的悲劇就成了萬千悲劇中不那麼特別的一個。

作者簡介:

孫耶西,基督徒。生在古都,長在帝都。受洗於北京守望教會,受教於美國加爾文大學。在獲得東亞研究和神學研究的碩士後,蒙召進入博士學習,主修教會歷史,尤重中國教會史。

感謝著者匯寄,“今日佳音”首發

版權歸作者及“今日佳音”所有,轉載請註明出處和來源