對於一些人而言,他們反感基督教是偏感性的,不願用理性、用分析式的哲學作為探討的基礎。但往往,這是許多人對此的偏見。

美國當代著名基督教哲學家普蘭丁格,正是用分析、用邏輯,用證明科學論點一樣的方法,來為基督教信仰辯護。

普蘭丁格認為,“好的哲學能夠為信仰辯護,信仰也需要哲學更深地去理解。”兩者之間的關聯,應該成為基督徒與非基督徒之間共同對話的基礎。

正如普蘭丁格所言,“至偉大者真實存在且必然存在於一切世界中。”而這一切世界,包括了基督徒與非基督徒,包括了全人類。

至偉大者必然存在

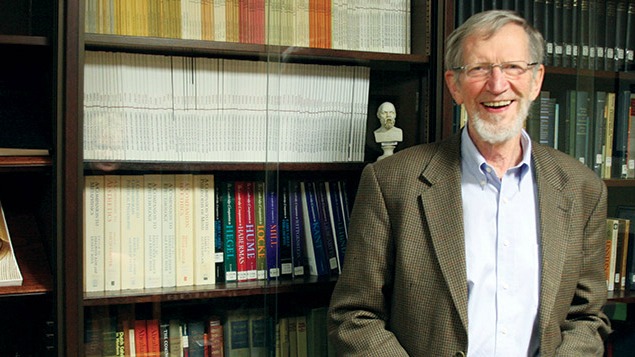

01 學術界的一盞明燈

“在二十世紀中期,哲學已經進入一個死胡同。哲學家們大多已經放棄探討一些‘大問題’,如存在的意義、人生命之目的、善與惡,等等。取而代之的是一些更瑣碎的、技術性的討論。

四十年代和五十年代的整個哲學界籠罩在所謂‘邏輯實證主義’的主流討論中,基本上就是把哲學縮小範圍,讓它成為科學的一個分支。如果你不能用證明科學論點一樣的方法,來證明一個哲學論點,學者們就會認為那就是沒有意義的。

這種氛圍純粹是一種無神論的情愫。在關於上帝的證明上,哲學家們都已心灰意冷,覺得不能再提供任何推動之力。實際上,這一代哲學家們普遍認為,哲學關於上帝並無任何可言之物。而此時,有一個人的出現翻轉了整個局面,他就是埃爾文·普蘭丁格(Alvin Plantinga)。”

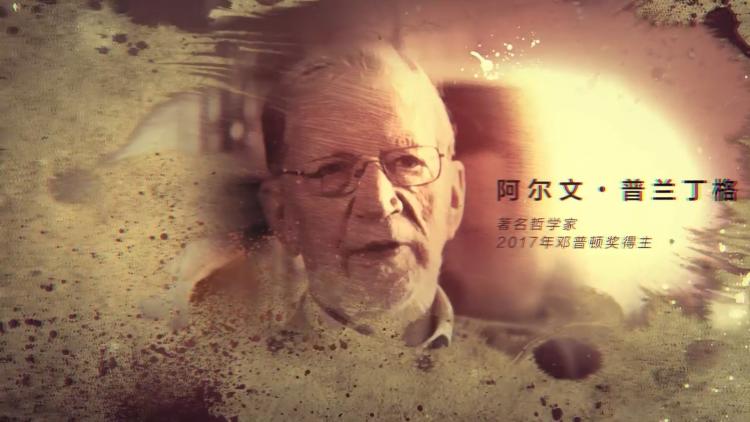

這一段敘述是“鄧普頓獎”(Templeton Prize)的介紹短片的開頭。這是一個與諾貝爾獎齊名的國際學術榮譽。有基督教信仰背景的鄧普頓基金會(John Templeton Foundation)覺得諾貝爾獎忽略了人類的靈性,因此在1973年設立此獎,甚至在獎金的金額上超過了諾貝爾獎。第一位獲得此殊榮的是特蕾莎修女,在六年之後,她才獲得了諾貝爾和平獎。

哲學家普蘭丁格的治學生涯,一度成為二十世紀美國基督教學術界的佳話。他原本在哈佛大學讀哲學本科,暑假回到父親教學的加爾文大學時,旁聽到一位哲學系教授傑利馬(William Harry Jellema)的講座,毅然決定從最高學府哈佛大學轉學回到密西根州一個小城市的加爾文大學。

最終他從耶魯大學獲得哲學博士學位,後在耶魯、維恩州立大學、聖母大學和加爾文大學任教。他在1981-82年被選為美國哲學學會的主席。

普蘭丁格也是上帝在一個日漸世俗化的學術界設立的一盞明燈,不僅讓人們對基督教學術的態度由鄙夷轉為尊敬,而且影響很多“大腦袋”的思想家們歸信基督。

我們熟悉的一位哲學教授說,在80年代初美國的哲學界,約三分之一持無神論立場的哲學教授們因受普蘭丁格的影響而歸信基督。即使是著名的哲學家托馬斯.內格爾也承認是普蘭丁格讓他放棄無神論立場,而認識到有神論立場在理性上也同樣具有合理性。

加爾文大學的哲學系因普蘭丁格和其他同事如沃特斯多夫( Nicholas Wolterstorff,後來任耶魯大學的講席教授 )的努力備受全美國學術界的尊敬,單單一個哲學系就就曾有四位哲學家當選為美國哲學學會主席的人。

02 勇氣和學術共同體

鄧普頓獎的短片中用“勇敢和大膽”來描述埃爾文·普蘭丁格在當時哲學界的建樹。這位老先生後來對大家說,用“勇敢”一詞是誇大了些,他只是說出自己確信的事。

他詼諧地用淺顯的比喻總結了自己一生的貢獻:“我一直在傳遞的是,好比我現在站在這裡,左腿有一種難以抑制的刺痛感,這種經歷不是可顯出來證明的,也不需要旁人質疑,它就是一種基本信念。”

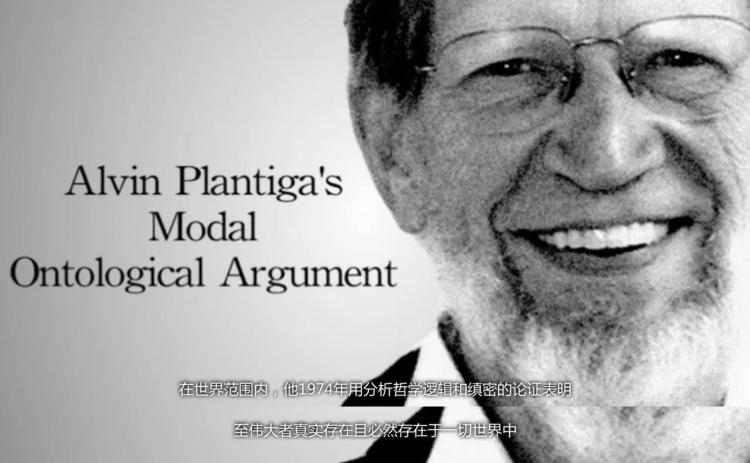

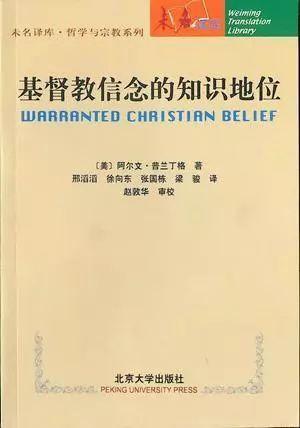

普蘭丁格提出,一些人把上帝存在作為一種基本信念,並不需要論證。在《上帝和其他頭腦》(1967)一書中,他指出這就是“具有依據(warrant)”的本質。他也用邏輯分析來論證,惡的存在,和一位全能、全知、全善的上帝存在,二者之間並不存在任何邏輯不一致。

可以毫不誇張地說,普蘭丁格是現代人在這個問題上可以走到的頂峰,削弱了長久以來主導學術思潮的證據主義。他的這一護教方法在討論“惡”和神義論的當代哲學家中獲得廣泛接受。普蘭丁格在《上帝、自由和惡》(1974)中補充了此前對惡的討論,將自己的貢獻命名為“改革宗認識論”。

根據奧古斯丁的歸正傳統,人對上帝的信念可以是理性的、可正名的,不需要上帝存在的證據亦可。正因一種宗教外在主義的認識論,這一信念更應該被作為一種基本信念,不需要證據。在此基礎上,普蘭丁格教授將自己的模型稱之為A-C模型,也就是阿奎納-加爾文模型(Aquinas-Calvin model)。這個明顯帶有基督教色彩的模型卻成為美國哲學界一度討論的術語。

普蘭丁格坦誠自己思想的形成時期是在不太為人們所知的維恩州立大學,當時他之所以選擇去那裡任教,是因為知道有幾位與自己信仰和學術心志契合的年輕教授。他們時常一起討論,一起寫作,一起教導學生。

普蘭丁格的性格像一塊磁石,在哪裡都會吸引一些教授和學生,形成一個開放並深度討論的學術共同體。他在加爾文大學任教時的幾個學生,後來都成為哲學神學、舊約、系統神學甚至宣教學等方向的教授,到現在他們中的很多人都已經退休了。從這個角度來說,普蘭丁格的敬虔和思想影響力穿透了至少三代基督教學術界領袖。

他的兄弟、神學家尼爾.普蘭丁格作見證說,其實說埃爾文有勇氣一點不假,可以從一點上看出來。雖然他在基督教學術界備受尊敬,但每當被邀請去一些世俗大學作講座時,就像是“進了獅子坑”。一些無神論立場的名牌教授開始攻擊他的學說,他總是溫和耐心地進行分析,往往讓對方敗下陣來。

所以,在很多時候,在埃爾文造訪的這些名校之後,一些名教授指導的博士生們會“倒戈”,支持普蘭丁格的立場。據說,曾有一位著名的反基督教學者在批判很多學者的宗教立場之後,被問到他怎麼看待埃爾文普蘭丁格,這人的態度立場轉變,說他很尊敬普蘭丁格的基督教信仰立場,因為那是一個極具智慧的頭腦。

密西根大學哲學系還曾有一位大半輩子都以無神論自稱的哲學教授,因與埃爾文的長年友誼和學術討論,也在年老時歸信基督。北京大學在九十年代也曾建立過一個以普蘭丁格命名的圖書館,用於哲學學術研究,在中國也有一些哲學博士生開始研究他的哲學思想。

03 一家子的“學術基因”從何來?

在普蘭丁格的故鄉大溪城,如果談到這個名字,人們會問“你說的是哪一個普蘭丁格?”原來普蘭丁格家族還有另外兩位同樣備受尊敬的學者,就是神學家尼爾·普蘭丁格(Neal Plantinga)和音樂學家裡恩·普蘭丁格(Leon Plantinga),他們是哲學家普蘭丁格的兩個弟弟。

尼爾曾任加爾文神學院院長,他在26歲寫成的一本關於海德堡要理問答的釋義,到今天仍是此神學院一門《改革宗信仰告白》課的課本之一。裡恩一直在耶魯大學教授音樂學。

實際上,普蘭丁格家族的“學術基因”也從哲學家普蘭丁格的女兒安·普蘭丁格(Ann Plantinga)身上顯出來,她是一位宣教學者,曾長年在印尼服事,現在回到加爾文神學院任教,也是非洲小語種聖經翻譯的咨詢人。

普蘭丁格的兒子哈利(Harry Plantinga)在加爾文大學的計算機系任教,是一個著名基督教文庫(Christian Classics Ethereal Library,相信很多人都用過)的創辦人。此文庫的創辦也有一段感人的故事:哈利因自己有一個重病的孩子,曾在心情沉重時,在舊書店偶爾拾起一本很古舊的屬靈書籍,讀了以後備受安慰。這讓他萌生了一個念頭,就是把很多已經不印的舊書電子化,讓更多人可以閱讀收益,於是就有了CCEL這個文庫的事工。

是什麼造就了這樣一個有思想的敬虔家庭?在普蘭丁格領取鄧普頓獎之後,尼爾和安對哲學家普蘭丁格進行了一次訪談,讓這個被人們傳為佳話的學術家族成為眾人面前的一個美好見證。

普蘭丁格回憶自己的父親時說,父親是第一代荷蘭移民,最初遷徙到愛荷華州,後為子女受到更好的基督教教育,決定搬來密西根州的荷蘭市(Holland)。父親最初以務農養家,在田間勞作時總要帶著書,有時一看就是幾個小時,連莊稼收成也常常耽誤了。

後來父親不但找到教職養家,還從杜克大學獲得博士學位,開始在一些大學中教授心理學和哲學。尼爾和埃爾文都回憶說,從他們六歲開始,父親就有意用各種方式在家中做一些遊戲(例如在給孩子洗澡的時候玩反義詞同義詞的速記遊戲),引發他們對語言和思考的興趣。男孩子們十三歲開始,父親就與他們一起讀柏拉圖,家中開始有趣的研討。在埃爾文讀高二時,父親鼓勵他直接申請大學。

04 敬虔的頭腦

女兒安回憶自己的童年時說,每個主日父親都帶他們參加兩次崇拜,極少打斷,成為家中一個傳統,即使是出門在外,他們主日都要找到教會,參加兩場聚會。在她印象中,父親雖然是名聲顯赫的分析哲學家(一般都有專門找別人邏輯漏洞的職業病),但極少在孩子們面前剖析或批判主日講道的問題。

唯一一次她記得父親說了句“今天的道好像說不太通啊!”埃爾文說,在這一點上,是他吸取自己父親的教訓,因為他小時候常聽到自己父親在主日批判講台信息,儘管很多時候是對的,但對自己和子女的靈性都不造就。所以他當父親之後就決定克制自己。

這個哲學頭腦的父親,身體力行地實踐自己的理念,與世俗物質主義思潮相悖。女兒安回憶說,父親任教都是騎自行車往返,有一次需要接送她和其他幾個女同學去參加學校特別活動,才在一個舊車行租車,每週只租一天,所以每週開來接她的車都不一樣,儘管都是一樣地破舊。

當大女兒開始吸引一些男孩子上門約會時,普蘭丁格總會在門口等待,然後把男孩子叫到一旁詢問:“年輕人,你想約我女兒出去嗎?讓我問問你,你生命中或生或死唯一的安慰是什麼?(What is your only comfort in life or in death?)”也許熟悉教會傳統教理問答的人會會心一笑,因為這就是最著名的宗教改革時期所寫的《海德堡要理問答》經典第一問。

普蘭丁格曾在他最為重要的哲學三部曲( The Warranted Christian Belief,牛津大學出版,中文出版翻譯為《基督教信仰的知識地位》)中也討論了《海德堡教理問答》。

究竟哪一個時期的信仰生活塑造了普蘭丁格的靈性?他在最近的訪談中才回憶到一個此前並不多提的夜晚。

那是他在哈佛大學讀二年級,有一天晚上從圖書館步行回住處,突然在漆黑的夜裡,天上顯出極光明的榮耀,在他面前。“好似天開了,而且我覺得無比快樂。”他說,“從那以後,我心裡再也沒有懷疑過上帝的存在和基督的福音。”

在鄧普頓獎的短片中,埃爾文普蘭丁格坦承,“雖然這個獎的名稱是‘宗教進步獎’(progress in religion),而我覺得自己沒有什麼進步,我從小就是基督教改革宗教會(Christian Reformed Church)的成員,現在仍是,其實一直在原地踏步(笑)。但基督教信仰對我來說很重要。”

-The End-

▼

此為視頻海報,

歡迎保存圖片,轉發分享。

版權聲明

感謝著者匯寄,“今日佳音”首發

本文觀點僅代表作者立場,不代表本平台

版權歸原著者及“今日佳音”微信公眾號所有

轉載須註明來源與出處

圖片來源網絡*侵刪