《幸福綠皮書》(Green Book)是由真人真事改編的電影,其中的綠皮書指的是1960年代在歧視仍然嚴重的美國,有專為黑人出版的小冊子,上面記載全美各地對黑人友善的場所,包含餐廳、飯店、加油站等。而兩位一黑一白的男主角,從紐約一路開往南方阿拉巴馬州,雖說外在環境從備受禮遇到充滿歧視,但個性天壤之別的兩人卻逐漸取得平衡。

聖經箴言十七章17節說:“朋友乃時常親愛,弟兄為患難而生。”原文“時常”的意思,其實是“恆存的”,對我來說,這是一句互為因果的句子,朋友與弟兄的雙重身份所賦予的“親愛”,是為了應對“患難”的;同時,“患難”也不斷地考驗著人與人之間“親愛”的關係。我認為,時間確實可以消磨人與人之間的情誼,可是,切實地相愛,卻能夠磨(拋)光時間。

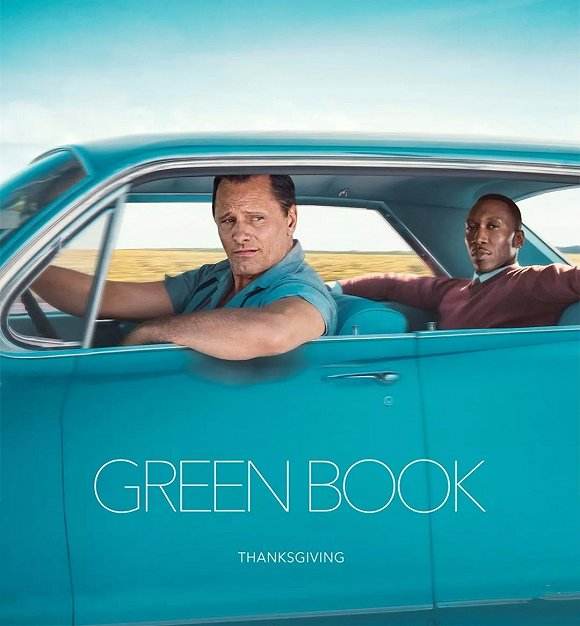

《幸福綠皮書》本屆奧斯卡大熱門

在今年年初所舉辦的第76屆金球獎,《幸福綠皮書》一舉拿下了最佳音樂喜劇影片、最佳男配角、最佳劇本獎三項大獎,並且入圍了本屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳男主角、最佳男配角、最佳原創劇本、最佳剪輯等五項大獎。

這部由擅長拍攝喜劇的美國導演彼得‧法拉利(Peter Farrelly)所執導的電影,故事敘述美國六十年代,一位牙買加裔的美國鋼琴家唐‧謝利(馬赫夏啦‧阿里飾),憑著高學識與文憑,以及天賦異稟的鋼琴演奏能力,於美國的政商上流社會取得高知名度,然而,他卻企圖前往種族/膚色歧視特別嚴重的“深南部”地區進行八周的巡迴演出。臨行前,他透過紐約當地的朋友介紹,聘雇了一位義大利裔的保鑣兼私人助理、司機東尼‧利普(維果‧莫天森)。

二人無論在膚色、社會階級以及教育程度與成長背景方面皆大相逕庭,而東尼‧利普在出發前,也收到了一本“綠皮書”(Green Book),上面記載了“願意及友善接待黑人”且註明可以保有色人種能夠“平安無事”的旅館與商家。而二人在這趟巡迴之旅當中,有許多的成見衝突,但卻從兩個陌生人,逐漸地相互理解,最後彼此扶持,成為休戚與共的好友。

電影靈感取自真人真事,但整體的拍攝還是偏向風格化的敘事,許多情節與橋段基本上是放大後的呈現,為的是強調在當時的整體社會氛圍以及諸多不平等的現象。本片觸及諸多時下的社會議題,包括種族歧視、性別議題等等,但我卻認為,議題的辯證與討論不是本片的重點,導演的敘事重點還是放在人與人之間的相處,如何放下自我的成見與防衛,打開心胸去接納一個與自己截然不同的人,從中找到彼此的共通點,進而相互欣賞、扶持,成為患難之交,這點,是我覺得本片最值得一看之處。

謝利的「智慧」解消了東尼的「暴力」

電影中,謝利是一個擁有三個博士學位的鋼琴演奏家,也就是說,他不僅是一個音樂天才,他的高等教育,讓他成為了一個重視談吐、舉措,且凡事深思熟慮的人。我很喜歡電影中有兩句話,一個是謝利對東尼說的,就是“眼睛看路開車”,一個是東尼在寫給太太的信中敘述的謝利,他說謝利“總是若有所思”。這兩句話,恰好成為兩個人性格的對比。在這場為期八周的巡迴之旅當中,東尼不只一次與人發生衝突,他雖然總是「先禮後兵”,又是職責所在的救謝利脫離險境,但好像“拳頭”與“槍”就是他最堅實與信任的武器一樣。

可是,就在又一次路邊遭受警察羞辱的過程中,東尼又忍不住給了警察一拳,害得他與謝利都得被關進警察局的看守監獄,眼看演出在即,謝利便用他的方式,聲明自己的權利,並且打了通電話,一轉眼的時間,他們便無罪釋放。然而,謝利卻在車上對東尼曉以大義,他認為暴力從來不能解決問題,反而會讓自己失去理據,之後,往往就必須用謊言,用賄賂的方式來為自己的暴力打圓場。

這原本是東尼再熟悉不過的“生存法則”,他是在紐約的夜店打滾的保安,他認為最能夠保護人的方式,就是“力量”,而不是“理性”,同時,他也認為像謝利這樣身處上流社會的人都是戴著面具的偽君子。但是在與謝利的相處過程中,謝利教他如何寫情深意切的家書,教他如何用詞遣字才會不失身份,這些,都讓東尼開始明白,眼前的謝利並不虛偽,而是為他打開一扇他不曾打開過的窗。

東尼的「直率」擁抱了謝利的「孤獨」

電影並沒有把謝利塑造成一個“完美先生”,相反地,謝利的處境與他的心境讓他日日處於孤獨的煎熬之中。他是一個擠身美國上流社會的鋼琴家,然而,他卻要面對人人請他“演奏”,可是卻是要用“聽音樂會”來顯得自己很有文化,簡而言之,就是透過形式,其中包括“接納一個黑人在自己面前演奏”來為自己的“身份”加分。他受到“尊重”的時間,只有手指放在琴鍵上的幾首歌的時間,其餘時候,他必須屈身被安排在儲藏室改裝的休息間、無法與其他賓客一同用餐,甚至,不准他與其他賓客一同使用廁所。另一方面,謝利的穿著與談吐,又與他相同族裔或膚色的人所處的社會階級相差甚遠,於是,他亦難以融入。更深層的,還有他個人的性別認同問題。

這一切,都讓謝利成為了一個“外人”,他無處不是“外人”,是一座難以被靠近同時也難以離開的“孤島”。但是,東尼的出現,他的直率卻像一艘不考慮方向的船,就這樣進入了謝利的生命之中。他讓從不手持食物的謝利,在車上大啖炸雞,他鼓勵謝利與久久不聯繫的兄弟恢復關係,他邀請謝利來到家中過聖誕節。東尼的熱情與多話,將原本把一切壓抑與悶在心裡的謝利“撞”了一個出口,以致可以與人分享心中的酸甜苦辣,喜怒哀樂。東尼不只是“保護”了謝利,而是讓謝利放下了心防。

分立但不對立

耶穌其實早在兩千年前做了“朋友”最好的示範,他說:“人為朋友捨命,人的愛心沒有比這個大的。你們若遵行我所吩咐的,就是我的朋友了。以後我不再稱你們為僕人,因僕人不知道主人所作的事。我乃稱你們為朋友;因我從父所聽見的,已經都告訴你們了。”人與人之間,本來就會有許多的“不同”,可是,正因為這個“不同”,才是我們展現“愛心”最重要之處。

歧視之所以可怕,是因為其力量是建構在恐懼不同之上,然而,耶穌卻說“友誼”與“愛心”正如我開頭所說的是“患難”與“親愛”之間的關係,今時今日,我覺得人所遭遇的“患難”或許除了天災與人禍之外,最大的就是彼此的攻訐與對立,但是,身為基督徒,如果我們能夠像是電影中謝利與東尼之間的關係,在極端的不一樣中,看見彼此生命中精采、美好且能夠相互欣賞。我想如此我們便能“親愛”更多,而無懼“患難”了。

文章來源:基督教論壇報 https://www.ct.org.tw/1337255#ixzz5fVBpH9ir