作者:孫基立

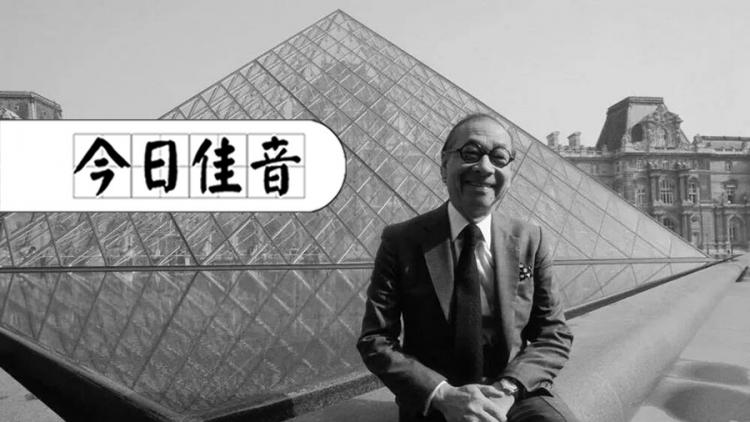

2019年五月十六日,著名的華裔建築家貝聿銘逝世了,他一生有無數傑作,我其中最熟悉的就是盧浮宮的玻璃金字塔。我在巴黎讀書的時候,常看到它在巴黎深藍的夜空映襯下,被盧浮宮周圍的燈光照得晶瑩剔透,閃著神秘的光。

但是他的這件作品在剛問世的時候,遭到了和埃菲爾鐵塔一樣的命運:對自己的文化有強烈自豪感的巴黎人,剛開始很不喜歡這個似乎與傳統的古典法國建築極不和諧的玻璃金字塔。

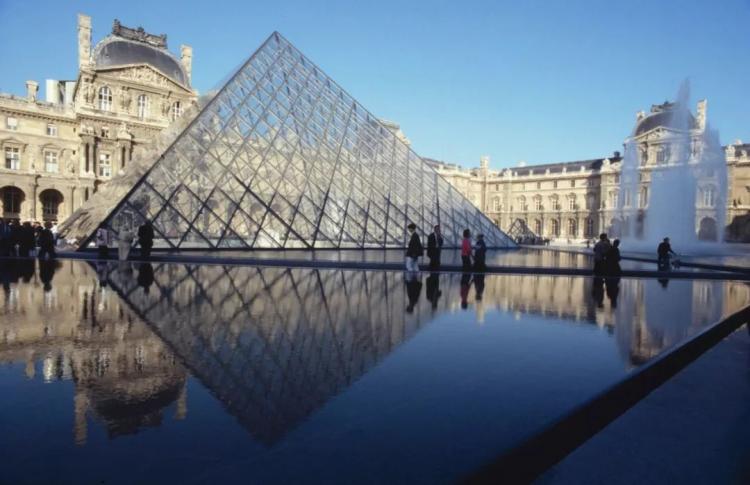

它就在盧浮宮的入口處,背後是古色古香的法國皇宮,它的形狀很抽像簡單,沒有傳統法國建築華麗的精雕細琢。似乎很突兀地出現在這片皇宮的建築群中。但是隨著時間的推移,它卻成為了巴黎最受歡迎的地標。

法國盧浮宮金字塔

01

貝聿銘對自己作品的詮釋是這樣的:“尊重傳統的同時,我們也要看到改變的必要,毋庸置疑,盧浮宮也需要改變,但是如何改變,如何讓歷史活下去的同時為未來指明道路?我也不知道,但是我在努力實現。”

縱觀他所有的作品, 都有這樣一脈相承的思想:尊重傳統, 但不是傳統的奴隸。

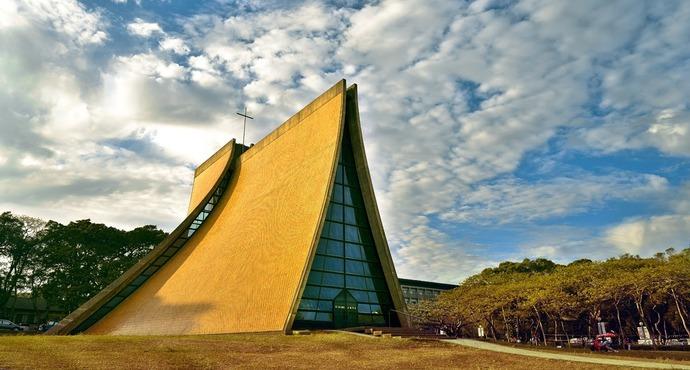

他和台灣建築師陳其寬合作的另一個作品,是台灣東海大學的路思義教堂, 也完全不同於傳統教堂, 這是為紀念美國傳教士路思義(Henry Winters Luce 1868.9.24-1941)而建造的。

路思義教堂

這位獻身中國的傳教士曾和司徒雷登(John Leighton Stuart 1876.6.24-1962.9.19)緊密合作, 發展教育,建立了著名的燕京大學。路思義教堂外形很像一個野外的帳篷,線條非常簡潔, 頂部的結構很像險峻峽谷中的“一線天”。

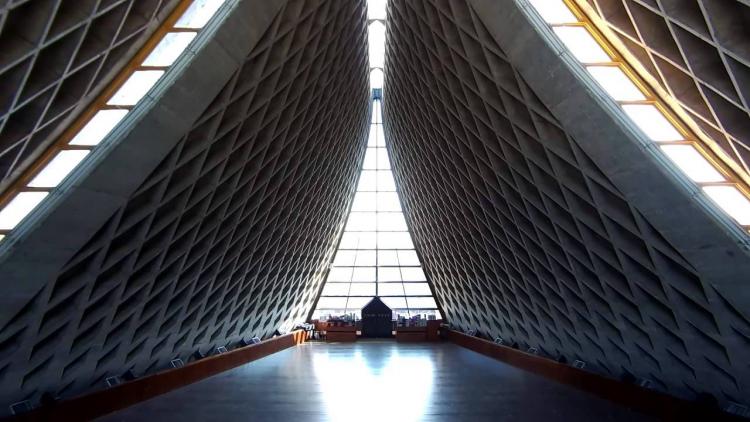

路思義教堂

回想當年,“耶魯三傑”的路思義,也來到一片信仰種子剛剛萌芽的陌生土地,重新嘗試初期使徒的經歷。

貝聿銘的設計,通過極簡的現代建築風格,重現了信仰初期的簡樸真誠,緊扣基督信仰的核心,這也是早期為信仰獻身的傳教士的靈魂。

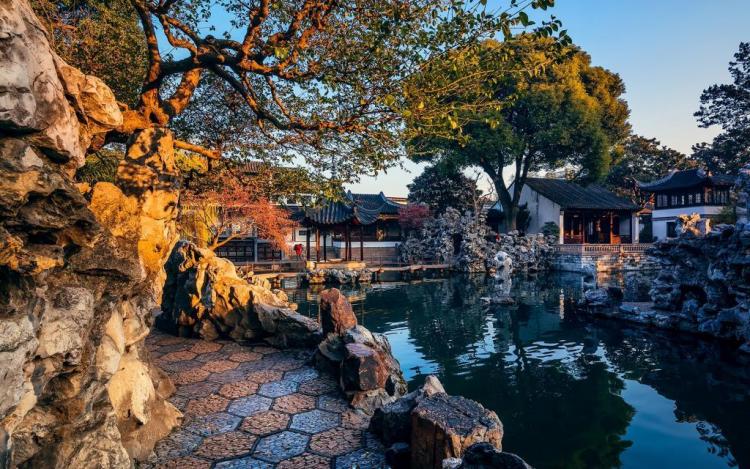

我們從貝聿銘的成長就可以理解他的建築理念。他的童年在蘇州。

獅子林就是蘇州的四大名園之一,園內的竹林,太湖石假山是中國傳統庭院設計的極品。可見他的童年曾浸潤於中國古代傳統文化的精華。

蘇州獅子林

後來他到美國求學,深受現代建築風格的影響,他一生的作品現代風格濃厚,線條簡單,引入了許多現代建築的美學,材質和表現方式。

似乎和傳統建築很不同,但是同時他又非常重視和周圍自然和人文景觀的和諧,這和中國文化中的“天人合一”的哲學有異曲同工之處。

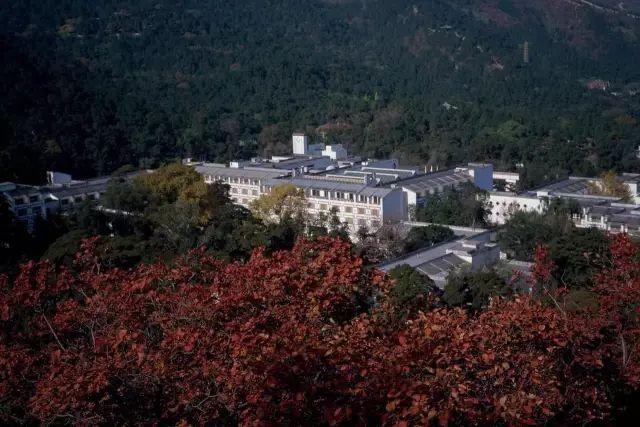

1982年 | 北京香山飯店

他在建築界的成功,得益於他巧妙地用現代的語言詮釋了傳統文化:既尊重傳統,又不被傳統禁錮束縛,而是創新性地將傳統中的精華用現代的觀念和方式表達出來,並且和西方的傳統和文明進行了富有創意的對話。

02

一座建築,一部名著

貝聿銘的建築構思,讓我想到基督的信仰不也是這樣嗎?它起源於猶太民族,後來進入了外邦人的希臘文化,然後又經歷了中世紀文藝復興,啟蒙運動,世俗化潮流,並且通過像路思義這樣的傳教士,傳到了中國。

在每一個時代,它都找到了新的語言和實踐,去傳承信仰的中心信息。教會歷史中對傳統的承繼,不是僵化地保留陳物,而是通過不斷的創新,去傳承鮮活的信仰生命。

耶穌本人也是如此,他雖然是猶太人,並遵從許多猶太傳統。但他傳揚的福音信息,卻顛覆了猶太傳統。他曾經毫不留情地批評當年猶太人的信仰和社會實踐中的律法主義,社會階層之間的彼此隔離,自義的驕傲,經典詮釋中的捨本逐末……

在基督徒的信仰生活中,也可能經歷這樣的掙扎和改變,我們可能開始有一個信仰的“刻板印象”,認為基督徒都是如此。

我們在每一個時代,在每一種境遇中都經歷了信仰的更新和成長。每個人都有他獨特的信仰經歷和表達它的方式,但是這不是說,我們的信仰核心改變了,只是我們實踐它的方式更新了。

貝聿銘在採訪中有一段話很精彩:我的作品讓人的感覺是似曾相識的親切感,這就是我追求的目標,我並不希望別人看到我的作品時說,這樣的作品我從來沒見過!

紐約賈維茨會展中心

我們的信仰也如此,我們雖然生活在和希臘羅馬時代完全不同的時空,可是我們依然和兩千年前的基督徒有心靈相通的親切感,我們對他們的探索和經歷依然有“似曾相識”的感覺。

美國國家美術館

03

結語

貝聿銘對於“創新”的理解是有創造性地繼承傳統,這也同樣適用於我對基督教的歷史的理解, 我簡直無法找到比這個描述更精確的詞句,來概述人類信仰的歷程。

2006年 | 蘇州博物館新館

看到他設計的蘇州博物館,竹林,小橋流水,荷花池,粉牆黛瓦,都是中國傳統庭院的基本元素。

但是他同時在建築中大量採用了傳統建築中很少,見的直線,並在恰到好處的點,選擇姿態柔美的植物做點綴,和建築上的剛性線條互相映襯,使傳統和現代巧妙結合。

這體現了他的設計理念:雖然他的作品和傳統的中國庭院設計一脈相承,依然體現了傳統庭院的寧靜和諧優雅,但是卻擯棄了傳統設計中繁複,而引入了現代建築中的簡潔明快,為參觀者留出想像的空間。

在信仰的歷史中,我們也擯棄了許多遠古的,不再適合當今時代的做法。

例如教會不像聖經中描述的一些古代教會那樣,實行完全沒有私有財產的資源共享;女人也不再像在使徒保羅時代那樣,被要求在敬拜時蒙頭(編者註:仍有少數教會有此要求)……

但是這些改變並不意味著基督信仰的核心信息有任何改變,我們依然像兩千多年前一樣,相信三位一體,相信人類和上帝之間的被救贖關係, 相信愛和寬恕的哲學……

— 完 —

版權聲明

來源:基督教今日報

本文觀點僅代表作者立場,不代表本平台。

圖片來源網絡*侵刪

今日佳音編輯整理 | 轉載需註明出處