作者: 方鎮明

16世紀宗教改革時期提出兩種作主門徒的模式和態度,第一種注重以行動跟隨主,把所信的在生活中實踐出來,即使付代價也在所不計;第二種強調積極尋找和認識福音真理,為的是要看到更遠和更清楚的目標。這對今天的教會和基督徒來說,仍有啟發意義。

一、“行在以馬忤斯路上”的門徒

16世紀宗教改革家認為,作主門徒不能停留在對福音真理的認識,還要“行在以馬忤斯路上”,亦即是在主的恩典和真理下,願意在生活中把所信的實踐出來。

即使遇到衝突、困難和危險也在所不計,因他們相信道成肉身的耶穌會與他們同行,分享他們的悲傷和喜樂。

祈克果(Kierkegaard)

祈克果:只有在“路上”才能作主門徒

丹麥存在主義哲學家祈克果(Kierkegaard)強調,作主門徒必須在“路上”,他解釋,如果人停留在理性上對福音真理的認識,即使這等人因著認識福音真理而成為品格高尚的道德家,卻仍然不足夠,因他們還不算擁有真的信心,還不算是主的門徒。

主的真正門徒必須建立神人相遇的個人化關係,這必然是主體與主體之間的關係,這關係是人“完全”相信依靠神,與神建立第一身的經驗。

進而言之,祈克果形容“真正的信仰並不是認識真理,而是被真理所擁有”,這真理就是神自己。如果人沒有達致這種神人相遇的關係,他們絕對不是主的門徒。

因此,作主門徒只會在“路上”發生。事實上,基督在世上向人展示了如何作主門徒:基督並沒有高高在上,而是選擇親自臨在世上,以道成肉身的方法住在人的中間,甚至死於十字架上。基督的方法使我們明白真理必須在“路上”發生,必須透過人委身於時空歷史之中才能表達出來。

祈克果對作主門徒必須在“路上”的觀點,深受今日教會保守人士的歡迎。然而,祈克果輕看“觀察真理”的重要性,這觀點不乎合宗教改革的精神。

宗教改革家認為,作主門徒除了在每個人的“以馬忤斯路上”發生,也必然建基於對福音真理的正確理解。

在這裡,宗教改革家認為,門徒必須同時在“路上”和在“陽台上”,因此,他們沒有把基督教變成“一種思維和教義”而輕看“生命轉化”的重要性;照樣,他們沒有看生命轉化,比福音真理或教義的認識更重要。[1]

為了鼓勵門徒走在“路上”,潘霍華(D. Bonhoeffer)和魏樂德(Dallas Willard)訴諸於兩種不同的理由:一方面,潘氏強調這是基督徒的責任,另一方面,魏氏認為門徒最終獲得的益處比失去的更多。

德國神學家潘霍華

潘霍華:門徒在“路上”有責任付上代價

德國神學家潘霍華的經歷,說明人在“路上”的抉擇有時是極為困難和極具挑戰的。然而,如果人要滿足靈魂深處對生命意義的渴求,人需要願意靠主的恩典,以負責任的態度堅持走在“路上”。[2]

潘氏說“廉價的恩典只宣講寬恕,但卻不須要悔改。……廉價的恩典是不用作主門徒的恩典,是沒有十字架的恩典,是沒有耶穌基督的恩典。”[3]

潘氏強調神拯救的恩典並不是廉價的,而是貴重的。如果要作主門徒,必須以行動阻止納粹的暴政,推翻納粹政權。

潘霍華被政府通緝,逃到美國,逗留了兩周後,他感到要與德國的基督徒一起對抗不公義的政權,便回到德國,其後,他因參與刺殺希特勒的計劃而在獄中被殺害。[4]

潘霍華的抉擇早在1937年的《作門徒的代價》中暗示出來。他解釋,神的兒子耶穌犧牲了自己,為我們賺取救恩,並賜給相信主的人。

這救恩建基於耶穌貴重的生命,因此不是廉價的。如果人要獲得這貴重的恩典,他須要不惜一切,付上代價,作主門徒,高舉耶穌是主。

潘氏說:“當基督呼召人時,祂吩咐他過來死。對第一代的門徒,這死是離開家庭和工作,走去跟隨耶穌;對馬丁路德來說,這死是離開修道院,走進世界。”[5]

筆者認為,潘氏強調作主門徒要在“路上”付上代價是正確的,然而,門徒應該使用什麼方法進行公民抗命?在哪一種處境可以使用暴力或非暴力來面對挑戰?這都是值得探索的問題。

這表示作主門徒不僅要在“路上”,也要在“陽台上觀察真理”,這兩者的關係正是16世紀宗教改革家所注重的。

魏樂德

魏樂德:門徒在“路上”獲得的益處和喜樂

魏樂德認同潘霍華強調作主門徒的代價,但卻認為這觀點不夠全面,因為霍氏沒有提及作主門徒所獲得神的祝福,例如,他們將會得著耶穌所賜的豐盛生命(約10:10)。

換言之,雖然作主門徒要付代價,但它其實是一種變相的祝福,是人獲得神能力的途徑。[6]

因此,人不僅要以勇氣,也應該以喜悅和蒙福的態度作主門徒。

魏氏解釋,如果人發現救恩如此貴重,能夠為他的靈魂帶來極大的祝福和生命的意義,人會像耶穌提及那位發現寶藏的人和另一位尋找好珠子的人,以喜悅之情作主門徒。(參太13:45-46)[7]

按著這比喻,魏樂德強調,那些選擇不願意付上代價作主門徒的信徒必會感到失望,他們在世上將不會全面性地經歷神的平安和大愛圍繞他們、也沒有得著“基督的豐盛”,以致勝過邪惡勢力的能力。

二、“從陽台觀察真理”的門徒

作主門徒除了在“路上”,也必然願意“從陽台觀察真理”。“陽台”是指人從較高的水平線,觀察、認識、研究和默想真理。這種在悟性上理解真理是必須的,為的是要看到更遠和更清楚的目標。

科學學家麥格夫(Alister McGrath)的經歷說明“從陽台觀察真理”的重要性。他醉心於自然科學的研究,他起初認為自然科學與有神論是互相排斥的。

後來,他透過魯益師(C. S. Lewis) 的著作,逐漸發現宇宙充滿各種科學不能解釋的奇跡;他又透過物理學家Richard Feynman而認識科學是有限制的,科學方法根本不允許我們裁定神是存在或不存在,如果人堅持科學可以否定神的存在,他已經超出了科學可接受的限度。

今日的麥格夫認為,相信神的存在更能合理地解釋和“親密地”探索宇宙。[8] 他的信仰經歷是一個不斷觀察和認識真理的過程。現在他成為神學家和聖公會的牧師,不斷帶領人相信耶穌。

麥格夫(Alister McGrath)

宗教改革運動與作主門徒

麥格夫認為人對真理的追求和認識是作主門徒的必經階段。16世紀宗教改革家早已強調這觀點,並認為這是福音能夠擴展的主要元素之一,也是宗教改革的發源和成功的原因。

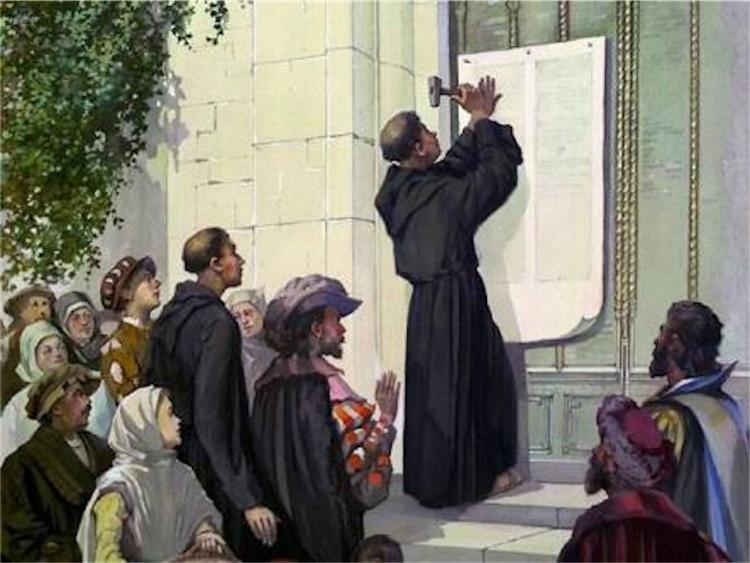

馬丁·路德的經歷說明這要點,他的良知一直掙扎在罪疚的問題,並設法跟隨當時代教會的規定,行出各種善功去獲得心裡的平安。然而,他還是得不著。

他回到聖經尋找答案,最終他在修道院的“鐘樓得道”,鐘樓是收藏圖書的地方,這表示他心靈得著釋放是由於他潛心研究聖經,逐漸領悟“因信稱義”的真理。

路德在“鐘樓得道”的歷程說明在“陽台上觀察真理”是必須的,這會幫助我們分辨真理,免受錯誤的思想所毒害。

當路德明白真理後,開始極力批評天主教認為人得救除了依靠主的恩典外,還要根據人的功德、善功或購買贖罪券。

路德認為這種救恩觀把“作主門徒”看為一半依靠恩典,一半依靠人的行為。這觀點是錯誤的,因它明顯違反聖經有關“因信稱義”的真理。

換言之,路德強調作主門徒必須單單建基於“唯獨恩典”或“唯獨基督”的理解;作主門徒的力量是單單從耶穌的恩典而來,並不依賴人的善工。凡得著主恩典的人,神會賜力量使他們“從內到外”不斷成聖,作主門徒。

馬丁·路德

天主教反對路德因信稱義的解釋,並強調只有教皇和天主教在中世紀的傳統才是詮釋聖經的唯一權威和代言人。[9]

路德在《致德國基督徒貴族》中反駁這見解:聖經的詮釋並不是教皇的專利,每一個有理性的信徒都能夠透過聖靈的幫助和初代教會的教義傳統的引導去詮釋聖經。

因為每一個信徒都是主的門徒和神的祭司,他們有責任和權利去追求、觀察和認識聖經真理,這是作主門徒不可或缺的元素之一。

路德的觀點快速地獲得當時代人民主義者的支持和推動,結果,宗教改革之勢很快蔓延至整個歐洲。宗教改革運動的成功與人對真理的認識和堅持,存在著直接的關係。

路德的經歷和言論已為這關係建立基本的原則。也因為這樣,當時代基督教教堂的講台設計是升高一級的,為的是要指出,信徒進入神的臨在,並非透過向神父懺悔,而是要認識、宣講和教導聖經真理。[10]

宗教改革運動的歷史說明作主門徒,是從認識和教導聖經真理開始的;沒有建基於正確的真理,這運動的價值是有限的,並且是危險的。

使徒保羅認同這觀點,當他觀察到很多猶太教徒仍然堅持靠律法而得救時,他憂傷地說:“他們向神有熱心,但不是按著真知識”(羅10:2);結果對自己和別人都造成傷害。

根據同樣的道理,當下的教會遭遇困境,信徒須要“從陽台觀察真理”;沒有追求認識正確真理的心,教會便沒有動力和勇敢的心面對挑戰。

大使命:教導人如何作主門徒

耶穌基督深深明白以上道理,當祂復活升天時,把大使命賜給門徒 (太28:19-20),吩咐他們帶領萬民“作主門徒”,並且解釋作主門徒包括:

(1)“去”向人傳福音;

(2) 帶領人相信主,為他們“受洗”;

(3)“教導”人認識真理,幫助他們對神的恩典和人的需要有正確的認識。

在這裡,“作主門徒”的希臘文是動詞,其他三個動作都是形容動詞的分詞,分別是“去”、“受洗”及“教導”。

由此可知,作主門徒其中一項不可或缺的元素是“教導”,亦即是要注重“在陽台上觀察真理”,並且被真理光照,這些真理已透過聖經被啟示出來,它們能夠使門徒得著知識和智能,支持他們“行在以馬忤斯路上”。

總結

16世紀宗教改革運動強調,作主門徒必須同時注重追求認識福音真理和以行動跟隨主。相反,如果人把作主門徒看為僅僅在頭腦上認識真理,他們與基督的生命沒有關係,也不是主的真正門徒。如果人把作主門徒看為只是一種行動或抉擇,他們的生命像一隻盲頭蒼蠅般,到處亂撞地飛翔,但卻沒有智慧地在生活中把所信的實踐出來,也不懂得怎樣從“基督的豐盛”中支取能力面對困難和挑戰。

— 完 —

作者簡介:

美國威斯敏斯特神學院進修哲學博士,主修神學與歷史研究。曾在香港和美國擔任過青少年傳道和主任牧師,先後在香港及美國多所神學院任教。

版權聲明

感謝著者匯寄,“今日佳音”首發

本文觀點僅代表作者立場,不代表本平台

版權歸原著者及“今日佳音”微信公眾號所有

轉載須註明來源與出處

圖片來源網絡*侵刪