教師節,是屬於教師的光榮的節日。曾幾何時,教師被譽為是人類靈魂的工程師,他們承擔著傳道、授業、解惑的重任。在一個人的成長過程中,教師是除父母之外對自己影響最大的人;在一個民族的發展過程中,有一種教師,卻常常被我們忽視和誤解。他們被稱為“宣教士”。

數百年前的中國,閉關鎖國,軍閥混戰,百姓生活在水深火熱之中。很多西方傳教士,因著上帝大愛的感召,放棄在本國的優越生活,遠赴千里來到中國,並對中國的醫療、教育、文化等領域,產生了空前的影響,甚至有很多傳教士命喪中國。

撫今追昔,讓我們對那些我們素昧平生的宣教士說一聲感謝!本文特別選取了幾位宣教士的生平及其簡介,與讀者分享,也盼望成為我們的激勵和鞭策。

01

民國麻風病救濟會的開拓者

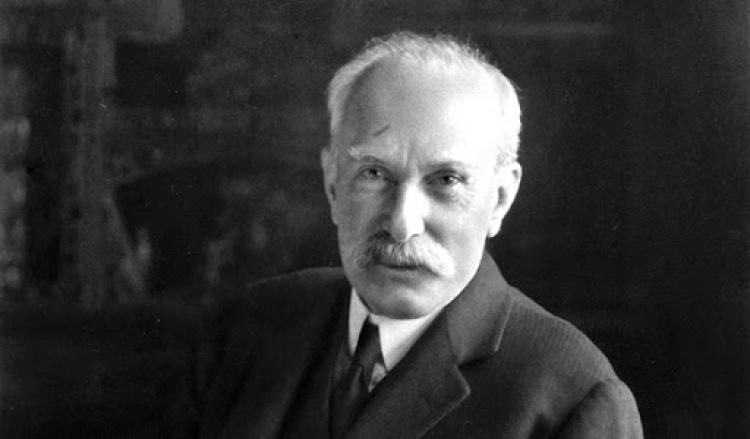

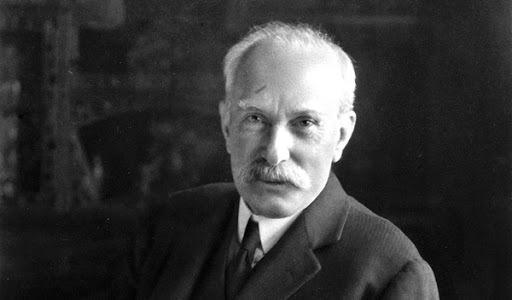

美國醫生海深德

(Dr. Lee S. Huizenga,1881-1945)

海深德出生在荷蘭,幼年與父母來到美國,畢業於加爾文大學和神學院,然後在紐約學醫。從1920年開始,海深德作為基督教改革宗教會(CRC)海外宣教事工的一位醫療宣教士。

同年攜妻子到了中國。他在民國時期醫學界備受尊敬,民國政府還為他發行過紀念郵票。

從1923年至1937年,他長期生活在如皋,如皋當時是蘇北麻風的中心地區之一(上海麻風基本源自蘇北),海深德致力於救治如皋麻風患者,貢獻良多。他修建的“安樂家”,馮玉祥為其題寫屋名。

至今,如皋當地居民仍記得這位醫學宣教士。海深德氏稱該所為中國北方最大的麻風病診療所。該診所的住址現為如皋縣衛生防疫站舊址。

海深德還撰寫了一本關於1937年如皋麻風的報告,如今也成為研究民國如皋麻風史的第一手寶貴資料。

海深德離開如皋後去了上海。時為抗戰年代,上海淪陷,海深德留守滬上一家醫院,他借助自己的美國身份與日軍“悄悄鬥爭”,保護了不少中國病人的戰時權益。

海深德醫生的生命顯出持久的敬虔和對呼召的持守,如同基督的馨香,一直為後人所傳講。

02

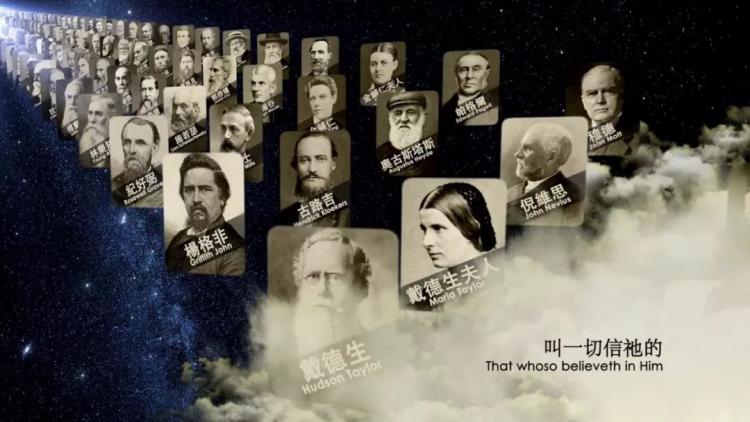

“中國內地會創始人、世代貢獻於中國”

戴德生

( James Hudson Taylor,1832-1905)

戴德生,著名英國宣教士。十九世紀世界最偉大的宣教士之一。“中國內地會”創始人、會長,帶領內地會在中國宣教達52年之久,搶救靈魂無數,直到力盡方休。死於湖南長沙,葬於江蘇鎮江。

戴德生不僅呼籲更多的宣教士來中國,為中國的許多方面做出貢獻,在鴉片盛行時代,他還勇敢地站出來督促英國政府禁止鴉片貿易。

在教會、宣教士和其他有識之士的共同努力下,促使英國政府終於在1917年全面禁止對中國輸出鴉片。

不僅戴德生,戴家每一代都有人獻身於中國宣教。戴德生之子戴存仁在華宣教時間長達64年之久;他的兒子戴永冕(James II)也終身奉獻給中國教會,先後在河南、陝西、台灣等地,拓荒布道,建立教會,開辦聖經學校,為教會培訓人才。

他的兒子戴紹曾(James III)於1929年出生在開封,珍珠港事變後,曾被關入山東濰縣集中營。他的兒子戴繼宗(James IV)於1959年出生在台灣,現在已成為台灣人的女婿。

戴德生的名言已經深入每個基督徒心中——“我若有千磅英金,中國可以全數支取;我若有千條性命,絕不留下一條不給中國。不是為中國,是為基督!”

詳情點擊:人物 | 戴德生:流血流淚的巨人

戴德生的第五代孫戴繼宗牧師

為您朗讀戴德生的家書

03

鞠躬到盡瘁為中國

梅籐更

( David Duncan Main,1856-1934)

1856年6月10日,他出生於蘇格蘭艾爾郡的一個村莊,是家中第三子。

梅籐更於1856年6月出生於蘇格蘭,1881年9月前往中國。

他是浙江大學醫學院附屬第二醫院的始創元勳(前身為廣濟醫院),使之成了當時全中國最大的西醫醫院之一。他在杭州服務了45年,他把一輩子的黃金歲月,都奉獻給了這個人間天堂。在浙江省檔案館提供的浙江文史資料選輯記載:“英國籍醫師梅籐更來杭,接辦聖公會之戒煙所。”

當年他接手廣濟醫院時,一窮二白:沒有自來水、沒有電、沒有像樣的設備、沒有手術室;但在他幾十年孜孜不倦的努力下,廣濟不僅發展了總院,而且建起了肺病醫院、麻風病醫院,開辦了醫校、藥學院、護士學校、協和講堂等等,成為當時中國一流的醫院和醫校。

這位對小病患鞠躬的老先生,就是梅籐更

在杭州,他把肺病醫院建到寶石山上,他把麻風病醫院建到寶雲山上;在德清莫干山,他不僅建起了麻風病醫院,而且建了有休假特色的臨時醫院。

1895年,他把英國的《醫方彙編》介紹到中國,譯本“以中融西”,成了近代中西醫匯通史上的一個範例。此外,他還翻譯了中國第一本產科教材《產科西醫心法》等醫學典籍。

1934年8月30日,鞠躬盡瘁的梅滕更在蘇格蘭老家辭世,享年79歲。

詳情點擊:

-

“病者福音,仁愛而勞”——一個鞠躬,定格百年醫患情

04

六個月就用溫州話講道的老外

蘇慧廉

(William Edward Soothill,1861-1935)

蘇慧廉,原名威廉·愛德華·蘇西爾,1861年出生於英格蘭約克郡哈利法克斯。英國漢學研究者,教育家,來我國的早期傳教士之一。

1883年年初,20歲出頭的蘇慧廉來到溫州,那時正好是中國的春節。他學習溫州話,半年後以溫州話講道;之後編製溫州話拉丁拼音文字,並以溫州方言試譯聖經。

在溫州傳教26年以後,1907年因為結識李提摩太,並受到李提摩太的推薦,蘇慧廉受到邀請他就任山西大學堂西學齋學監的邀請。1908年,蘇慧廉北上太原,任山西國立大學西學校長。1915年至1918年任基督教青年會宗教工作主任幹事。1925年任中國賠償、法律顧問委員會委員,次年任英國派遣中國的惠林頓爵士代表團團員。

蘇慧廉辦醫院,且應當把醫院辦好。因為醫院並不僅僅服務於基督徒,更主要是服務於勞苦大眾。不管你是基督徒還是非基督徒,到醫院來都是平等的。

蘇慧廉辦的學校,並不是只招基督徒的孩子,而是面向全社會招生。這些工作,其實更廣闊地帶動了福音的拓展。

在僑居中國46年後,蘇慧廉於1928年離開中國,任美國哥倫比亞大學訪問教授,晚年回英國後,任牛津大學中國語文教授。

1935年5月14日,於牛津寓所去世,葬於牛津玫瑰山墓園(Rose Hill Cemetery)。

《尋找·蘇慧廉》的作者沈迦老師

和宣教史的研究專家林治平教授

與您分享蘇慧廉的家書

05

熱心專注於教育

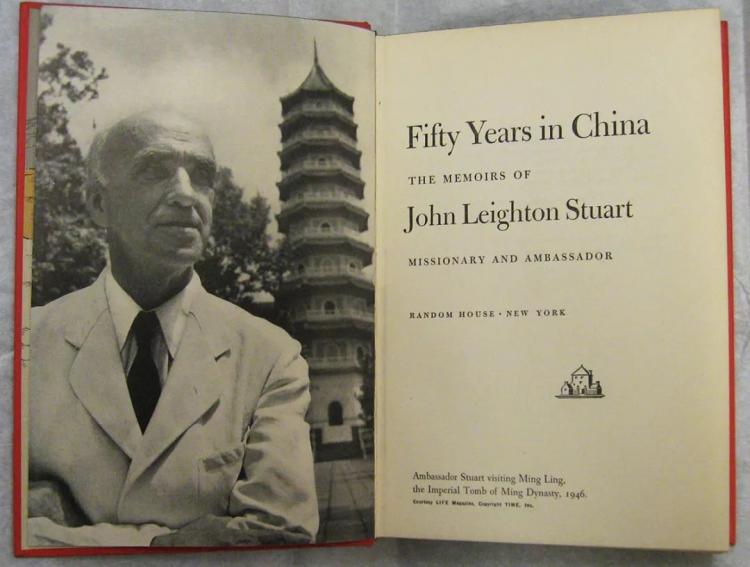

司徒雷登

(John Leighton Stuart,1876-1962)

美國長老會宣教士,其父母也是宣教士。出生在杭州。

司徒雷登是卓越的教育家和外交家,曾參與浙江大學前身——杭州育英書院的建立,後長期擔任燕京大學校長,使燕大成為當時中國學術水平最高的教會大學。

1941年,他因拒絕與日本人合作被關押在集中營,直至日本投降。抗戰結束後,司徒雷登擔任美國駐華大使。

作為在杭州出生長大的外國人,司徒雷登能講一口流利的杭州話,比英語說得還好。他對中國的愛超乎人的能力和極限,而使他一如既往地愛中國的是上帝的呼召,上帝讓他的一生成為祝福中國的一生。

詳情點擊:歸來的司徒雷登

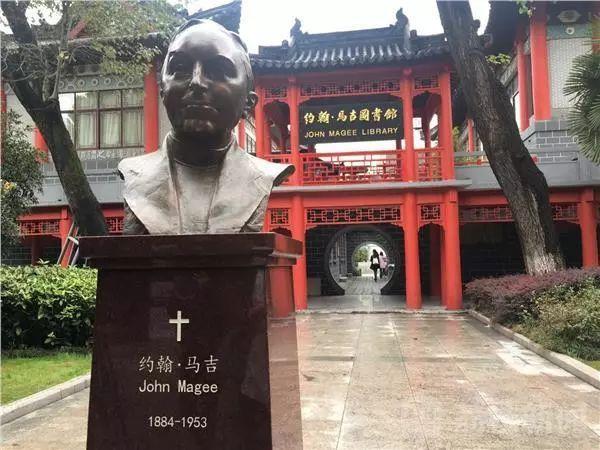

06

“庇護南京難民,

記錄日軍大屠殺罪證”

約翰·馬吉

(John Magee,1884-1953)

1884年10月,約翰·馬吉出生在美國賓夕法尼亞洲,在耶魯大學完成學業後,他前往麻省劍橋聖公會神學院繼續深造,畢業後加入了美國聖公會。

1912年,他受美國聖公會派遣來到中國南京傳福音並在這裡生活了二十八年,南京下關的道勝堂是他的主要活動場所。

1917年,他創辦了基督教會的“益智小學”,後更名為“道勝小學”、“道勝中學”,這就是現在南京市第十二中學的前身。

1937年,侵華日軍在南京進行慘絕人寰的大屠殺期間,約翰·馬吉拒絕了本國使館勸他撤離的建議,並擔任了國際紅十字會南京委員會主席,設立難民傷兵醫院。他與二十多位留在南京的西方人士一起,組建了“南京安全區”,庇護了25萬難民。

不僅如此,他還冒著生命危險,用一架十六毫米的攝影機,秘密地將日寇在南京的暴行拍攝下來,成為南京大屠殺唯一的動態影像資料,為日軍南京大屠殺的罪行留下了歷史的鐵證。

07

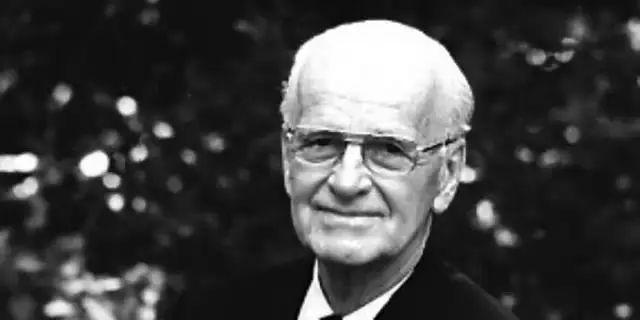

醫療宣教士鍾愛華——

熱愛中國的“洋鬼子”

鍾愛華

(L. Nelson Bell,1894-1973)

鍾愛華生在美國弗吉尼亞州的一個商人家庭,1916年醫學院畢業後,他攜妻子來到中國上海,之後轉往江蘇北部淮陰的清江浦。

二十世紀初年,美國的大學校園被海外宣教的風潮所籠罩,成千上萬的基督徒大學生簽下願往海外宣教的誓約,“學生自願海外宣教運動”成為規模最大的學生運動。

鍾愛華不但個人回應上帝的呼召,還擔任過全弗吉尼亞州學生自願宣教團契的主席,鼓勵許多同學加入這個運動。

美南長老會在清江浦的工場,是由著名文學家賽珍珠父親所開拓的(1887年),後來設立一所“仁慈醫院”,也就是鍾愛華後來投入二十五年歲月與生命的地方。

清江浦的“仁慈醫院”後來擴充到三百八十張病床,成為全球最大的長老會醫院,為蘇北稠密的農村人口,提供了難以估算的服務與保障。

鍾愛華在仁慈醫院服務二十五年,中間經歷過1927年嚴重的排外風潮,以及1939年清江浦淪陷於日軍手中,然而這些風波與動亂都沒有將他嚇跑。他長期堅守岡位,在繁重的醫療與宣教雙重工作中,仍經常保有充沛的活力與樂趣。

他得力的祕訣在每天清晨一定持守大約一小時的靈修時間,並且為排在當天動手術的病人,一一提名代禱,絲毫不敢大意。這位願與中國人一同承受苦難的宣教士還曾在信函中寫道︰“上帝要我們去的地方,就是最安全的地方。”

“我們生活在一個深陷在罪和混亂中的世界。只有耶穌基督的教會擁有唯一可以給人救贖和盼望的信息。”

詳情點擊:醫療宣教士鍾愛華——熱愛中國的“洋鬼子”

08

為苗族人獻上生命的英國人

伯格理

(Samuel Pollard,1864—1915)

1864年出生於英國康沃爾,天資聰穎。23歲的時候,伯格理放棄了安逸的生活,於1887年來到中國,作為中華基督教循道公會西南教區傳教士,身兼牧師、教師和醫生多重身份。

經過輾轉曲折的經歷,他來到貴州的石門坎,並把一生都奉獻給了這個地方。

他幫助苗族人發明了文字,即今天還在流行的“大花苗文”;苗文的發明,使烏蒙山區的苗族從此有了文字符號記載的歷史;而他用這種文字翻譯了《聖經》,在這裡傳播福音。

他辦光華學校,教苗家人讀書認字;建足球場、游泳池,舉辦運動會,改變了苗族人的生活方式;他還辦起了平民醫院、麻瘋病院,解決山區百姓看病的問題;他亦建了孤兒院,收留無家可歸的孤兒……

在伯格理的努力下,基督教會在雲南、四川、貴州等地區的幾十個縣共辦了120多所學校,使成千上萬的苗族人接受了教育,先後培養了一大批學生,包括後來成為博士的學者。

抗戰結束後,政府曾做了一個調查,結果顯示,當時的漢人每10萬人中有2.19個大學生,而烏蒙山區的苗族人每10萬個有中10個大學生,其平均教育水平遠遠高於漢族。

1915年,石門坎發生了傷寒病,很多人都被感染,而柏格理在救助得病的學生的過程中,也不幸感染。為了拯救學生,他將僅有的盤尼西林都用在學生身上,自己不治而亡,年僅51歲。

詳情點擊:端午節,紀念一位為苗族人捨命的英國人

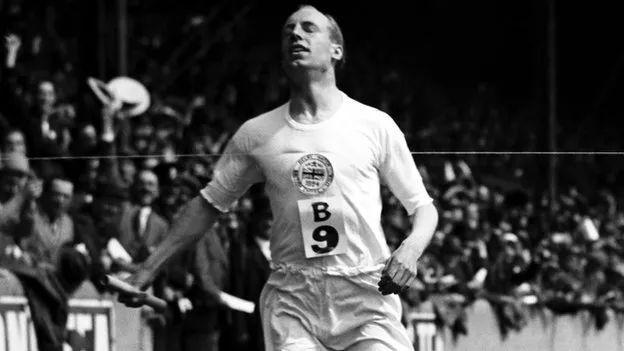

09

奧運飛人、

為中國體育事業做出巨大貢獻

李愛銳

( Li Ai'rui , Eric Henry Liddell,1902-1945)

英國蘇格蘭宣教士、體育運動家、教育家;1924年巴黎奧運會400米賽冠軍。在天津從事宣教和基督教教育20載。太平洋戰爭爆發後,被日軍關入山東濰縣集中營;二戰勝利前夜,因病逝世於集中營內。

1925年夏,李愛銳毅然放棄了在家鄉優厚的條件和待遇,放下享譽全球奧運金牌選手的美譽,輾轉回到了他的出生地——天津,到“新學書院”(Tientsin Anglo-Chinese College,現為天津第17中學)擔任老師,從此開始了他近20年的教學生涯。

李愛銳衷心地期望貧窮落後的中國能夠盡快發展起來,把他的全部精力都投入到培養人才上。他要求學生體學並進,不但學習好,身體也要強健,並將那些體學兼優的高材生推薦、送往英國倫敦大學讀書。

1925年,在他的籌劃與監督下,誕生了當時亞洲範圍內首屈一指的綜合性體育場,且成為擁有最好運動跑道的體育場之一。

在這裡,李愛銳培養出不少中國青年運動員,比如全能跳高選手吳必顯,就是當時中國很少能參加奧運會比賽的中國選手。

抗日戰爭爆發後,李愛銳堅定地和中國人民一道進行敵後抗日,參加救治傷兵和接濟難民的活動。為此他曾受到日軍的虐待。在太平洋戰爭爆發後,被日軍關入山東濰縣(今濰坊市)集中營,從而與家庭失去聯繫,直到他病死營中。

李愛銳不只是一位優秀的運動家,贏得了地上的桂冠和金牌;他更是一位傑出的宣教士,贏得了天上永恆的冠冕和獎賞。

詳情點擊:中國足球也曾踢進奧運會!——細數鮮為人知的中國足球輝煌史

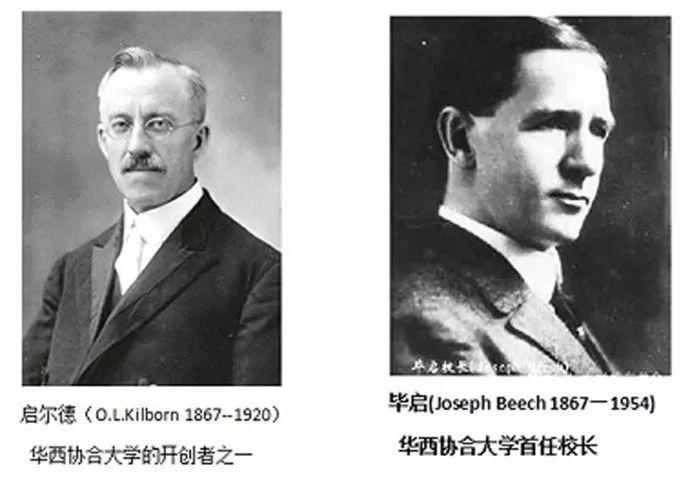

10

一家三代奉獻在中國

啟爾德

(O.L.Kilborn 1867年-1920年)

啟爾德在年輕時代,就加入了“基督教志願者運動”,他懷著巨大的熱情,在戰亂頻繁的年代來封閉偏僻的四川,傳播“天國”的理想。

他在中國生活了近三十年時間,雖然經歷了新婚妻子病逝,醫院多次被毀等巨大的打擊,但是心中的執著從來沒有減弱過,就是在這樣的堅持下,他當年創辦的成都仁濟醫院,如今已成為一所具有西醫入川120年歷史地標和仁濟文化品牌的大型三甲綜合醫院。

又因為仁濟醫院的骨幹加入了1946年由基督教各教會聯合在華大附近新建的醫科教學醫院(即現今的華西醫院),啟爾德當年創辦的醫院,如今還發展成了一所世界上單點規模最大的醫院。

啟爾德不僅是四川西醫史的開創者,四川紅十字運動的發起人,也是中國西部第一所現代意義上的護士專科學校和大學的奠基人。啟爾德和啟希賢的四個兒女,除長子出生在嘉定外,都生長在成都華西壩。

他們的長子啟真道在加拿大完成學業回到中國,在華大擔任了生理學講師。啟真道能夠講一口流利的中文,因此他的課程全部用中文教授。從1936年起,在長達10年左右的時間裡,啟真道擔任了華大醫牙學院總院長和醫學院院長的職務。

啟真道的夫人啟靜卿曾在華西協合大學講授兒科學和醫學英語,她捐建的醫科圖書館被命名為啟靜卿紀念圖書館。啟真道的長女瑪麗·埃莉諾,則是家族第三代在中國的醫療志願者,她也曾在華大工作過數年。

從啟爾德1891年來到中國,到1963年啟真道離開香港回到加拿大,這個家族3代9口人為中國醫學事業作了72年的奉獻,鑄就了史詩一般的傳奇。

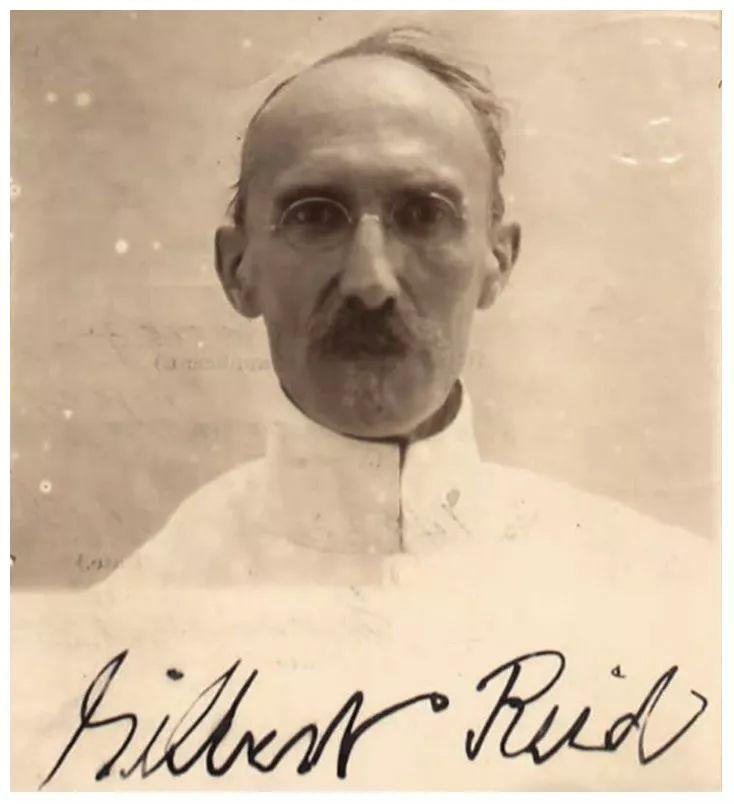

11

為治理黃河水患四處奔走,

為中國社會進步獻計獻策

李佳白

( Li Jiabai , Gilbert Reid,1857-1927)

美國北長老會宣教士,在華社會活動家,“尚賢堂”創辦人,和平主義者。

李佳白於1882年抵達上海後,隨即奉派前往山東煙台﹑濟南等地,邊學中文,邊開始宣教工作。他先在煙台宣教三年,而後又到濟南,前後在山東從事宣教工作十年之久。

李佳白在山東宣教期間,正是黃河連續發生漫決的年間。為拯救蒼生於水火,佳白親自“冒風濤,逆流而上,詳察情形”,探尋黃河水患的根源。並向巡撫詳細介紹西方治理河流氾濫的方法。

針對賑災和救濟,李佳白提出了許多切實可行的辦法,比如他提出“以工代賑”的辦法來賑濟災民。他建議政府把災民分為兩類,一類為老弱、婦女和兒童;一類為強壯男丁。

對於前者,政府要全力救助;對於強壯男丁,則採取“以工代賑”的辦法,組織他們或疏浚河道,或開墾荒地,或修建道路,然後量工定價。

除黃河決口外,在1886年至1889年間,山東、山西、直隸、陝西、河南五省發生了特大旱災,有上千萬人因飢餓而死。

1888年災情嚴重之時,西方宣教士在煙台成立了“賑災委員會”。李佳白不僅全程參與了賑災工作,還連續撰寫了“西國治河成法”、“治水說”、“黃河歸海論”、“黃河建閘說”等關於治理黃河水患的文章,發表在《萬國公報》上。

我們既有這許多的見證人,

如同雲彩圍著我們,

就當放下各樣的重擔,

脫去容易纏累我們的罪,

存心忍耐,奔那擺在我們前頭的路程。

- 希伯來書 12:1 -

— 完 —

版權聲明:

佳音小編綜合整理,資料來源網絡

視頻為普世佳音新媒體機構製作首發

版權歸原著者及“今日佳音”微信公眾號所有

轉載須註明來源與出處