【原创】从主日学到猫城记,青年老舍的十字架(下)

从英国到齐鲁大学

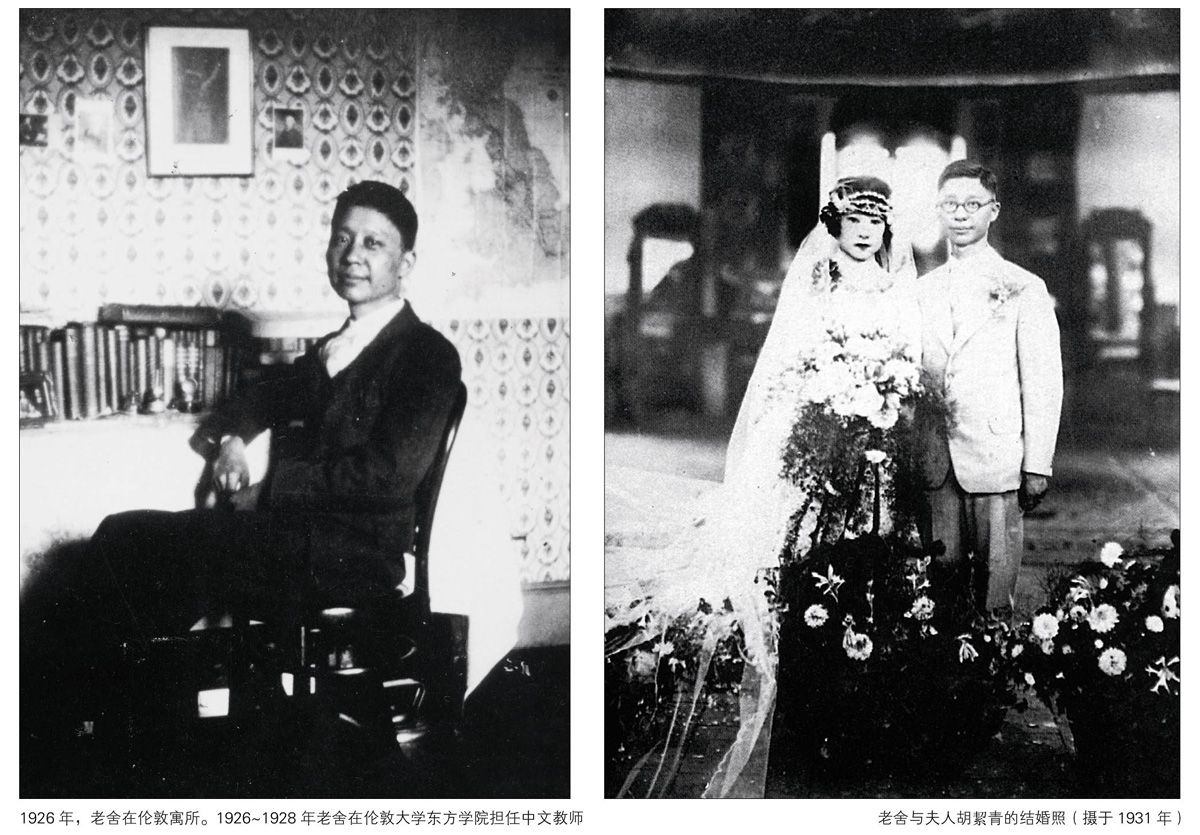

现存有关老舍的材料大多指出这一点:即他在辞去劝学员到出国之前这两三年中积极参与各种教会团体和事工,但这种信仰热忱到老舍赴英任教时就逐渐沉寂下来。据老舍妻子胡絮青回忆,老舍自英国回国后,曾在信中向她坦白自己是基督徒;但在1931年婚后并没有见他祷告或参与信仰团体或去教堂敬拜。

不论如何,老舍转向文学始自易文思的推荐和伦敦会的提携。1924年7月16日,英国伦敦大学东方学院召开董事会,正式任命老舍为“标准中国官话和中国古典文学讲师”,任期五年,年薪从一开始的250镑涨到后来的300镑。九月,老舍抵达伦敦(易文思前来接站),开始自己作为“英漂”教中文的岁月:手书汉字教材、灌制读音唱片、偶尔举办文学讲座(“唐代爱情小说”)。显然,每周最多20小时的授课并未耗尽老舍的精力。他自述道:“到了英国,我就拼命的念小说,拿它作学习英文的课本。念了一些,我的手痒痒了。离开家乡自然时常想家,也自然想起过去几年的生活经验,为什么不写写呢?……反正晚上有工夫,就写吧。”正是这一时期的大量阅读、试笔和回忆反思孕育了老舍最早出版的长篇小说:《老张的哲学》《赵子曰》和《二马》。

而老舍的这几部早期小说也侧面反映出他对基督信仰愈渐复杂的思考。在他的首部长篇小说《老张的哲学》中,几位华人基督徒的众生相似乎在暗示着一种彷徨。鲁迅曾哀叹辛亥光复之后的绍兴,街上虽满眼是白旗,但“内骨子是依旧的”。老舍是否在离开起初的热忱之后,对自己所理解的基督教——即超越国族、建立地上天国——开始产生疑惑了呢?小说中的主要人物老张,市侩气十足,但旁白对其的揶揄却带着对“洋牧师”的讽刺;龙树古因事业受挫而加入救世军,虽为慈善事业奔走,但其权术城府并未让位于仁慈之心;赵四隐隐为一满族落魄贵族,通过加入救世军来重拾自己做好汉的尊严。老舍是否在通过这些明显夸张的讽刺幽默,反思自己乃至国人入教会的功利主义动机呢?

《二马》作为老舍英国时期的最后一部长篇小说,其戏谑嘲弄之情异常辛辣。这次小说背景转向伦敦,其中国房客与英国房东的设定让人不难联想到老舍自己的经历。而且据老舍年谱记载,老舍曾“因时常遭到女佣人奚落”不得不搬家。这或许预示着小说的开篇和主旨:伊牧师为老马和儿子马威上寡妇温都太太家求租,和由此引发的思考:基督教能否帮助如此不同的两国人跨越文化与国族的差异?

小说中主要人物的脸谱延续了之前的喜剧讽刺。书中说“伊牧师是个在中国传过二十多年教的老教师……除了中国话说不好,简直可以算一本带着腿的‘中国百科全书’”,而后笔峰一转:“他真爱中国人:半夜睡不着的时候,总是祷告上帝快快的叫中国变成英国的属国;他含着热泪告诉上帝:中国人要不叫英国人管起来,这群黄脸黑头发的东西,怎么也升不了天堂!”

温都太太也只是“看上帝的面上”不好拒绝同为基督徒的老马,“心里一个劲儿颠算:到底是多租几个钱好呢,还是一定不伺候杀人放火吃老鼠的中国人好呢?”最后终于在“他们不抽鸦片”和“不准他们用我的澡盆”的条件下勉强答应租房。

老马年轻的时候在差会学校读书,单词语法背得飞熟,但考试永远至多得三十五分,却总要拿着字典硬拉考一百分的同学到角落比赛背单词,好一雪羞耻。后来“居然领了洗……左右是没事作,闲着上教会去逛逛,又透着虔诚,又不用花钱。领洗之后,一共有一个多礼拜没有打牌,喝酒 ……”

小马则一心想跟女生亲近:“在他上英国来的前一年,学界闹风潮……没有多少人知道为什么这样闹,可是一个不剩,全闹起活儿来;连教会的学堂也把《圣经》扔了一地,加入战团……于是他在风潮里颇得着些机会和她们(女代表)说几句话,有一回还跟她们拉手……这回风潮恰巧是个短期的,于是马威和女人们交际的命运象舞台上的小武丑儿,刚翻了一个跟头,就从台帘底下爬进后台去了。”老舍这算是连带把学潮(很可能是非基运动)也嘲弄了。

笑归笑,但这幽默之下是悲剧性的、强国对待弱国的民族偏见,而这离老舍所拥抱的基督教所描绘的大同世界、地上天国相差甚远。老舍似乎看到,英国人自称基督徒,但却无法割舍本民族的沙文主义;中国人虽可领洗入教,却也难以去除身上的市侩气与功利主义。或许真正超越国族文化的并不是基督教?小说中唯一的正面人物,伊牧师的女儿凯萨琳,可谓一战后“迷惘一代”的年轻人,其否定与怀疑的正是包括基督教在内的英国老派作风。她也因此得以放下偏见、待人以诚。于是小说给了她圣母的光环:“马威把窗子开开,一缕阳光正射在她的头发上,那圈金光,把她衬得有点象图画上的圣母”。老舍起初所追求的双十字架,在大同梦动摇之后,带他回到了他所熟悉的道德论述——追求“宗教”不如追求“品格”。

内圣外王的范式一经打破,焦虑情绪总是免不了的。但不管怎样,生活还是需要着落。而伦敦会作为齐鲁大学(同是教会大学)的董事成员,其影响力或许也解释了老舍为什么在1930年回国后要舍近求远,赴齐大任教。更何况,与老舍在伦敦共事的布鲁斯教授不仅曾是伦敦会的宣教士,还是齐大1917年建校时的首任校长;曾聘用老舍的张伯苓,也曾在1925年被齐大聘为董事长。相比之下,北京虽大学云集,但仅靠师范学历,虽有留洋经验,也颇难立足。而专门来电请老舍赴任的,正是临危受命为齐大拉人的林济青,其外祖父林青山在1862年受洗后为登州教堂第一任长老。林济青本人则留学美国,归国后任济南基督教青年会干事长。老舍正是于齐大任教的四年间在小说的审美上有所突破,而其中的宗教意象亦将成为他今后十数年的重要主题。

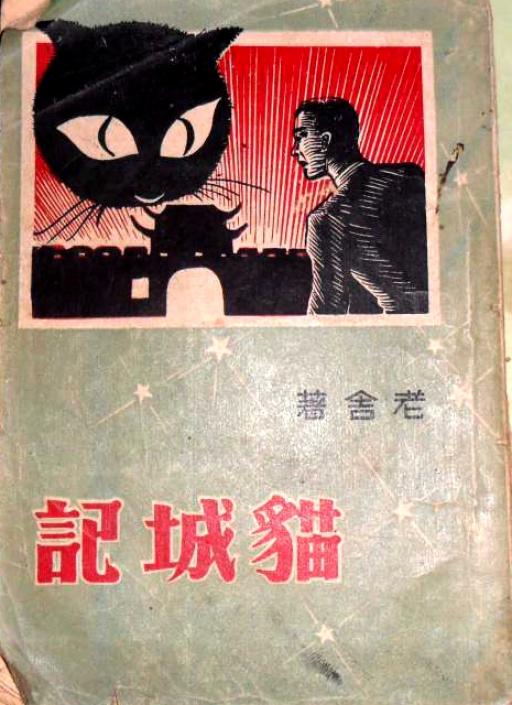

猫城记——充满悲剧的末世图景

如果二十世纪头二十年的现代化浪潮带来了新诗和短篇小说,1930年代的纷乱时局似乎正在等待更加长篇且灰暗的反省。在英国热切关注北伐的老舍,回国并未发现一个统一的中国。在《大明湖》毁于日军1932年进攻上海的炮火后,《猫城记》成了身处济南齐大的老舍对国事糜烂的回应,其中充斥着对自己、国人和侵略者的苦涩讽刺。老舍自嘲道:“一个完全没有思想的人,能在粪堆上找到粮食;一个真有思想的人根本不将就这堆粪。只有半瓶子醋的人想维持这堆粪而去劝告苍蝇:‘这儿不卫生!’……我居然去劝告苍蝇了!”老舍似乎要在这部作品中尽揽国内时下所有的危机:东三省沦陷、傀儡满洲国建立、日军对中国平民的暴行、国民党的孱弱与短视、ZG无休止的内斗,以及数以万计的国人因逃避当下而鸦片成瘾。

老舍在小说中使用了乌托邦讽刺文学的惯用手法,描述一个人在火星坠机,进而发现猫国的故事。而这些猫人则令“我”震惊:他们残酷、胆小、懒惰、虚伪、肮脏,最爱聚敛“国魂”好整日吸食“迷叶”,自我麻醉。猫人有两万多年的文明,而一首“读史有感”的猫诗是这样的:“宝贝叶宝贝花宝贝山宝贝猫宝贝肚子”——“ 宝贝肚子”据说是猫诗的一大创新。如《格列佛游记》中有大头党和小头党,猫人的政党称作“哄”,比如起哄赶跑皇上的,就叫做“民政哄”。而等到“大家夫斯基哄”上台,则将猫人杀得只剩工人与农民。最后,“大家夫司基哄的首领又作了皇上……皇上还是‘万哄之主’”。小说由此评论道:“人家革命是为施行一种新主张,新计划;我们革命只是为哄,因为根本没有知识;因为没有知识,所以必须由对事改为对人;因为是对人,所以大家都忘了作革命事业应有的高尚人格,而只是大家彼此攻击和施用最卑劣的手段。”

而猫国革命的代价,就是在面对“矮人兵”入侵时无从齐心抵抗,只能成批的被圈起屠杀。哪怕是在未被矮兵占据的最后一座小山上,十几个避难的猫人依旧自相残杀,不到三天就死了一半。而最后的两个猫人直到被矮兵关到笼子里也没有停止内斗,“这样,猫人们自己完成了他们的灭绝”。好在“我” 后来遇到了一架法国飞机,“才能生还我的伟大的光明的自由的中国”。

《猫城记》作为小说而言,或许会有艺术和叙述上的粗糙,但它是老舍小说由喜转悲的重要分水岭。其实老舍早期的三部喜剧小说,如上文所言,已经有愈发沉重的趋势。或许回国后的老舍发现他所面对的已经是一个幽默不起来的世界——“我”游猫城就有如但丁游地狱。而猫国正是一幅末日图景: “迷叶”无法为食却被定为“国食”,空有学校但无教育(学生一入学就毕业),图书馆没有书,外务部只有写满抗议的石板,良知与尊严随着自我毁灭而消失殆尽…… 猫人在走向死亡却不自知。

小说中“我”只能眼睁睁看着猫人灭绝的末世感,对中国的艺术感知来说其实相对陌生。鲁迅曾慨叹民间传统无法容忍缺陷:私定终身需是才子佳人,因爱殉情也得成仙,岳飞死了是前世注定,关羽死了则要封神上供,总逃不过一个“大团圆”。“凡有缺陷,一经作者粉饰,后半便大抵改观”,读者因此“以为世间委实尽够光明,谁有不幸,便是自作,自受”。《猫城记》跳出了这个藩篱,同时也没有模仿《红楼梦》那苍凉高远、释怀似的悲伤。

这种不一样的末世感或许就来自于老舍对基督教的理解。小说中曾出现这样的意象:“一个文明的灭绝是比一个人的死亡更不自觉的;好似是创造之程已把那毁灭的手指按在文明的头上,好的——就是将死的国中总也有几个好人罢——坏的,全要同归于尽”,“猫国是热闹的,在这热闹景象中我看见那毁灭的手指,似乎将要剥尽人们的皮肉,使这猫城成个白骨的堆积场。”毁灭的手指源自圣经但以理书第五章,这手指所写下的文字就是神对巴比伦王国的审判,是灭亡之兆,毫无释怀豁达的余地。

而老舍在小说中并未将盼望放在神的启示上。先知以西结曾在异象中看到铺满平原的干枯骸骨(意指灭亡的以色列国)。是神应许要让骸骨重新生筋长肉,包上皮,重有活人的气息。老舍在小说中所塑造的英雄大鹰,也不像耶路撒冷城破后的耶利米先知那样在眼泪中宣告“耶和华的慈爱永不断绝,他的怜悯永不止息”。大鹰在《猫城记》中成了一个牺牲的象征:他先因反对猫人 “吃迷叶,玩妓女,多娶老婆”而遭同胞仇恨,最后为了相助朋友聚拢军队、抗击外敌而慨然自尽。“我”由此叹道:“我不是英雄崇拜者,可是我不能不钦佩他;他是个被万人唾骂的,这样的人不是立在浮浅的崇拜心理上的英雄,而是个替一切猫人雪耻的牺牲者,他是个教主。”

或许在此刻,老舍的世界中已无所谓大同或满族。他成功的再次印证了他的两个十字架:道德人格与为国牺牲;又将两者紧紧地连在一起,以“舒舍予”之名表明自己舍己的心志。由此,身具殉难精神的理想式人物接连出现在老舍的悲剧小说中。然而,当“国家至上”的信仰成为“舍予”的最高理想,当殉国与殉道——就如千百年来的士人传统——再次被等同起来,1966年8月24日,老舍投湖的悲剧就成了万千悲剧中不那么特别的一个。

作者简介:

孙耶西,基督徒。生在古都,长在帝都。受洗于北京守望教会,受教于美国加尔文大学。在获得东亚研究和神学研究的硕士后,蒙召进入博士学习,主修教会历史,尤重中国教会史。

感谢著者汇寄,“今日佳音”首发

版权归作者及“今日佳音”所有,转载请注明出处和来源

编辑流程:

发布时间:

繁體版:

Line?:

栏目:

作者: